節点法の計算原理を例題から学ぶ:SPICEの仕組みとその活用設計(2)(2/3 ページ)

行列の構成

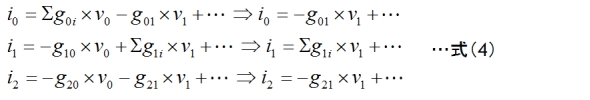

次に、行列の構成について見ていくと以下のようなことが分かります。

- 各部品Gijが接続される2つの節点番号(i,j)が示す、行列要素(i,j),(j,i)にはそれぞれ関係するコンダクタンスの極性反転の値が入ります

- 各節点番号の対角要素(i,i),(j,j)には、関係する要素のコンダクタンスの総和が入ります

- 対称行列です

- 疎行列ではありません(対角中心に行列要素が集まってはいません)

例えば部品G13の場合は関係する節点は1と3ですから、

- 行列要素(1,3),(3,1)には、極性反転の−G13が入り、

- 行列要素(1,1),(3,3)には正のG13がそれぞれ和の形で入る

という形で構成されていることが分かります。

このようにして構成された行列ですが、実際の回路図では大地、すなわち、節点番号0の電位を0Vとし、他の節点との電位の差分を電圧として表しています。つまり、[G][V]=[I]の式中で、v0を0Vとしているのです。ですから、v0に関係する項は係数がどのような値でも結果が0になり、式(4)のように方程式から消去されてしまいます。

このままでは、行列は1列目(v0の列)が抜かれ、n行と(n−1)列の不正則の行列になり、解くことができません。

しかし、ここで扱っている行列[G]は、もともと連立方程式の係数に起因したものですから、元の方程式に戻って考えると、i0はv0〜vnを変数とした関数F(v0、……vn)になっていることが分かります。

ここで、関数F(v0、……vn)は1次線形方程式なので、v0とv1〜vnの項に分離でき、式(5)のように書き表せます。

式(5)で、変数v0の値を0に決めたということは、Kの値は回路構成やv1〜vnから既に決まっていますので必然的にi0が決まることになります。そして、係数の決まっている方程式ではi0、v0の2変数を同時に規定できないことを思い出してください。

これらのことから、i0については解く必要がなく、i0の行は行列[G]から削除できます。

注:i0の値は0ではなく、他の計算結果から決まるということです。

故に、行列は0行と0列を抜いて解けばよいことになり、正則を維持できます。図1の例題回路では、解くべき行列[G]は行列要素(1,1)〜(4,4)の4行4列になるのです。

要求精度

| 電圧(V) | 0.1μV〜10KV=10−7〜104 |

|---|---|

| 電流(A) | 1nA〜1KA=10−9〜103 |

| 抵抗(Ω) | 1μΩ〜1GΩ=10−6〜109 |

| 容量(F) | 1pF〜1F=10−12〜1 |

| インダクタンス(H) | 1nH〜100H=10−9〜102 |

| 表2 電気回路の計算に用いる主な数字の有効桁数目安 | |

ここで、電気回路の計算に用いる精度の目安を表2に簡単に記しておきます。製品分野によっては使用する範囲が異なりますので、一例としてお考えください。

表2の組み合わせを考えると最低でも10−15以上の精度を要求されることが分かります。このような高精度で、かつ非疎である行列[G]の解法としては、CG法に代表される反復法より直接法の方が安定して解を求めるられます。ちなみに、行列解法としてはガウスの消去法などがありますが、行列を解く手順は今回の連載の目的ではありませんので解法手順までは説明はしません。

表計算ソフトでShift+Ctrl+Enterキーを使って、MINVERSE関数で解けることを理解していれば十分です。

抵抗とコンダクタンス

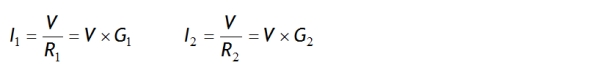

皆さんが学校で習ったように、電流はI=V/Rというオームの法則で計算します。しかし、この形で並列接続を表現すると、次に示すように式が複雑になってしまいます。

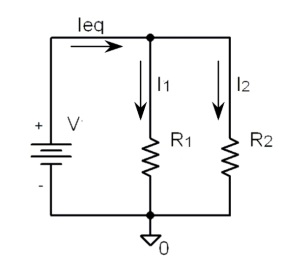

図2のR1とR2の並列抵抗値Reqは、よく知られている式(6)から求められます。

このように、並列接続は等価抵抗を求めるために、乗除算を行わなければなりません。実際の回路においては、L、C、半導体のように複数のデバイスで構成される等価回路が存在し、ベース−エミッタ間やコレクタ−エミッタ間ごとに、何回もこの乗除算を繰り返して要素行列[G]を作り出さねばなりません。必然的にアルゴリズムが複雑になり、誤差も累積してきます。

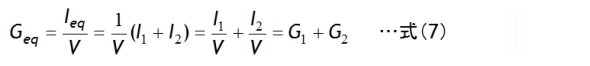

そこで、行列の組み立てを容易にするために、抵抗値の逆数であるコンダクタンスG(=1/R)というパラメータを用いることにします。単位は“S”(ジ−メンス)です。このコンダクタンスとは、電気的に言えば“電流の流れやすさ”の値であり、材料力学的に言えば“力の伝えやすさ(剛性)”を示す物性値に該当します。

このGの概念を用いて並列抵抗を表記すれば、図2の回路網は、

になります。そして、並列抵抗Reqに相当する合成コンダクタンスGeqは、コンダクタンスの定義式(G=I/V)から、式(7)のように単純にコンダクタンス同士の加算だけで計算できます。

この機械的な簡便さが行列[G]を構築するアルゴリズム上では重要なのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 1.1秒に1個のブレーカー、4万の品番 パナソニック電気の見張り番のモノづくり

- 「ロボットが主役になる必要はない」ヒト型ロボット国内パイオニアの哲学と挑戦

- 工場を“ひらく”イトーキの共創拠点始動、新ワークチェア「SHIGA」開発秘話

- ヤマ発は2026年の関税影響額が3倍に、コスト構造改革で米国事業立て直し急ぐ

- ドイツの生産拠点に訓練施設開設、DMG森精機が人材育成を強化

- “熟練作業者の目”を再現 中堅製造業向けの状況認識AI「メニナルAI」とは何か

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「今後数年は伸びる」ソディックはデータセンター関連好調、発電関連で大型機も

- ベトナムに新たな金属加工拠点、単品から中ロットまで対応

コーナーリンク