商社がなぜ野菜作り? データドリブンな植物工場事業モデルで目指す社会課題解決:スマートアグリ(2/3 ページ)

水と空気と光をコントロールし、種まきから1カ月で収穫

まず、水耕栽培用に改良した自動種まき機で水を含ませたウレタンに種を植える。この状態ではまだ光を当てず、水にも養分は含ませていない。2日ほどで根が生え、養液が吸えるようになると、窒素やリン、カリウムなどを含んだ養液が循環する棚に移してLEDの光を当てる。LEDは高反射材を用い光が棚の外に散乱しない構造になっており、それによって光を無駄なく活用してLEDの数を減らすことができる。また、LEDは過去に赤色なども用いたが、現在は白色を採用している。

その後、2週間ほど育てると、ウレタンを分離してより広い苗床のパネルに移植を行う。ほうれん草の栽培ではスカラロボットを用いて移植するが、ここでAI(人工知能)を使った良苗の自動判定技術を開発している。

人工的な環境で育てても、種から発芽しなかったり、十分に育たなかったり、根浮きが起こるなどして100%良苗に育つとは限らない。これまではロボットが不良苗も一緒に移植し、その後に人が不良苗と良苗との入れ替えを行っていた。そこで苗をカメラで撮影し、画像処理などによって葉の大きさなど発芽の状態を分析して良苗判定を実施、ロボットで自動的に選別しようとしている。

野菜の種類によって養液の成分も調整する必要がある。「養液にはさまざまな成分を混ぜているが、ほうれん草なら鉄分を多く吸収するので、その分、足してあげないといけない。養液もセンシングして、補正をすることで収量が安定する」(新田氏)。

種まきから発芽までを行う播種発芽室は温度や湿度を一定に保っている。RYODEN グリーンシステム事業本部 スマートアグリ事業部 技術開発グループ グループリーダーの丸山高志氏は「野菜は根から養液を吸い、葉で蒸散する。湿度が高すぎても低すぎても蒸散しにくくなり、養液を吸わず成長速度が遅くなる。温度も高い方が育ちやすいが、あまり理想的な環境を整えても、葉の一部が褐変するチップバーンなどの障害が発生するため、少し生育を抑えるようにしている」と話す。

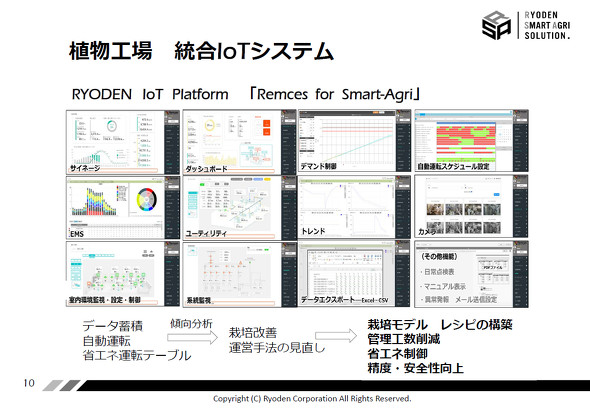

LEDや養液の成分、温度、湿度、二酸化炭素濃度はRYODENの統合監視制御システムを植物工場向けに展開した「Remces for Smart-Agri」によってコントロールしており、データドリブンな栽培モデルの構築を図っている。

ブロックファームでは野菜の種類や状態によって移植する穴の数が異なるパネルを10種類以上用意している。このパネルも試行錯誤を繰り返して作り上げた。パネルの表は光が反射して無駄なく活用できるように白色、逆に裏面は光が透過して水を汚さないよう黒色になっている。「(このパネルは)日本で作れる工場が見つからず、中国で製作した」(丸山氏)。

パネルは連結できるようになっており、移植や収穫でパネルを動かすときも1枚ずつ動かす必要がない。このパネルによって種まきから収穫まで生育の段階ごとに移植することで、面積生産性を最大化できるのも特徴の1つだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 「2027年にヒト3割、ロボット7割」モノづくり企業花王が描くスマート工場

- 「新しい機械を買うな!」工程並べ替えで生産増をかなえる「IEの魔術」とは

- 工作機械が30台集結、ニデックが共創型技術拠点を滋賀に開設

- 三菱電機が大形ファイバーレーザー導入事例を初公開、自動化装置で夜間無人運転も

- 元旦に起きた事件

- 1.1秒に1個のブレーカー、4万の品番 パナソニック電気の見張り番のモノづくり

- アマダがフジタなどと共同で湘南ベルマーレの株式取得、RIZAPより譲渡

- 「ロボットが主役になる必要はない」ヒト型ロボット国内パイオニアの哲学と挑戦

- プラントの自律運転へ、横河電機が点検ロボットと管理ソフトを統合

- なぜ今、ロボットオフラインティーチングが注目されるのか

コーナーリンク

ロボットによる移植 出所:RYODEN

ロボットによる移植 出所:RYODEN