自動車に次ぐ輸出産業となるか、「スマート治療室」の最上位モデルが完成:製造業IoT(3/3 ページ)

部屋全体が1つの医療機器になった

村垣氏は、スマート治療室が従来の手術室と異なる点について、手技、手術を行う単なるスペースから、診断と治療を同時に行う部屋全体が1つの医療機器になったことを挙げた。「時間と空間の情報がタグ付けされたデジタルデータによって可視化できる。将来的にはこのデータを基にロボットが治療することもあり得るし、AIが術者の意思決定を支援することも可能になる」(同氏)。

スマート治療室については、既に基本手術機器をパッケージ化したベーシックモデルを日立製作所が販売しており、これらの手術機器や医療機器をつなげてネットワーク化を果たした「スタンダードモデル」も2020年の商用化に向けた開発が進められている。最上位となるハイパーモデルでは、臨床研究を進める中でロボット化やAI支援との組み合わせを図っていく。

さらに重要な目的となるのが、「実質臓器」「血管」「管腔臓器」の3つに分かれる外科領域を越えて連携する施術の実現だ。東京女子医大病院のスマート治療室は、日立製作所の治療中MRIを用いる「Hyper SCOT M」と、キヤノンメディカルシステムの血管撮影装置を用いる「Hyper SCOT A」という2つの部屋があり、患者に必要な検査手法をその場で選び、最適な施術を行える体制を構築しようとしている。

医療機器を改造することなくつなげられる「OPeLiNK」

「スマート治療室の開発を進める中で重要だった」と村垣氏が強調するのが、医療機器メーカーではないデンソーの存在だ。同社が、スマート治療室でさまざまな機器をつなげるための基盤技術として開発した「OPeLiNK」は、工場の生産ラインに用いられているFA用ミドルウェアの国際標準「ORiN」が中核技術となっている※)。

※)関連記事:いまさら聞けない ORiN入門

デンソー メディカル事業室 室長の奥田英樹氏は「OPeLiNKは、緩やかにつながることが特徴のORiNによって、それぞれの医療機器を改造することなく互いにつなげられる。院内の手術情報活用プラットフォームになるだけでなく、世界に手術情報を配信することにも利用できる。日本の高い医療技術を配信して、それによって世界の医療レベルを上げられるのではないか」と語る。

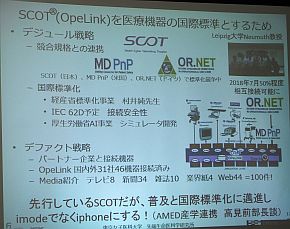

現在、OPeLiNKは国内メーカーを中心に31社の46機器をつなげられる状態にあるが、今後の国際標準化に向けた取り組みも進んでいる。「競合規格のうち、ドイツのOR.NETとは協力関係にあり、既に50%程度が相互接続が可能になっている」(村垣氏)という。また奥田氏は「OPeLiNKは緩やかにつながることが特徴であり、どんな機器でも、どんなプラットフォームでもつなげられる。競合規格とされるものとも、対立することはないのではないか」と述べている。

関連記事

いまさら聞けない ORiN入門

いまさら聞けない ORiN入門

スマートファクトリーやインダストリー4.0など「つながる工場」を実現するカギとも見られる、工場情報システム用ミドルウェア「ORiN(オライン)」をご存じだろうか。なぜ今ORiNが注目を集めているのか。誕生の背景や活用シーン、技術の概要などを紹介する。 「スマート治療室」がIoTを本格活用、ORiNベースの「OPeLiNK」で医療情報を統合

「スマート治療室」がIoTを本格活用、ORiNベースの「OPeLiNK」で医療情報を統合

日本医療研究開発機構、東京女子医科大学、信州大学、デンソー、日立製作所が、IoTを活用して手術の精度と安全性を向上する「スマート治療室」について説明。信州大学病院に導入された「スタンダードモデル」は、デンソーの「OPeLiNK」を組み込むことで、医療機器のさまざまな情報を統合運用可能で本格的なIoT活用になる。 最新の医療機器を使った模擬手術室から新たな種は生まれるか

最新の医療機器を使った模擬手術室から新たな種は生まれるか

医療機器設計/製造の展示会「MEDTEC Japan 2017」で目玉展示の1つになったが、日本臨床工学技士会が協力した模擬手術室だ。 独の医療機器メーカーと手術支援ロボット開発において業務提携を締結

独の医療機器メーカーと手術支援ロボット開発において業務提携を締結

メディカロイドは、KARL STORZと手術支援ロボット開発に向けた業務提携について基本合意書を締結した。両社の強みを生かし、安心して使える手術支援ロボットを国内外の医療現場に提供することを目指す。 微細手術に適用可能な低侵襲手術支援ロボットを開発

微細手術に適用可能な低侵襲手術支援ロボットを開発

東京大学は、複数の大学や企業とともに、脳神経外科などの微細手術にも適用できる低侵襲手術支援ロボット「スマートアーム」を開発した。経鼻内視鏡手術のような高度で困難な手術に、手術支援ロボットが適用される可能性が広がる。 手術情報を見える化する「OpeLiNK」の立役者は工場から

手術情報を見える化する「OpeLiNK」の立役者は工場から

「スマート治療室」のネットワーク技術のお話です。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク