パナソニックAIS社が提唱する2030年のインタフェースは「時間を生み出す」:イノベーションのレシピ(2/2 ページ)

技術開発が進行中「夢物語ではない」

藤井氏は、未来のある家族の1日を描いた映像を使って、幾つかのインタラクティベーションの事例を示した。主観的デバイスとして耳に装着する「ヒヤーリンク」、複数の小さなキューブ状のロボットが、人へのサポートが必要がどうかを判断して、機転をきかせてモノを移動させる「群ロボット」や、空間が人の意図に合わせて変化する「自在スペース」、気分や文脈に合わせて必要なものが入っている「オンデマンドボックス」、ライフログから新しいアイデアをシェアできる「共創システム」などだ。

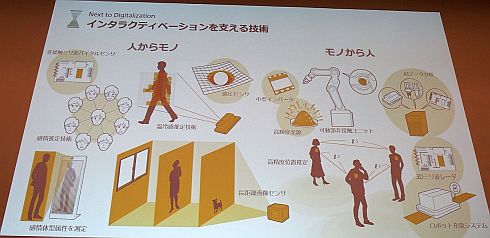

そしてこれらのインタラクティベーションを支える技術として、さまざまなセンシングとセンシングデータを分析し推定する技術、モノが人とインタラクションするのに必要なアクチュエータやパワーエレクトロニクスの技術がある。「今回紹介した技術は夢物語ではなく、実際にさまざまな開発の取り組みを進めている」(藤井氏)という。

なお、インタラクティベーションというコンセプトは2030年を想定したものだが、センシング技術については2020年を待たずに順次導入されていく見通しだ。藤井氏は「このインタラクティベーションによって人の意図を理解するプラットフォームを提供し、人にとってかけがえのない時を作り出していきたい」と意気込む。

会見ではセンシング技術の一例として「CEATEC JAPAN 2018」で展示したヒューマンセンシングを披露(左)。カメラ、熱画像センサー、感圧センサー、匂いセンサーにより人の状態をセンシングする(右)(クリックで拡大)

会見ではセンシング技術の一例として「CEATEC JAPAN 2018」で展示したヒューマンセンシングを披露(左)。カメラ、熱画像センサー、感圧センサー、匂いセンサーにより人の状態をセンシングする(右)(クリックで拡大)AIS社がプラットフォームを提唱する意義

なお、ここでいうインタラクティベーションのプラットフォームは、グーグル(Google)やアマゾン(Aamzon.com)、マイクロソフト(Microsoft)などが展開するデータプラットフォームではなく、それらとつながり、人と近いエッジサイドで活躍するものと想定している。「当社が新しく掲げる『暮らしアップデート業』※)という方向性にとってプラットフォームは必要だ。ただし、それがデータプラットフォームである必要はなく、人のそばに存在する小さなプラットフォームでもいい。データプラットフォームにとって、エッジやデバイスは必要である以上、価値を生み出せる」(藤井氏)という。

※)関連記事:「人の幸福から離れて、生き残る会社はない」パナソニック津賀社長

また、パナソニックの中でさまざまなデバイスを手掛けるAIS社が、半導体や電子部品、センサーといったデバイス技術を核としたプラットフォームを提唱している点も注目される。モノ売りからコト売りへの移行を進めるパナソニックの中で、どうしてもモノ売りにならざるを得ないデバイスはスポットが当たりづらく、黒子に近い存在になっていたからだ。

藤井氏は「デバイスは黒子ではなくメインだと考えている。さまざまな製品に用いられているチャンピオンと言っていいデバイス事業があり、その競争優位性に基づくキー技術によって、今回のインタラクティベーションのプラットフォームのようなチャレンジが可能になる。デバイスはなくならない。価値の源泉だ」と述べている。

関連記事

「人の幸福から離れて、生き残る会社はない」パナソニック津賀社長

「人の幸福から離れて、生き残る会社はない」パナソニック津賀社長

パナソニックは2018年10月30日、同社の100周年を記念して行う初めての全社ユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」(2018年10月30日〜11月2日)を開催。基調講演として同社の代表取締役社長 津賀一宏氏が登壇し「パナソニックは家電の会社から、暮らしアップデート業の会社になる」と宣言した。 “暮らしのiOS”か? パナソニックの新たな暮らし基盤「HomeX」デビュー

“暮らしのiOS”か? パナソニックの新たな暮らし基盤「HomeX」デビュー

パナソニックは2018年10月30日、同社の100周年を記念して行う初めての全社ユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」を開催。その場で報道陣に向けて、家電や住宅設備、住宅などを再定義する、人間中心の暮らし統合プラットフォーム「HomeX」を披露した。 パナソニック樋口氏とサントリー新浪氏が語る、日本企業復活の条件

パナソニック樋口氏とサントリー新浪氏が語る、日本企業復活の条件

パナソニックのユーザーイベント「CROSS-VALUE INNOVATION FORUM 2018」のシンポジウムに、同社 コネクティッドソリューションズ社 社長の樋口泰行氏と、サントリーホールディングス 社長の新浪剛史氏、大学院大学至善館 創設者・理事長の野田智義氏が登壇。「日本企業の復活」をテーマとするパネルディスカッションに臨んだ。 世界トップ10入り目指すパナソニックの車載事業、開発体制は全社横断で

世界トップ10入り目指すパナソニックの車載事業、開発体制は全社横断で

2021年度の売上高2兆5000億円、自動車部品メーカートップ10入りに挑戦するパナソニックの車載事業は、2017年4月から研究開発体制も変更した。旧AVCネットワークス社の技術者が合流し500人体制となったオートモーティブ開発本部により、自動車メーカーなどの顧客に対して、5年先の将来を見据えた先進的なアプローチを進めていく。 大規模化する車載ソフト、パナソニックは品質とセキュリティを確保できるのか

大規模化する車載ソフト、パナソニックは品質とセキュリティを確保できるのか

日本シノプシスが主催するユーザーイベント「SNUG Japan 2018」に、パナソニック オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 インフォテインメントシステム事業部 主任技師の古田健裕氏が登壇。「パナソニック オートモーティブ事業部門におけるソースコード品質向上の取り組み」と題して講演を行った。 「モノ」から「コト」を本格化、パナソニックが取り組む新規サービス事業

「モノ」から「コト」を本格化、パナソニックが取り組む新規サービス事業

パナソニックは2018年6月13日、「モノ」から「コト」へシフトする新たなサービスビジネス事業について説明を行った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

コーナーリンク