開発中止の危機を乗り越えヒット商品に、「EyeSight」成功の原動力とは:富士重工業 EyeSight 開発担当者インタビュー(1/3 ページ)

富士重工業のステレオカメラを用いた運転支援システム「EyeSight」の販売が好調だ。同社の主力車種「レガシィ」では、新車販売時の装着率が90%にも達するという。ヒット商品に成長したEyeSightだが、今ある成功の陰には開発陣の20年以上にわたる苦闘があった。基礎研究の段階から開発に携わってきた樋渡穣氏に、EyeSight開発の道のりについて聞いた。

自動車が原因となる交通事故を防ぎたい。可能であれば全く起こらないようにしたい――自動車開発に携わる技術者であれば、そういった自動車の開発に思いをはせたことがあるのではないだろうか。交通事故の中でも、自動車同士の衝突事故や人身事故を防ぐ切り札として、自動車メーカー各社が開発を続けている運転支援システムが、プリクラッシュセーフティシステムである。

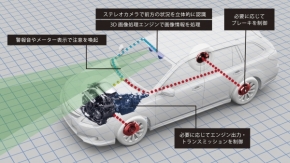

プリクラッシュセーフティシステムでは、先行車両や歩行者、自転車などを検知するためのセンサーとして、ミリ波レーダーやレーザーレーダー、車載カメラなどを使用している。ほとんどのメーカーが、天候などの周辺環境に影響されにくいレーダーか、レーダーとカメラの組み合わせを採用しているのに対して、2個の車載カメラで人間の目を模したステレオカメラだけを使っているのが、富士重工業の「EyeSight」だ(関連記事)。

現行の「EyeSight(ver.2)」は、価格が10万円程度と、他社のプリクラッシュセーフティシステムよりも安価であるとともに、時速30km以下であれば自動ブレーキにより衝突を回避できる機能も備えている。価格と機能、そしてテレビコマーシャルなどでの「ぶつからないクルマ?」というキャッチコピーの効果もあり、EyeSight(ver.2)の装着率は急激に高まっている。同社の主力車種「レガシィ」では、ついに装着率が90%を超えたという。

EyeSightがここまでの人気商品に育ったのは、同社の技術者がステレオカメラの可能性を信じて開発を継続してきたからだ。ステレオカメラを使った運転支援システムの基礎研究の段階から開発に携わってきた、スバル技術研究所 担当部長兼スバル技術本部 技術開発部 担当部長を務める樋渡穣氏に、EyeSight開発の道のりについて聞いた。

MONOist 富士重工業でステレオカメラの研究開発を始めた時期について教えてください。

樋渡氏 1980年代後半ですね。他の国内自動車メーカーも、同時期にミリ波レーダーやレーザーレーダーを使ったクルーズコントロール(追従走行)機能を開発していました。当社は、レーダーではなく、ステレオカメラをセンサーとして選択しました。そして、東京工業大学から専門家を招聘して、ステレオカメラによる物体認識に関する知見を深めながら、ブレーキなどと連動した自動運転について研究しました。

MONOist 基礎研究から商品化に舵を切ったのはいつごろですか。

樋渡氏 1997年の春ごろに、それまでの研究開発成果を基にした商品化プロジェクトが立ち上がりました。その直前まで、私を含めた研究所のごく少数のメンバーで研究を続けていましたが、そこに設計部門も加わり、20人くらいの人員で開発を始めました。研究所と設計部門の橋渡し役として、私がプロジェクトの担当者を務めることになったのです。

MONOist プロジェクトを立ち上げる際に、どのような苦労がありましたか。

樋渡氏 当初は、ステレオカメラというナイーブかつ高度な光学機器を、温度や振動などで過酷な環境になる自動車に載せるということもあって、社内の他部署からは無理ではないかと思われていました。

しかし、富士重工業には、前輪駆動(FF)や無段変速機(CVT)、水平対向エンジンなどのように、他社に先駆けた技術開発に取り組む風土があったこと、当時の研究所の若手がステレオカメラを使った安全システムに興味を持ったこともあり、プロジェクトを軌道に乗せることができました。

MONOist 商品化を果たした1999年9月まで、開発に約2年半かかっています。どのような取り組みをしたのでしょうか。

樋渡氏 雨でぬれたら使い物にならなくなるので、ステレオカメラは車室内に設置しようといった基礎的なところから検討を始めました。これも基礎的ですが、ステレオカメラのカメラ間距離についても議論しました。カメラ間距離が大きいほど、ステレオカメラによる測定可能範囲が広がります。その一方で、カメラの左右方向や上下方向の位置ずれも起きやすくなり、正確な検知が難しくなります。他にも、ワイパーを動作させたときに、ステレオカメラに影響しないようにする必要もありました。試行錯誤の上で、カメラ間距離は35cmが最適だという結論を得ました。

ソフトウェア開発では、ステレオカメラによる物体認識や距離測定のためのアルゴリズムだけでなく、走行環境を自己診断してステレオカメラによる認識の可否を判断する自己診断機能の開発にも注力しました。例えば、運転手がワイパーを使用した場合には雨が降っていると断定して、ステレオカメラによる認識を行わないようにするという考え方もあります。しかしわれわれは、自己診断機能により、ある程度雨が降っていてもステレオカメラで認識できるようにしたのです。この自己診断機能のソフトウェアは、距離測定のアルゴリズムよりも大規模なものになりました。

この他、走行中に自動でステレオカメラの軸ズレを修正する機能も実装しました。

MONOist 車載システムの開発では、評価試験も重要な要素です。

樋渡氏 ステレオカメラのレンズを手で触った場合の汚れや、車室内で吸ったタバコの煙によるタールの付着、氷点下に冷やしてから暖めた時の結露などの影響に対応するために、さまざまな条件で評価試験を行いました。

通常、ステレオカメラのように車室内に設置する機器は、100℃以上の温度環境で使えるように評価試験を行います。しかし当時はまだ、ステレオカメラに搭載するCCDセンサーは民生用機器向けのものしかなく、その動作保証を考慮して、熱を吸収しにくい、白とベージュのボディカラーに限定して商品化することにしました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- 運転自動化レベル2+を備えたセミトレーラーによる走行実証を実施

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

コーナーリンク