寿命10年のリチウム電池、日立マクセルが「見える化」で実現:スマートグリッド(1/2 ページ)

電池に望む性能を2点挙げるとすれば、長寿命と高密度(大容量)だろう。しかし、2つの性能を同時に高めるのは難しい。長寿命は信頼性が前提となり、高密度化すると信頼性が下がるからだ。日立マクセルはこの矛盾を解く手法を編み出した。動いている電池を外部から透視する「見える化」だ。

日立マクセルは、2013年3月26日、寿命(サイクル寿命)が約10年と長く、同時に高容量を実現可能なリチウムイオン二次電池を開発したと発表した。充電・放電中のリチウムイオン(Li+)の挙動を「見える化」したことで成功したという。2015年を目標に製品化する計画だ(図1)。

開発品は寿命が長いため、携帯型機器よりも、スマートグリッドの家庭側の拠点となるHEMS(Home Energy Management System)や、系統安定化用の大型電池に向くという。

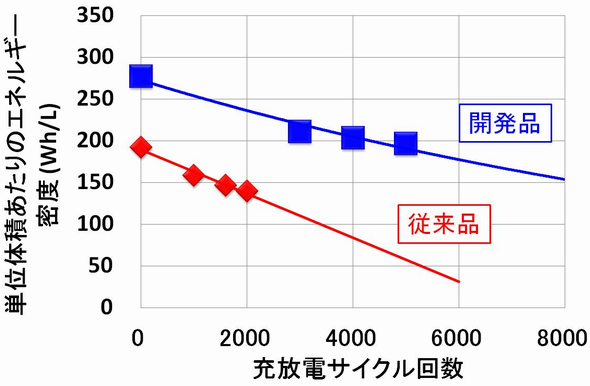

今回の電池セルは、5000回の充放電後でも劣化が少なく、当初の約70%に相当する200Wh/Lの容量を確保できる(図2)。5000回とは、1日1回充放電した場合、約13.7年に相当する。従来品では5000回後に半分以下の容量まで低下してしまっていた。

高密度化にも成功

寿命の長さの他にも特徴がある。高密度化だ。同社の従来のラミネート型品と比較して、電池の重量を40%軽量化できる他、同じ体積で1.6倍の電力を蓄電できるという。「電池セルの目標値は、重量エネルギー密度が180Wh/kg、体積エネルギー密度が300Wh/L程度である」(日立マクセル)。

開発した電池は、正極にニッケル、マンガン、コバルトという3元系の材料*1)を用いて、負極にグラファイトを採用したものだ。今回の改善は、電極材料の工夫というよりも設計にカギがある。

*1) 3元系(LiNixMnyCo1-x-yO2)正極の理論容量は275mAh/gと高い。一般には高価なCoの量を減らしたり、安全性を高めるたりするためにMnの比率を高めるといった手法が採られる。

長寿命で容量が大きい電池は難しい

10年以上の寿命を持たせた電池を開発する際、特に重要なのが信頼性だ。一般に電池を長く使えば使うほど、電極の劣化が進む。すると、リチウム金属が電極から樹状に伸びる「デンドライト」という結晶が成長する可能性が高まる。もしもデンドライトが正極と負極の間をつないでしまうと、加熱が起こり、最悪の場合火災につながる。

このため、従来はあまりリチウムイオンを取り込まない電極を採用していた。言葉を換えると、低エネルギー密度、つまり容量が低い電池である。

日立マクセルの目標は、寿命が長く、かつ、高エネルギー密度の材料を採用することだ。そのためには、デンドライトの発生条件を調べ上げる必要がある。従来は電池セルの実物を使って加速度試験を繰り返すという手法が一般的だった。この手法は寿命が短い電池には適するが、長期間となると難しい。さらに充放電中の電池をその場で調べることもできない。

そこで同社はリチウムイオンと電極材料の反応をほぼリアルタイムで可視化する技術を日立製作所と共同で開発した。兵庫県の播磨科学公園都市内に設置された大型放射光施設SPring-8*2)の産業用専門ビームライン(BL16B2)を利用した。取り出したX線を例えば電極に照射することで、リチウムイオンと電極材料の反応を可視化し、反応の分布を調べた。

*2) 光に近い速度まで加速した電子を強い磁場で曲げると、放射光と呼ばれる極めて明るいビームが電子の運動の接線方向に放出される。SPring-8は、この放射光を利用して物質の性質を調べるための施設(アイコン画像を参照)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

コーナーリンク

図1 日立マクセルのリチウムイオン二次電池 図のようなラミネート型電池を計画している。図にある電池セルの寸法は20cm弱×25cm弱。出典:日立マクセル

図1 日立マクセルのリチウムイオン二次電池 図のようなラミネート型電池を計画している。図にある電池セルの寸法は20cm弱×25cm弱。出典:日立マクセル 図2 劣化の少ない新電池 1日1回、37Whの電力を使用した場合、寿命10年を維持できる計算だ。出典:日立マクセル

図2 劣化の少ない新電池 1日1回、37Whの電力を使用した場合、寿命10年を維持できる計算だ。出典:日立マクセル