“一品一葉”のデータを社内横断で活用 東洋エンジニアリングのDXの進め方:産業領域のデータ基盤

DXでは、いかにデータを利活用するかが極めて重要なテーマだ。だが、社内体制や仕組みづくりなどのオペレーション面が障壁になってDXが進まないケースも散見される。本稿では、Alteryxなどを活用して生産性を着実に向上させている東洋エンジニアリングの事例を紹介する。

「Data is the new oil(データは新しい石油である)」と叫ばれて久しい。多くの企業はデータをヒト・モノ・カネと並ぶ重要な経営資源の1つに位置付けている。収集/分析したデータに基づいて迅速に意思決定し、業務を効率的に遂行する“データドリブン”な企業の在り方を目指す動きが加速している。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、データドリブンな経営や業務にシフトすることの重要性はいまさら言うまでもない。だがその取り組みは容易ではない。DXの推進/実行部隊の体制づくりや関連部署との社内調整など、オペレーション面でうまく連携できず、十分な成果が出ていないケースが散見される。

そこで紹介したいのが、大手プラントエンジニアリング企業である東洋エンジニアリングの事例だ。同社は、データの準備から分析までデータの利活用を一貫して支援するソフトウェアプラットフォーム「Alteryx」を導入することでDXプロジェクトを着実に推進している。

東洋エンジニアリングが推進するDX戦略の3つの柱

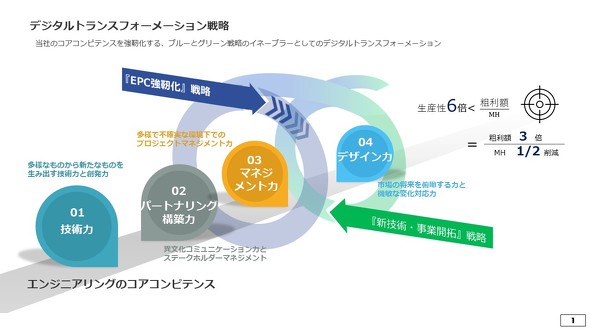

東洋エンジニアリングのDX戦略の柱は大きく分けて3つある。

1つ目は「EPC(Engineering:設計、Procurement:調達、Construction:建設)の強靭(きょうじん)化」だ。端的に言えば、既存事業領域でこれまでより“もうけ”を出せる体質にすることだ。

2つ目は「コーポレートの強靭化」だ。EPCの強靭化で増やした収益を原資として新技術や新規事業の開拓を推進する。

3つ目が「データレバレッジ」だ。さまざまなデータを収集、蓄積、分析する仕組みをつくって実践することで、業務の自動化や最適化、問題の予見力の向上を目指す。EPCとコーポレートの強靭化によるDXを支える役割と位置付けている。

東洋エンジニアリング DXoT推進部 部長の瀬尾範章氏は、「データを軸としたプロジェクト遂行手法を進化させることで、2025年度までに生産性6倍(2020年度末比)の達成を目指しています」と語る。

約6年間で生産性を6倍に高めるというのは、かなり大胆な目標に思えるかもしれない。しかし、決して絵空事ではない。

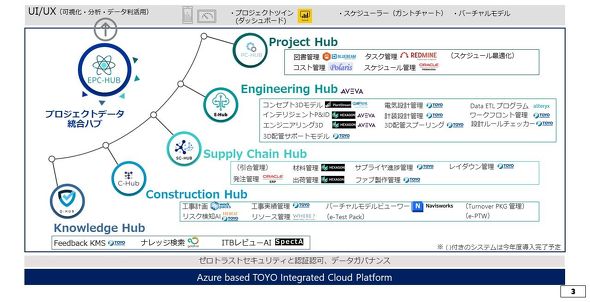

データレバレッジの取り組みとして、多様なプロジェクトを横断して業務をデジタル化する基盤を整備してきた。その役割を担うのが複数のデータハブで構成される「TOYOプラットフォーム」だ。図書管理やタスク管理、コスト管理データの「プロジェクトハブ」、3Dモデルデータの「エンジニアリングハブ」、材料管理やサプライヤーの進捗(しんちょく)管理などの「サプライチェーンハブ」、工事計画や工事実績管理などの「コンストラクションハブ」、知識の蓄積や検索を担う「ナレッジハブ」などを「プロジェクトデータ統合ハブ」で結合して、全社横断でデータを使える体制を整えている。

瀬尾氏は「TOYOプラットフォーム上では35個のアプリケーションの新規導入と改修が完了しています。これにより、プロジェクト遂行の基盤となるEPC業務のデジタル化とクラウドシフトを進めます」と語る。

TOYOプラットフォームは、プロジェクトの工数人月の削減によって生産性向上に貢献する。2023年度第4四半期の時点で26%の工数削減を達成しており、今後さらに加速させる方針だ。

事業部門が主体となってDXを推進

東洋エンジニアリングでDX戦略を主導するのは瀬尾氏が所属するDXoT推進部だ。2019年に社長直轄で立ち上げられた部門で、各事業本部やグループ会社を横串にしてデータ利活用のサイロ化を打破することを目指す。

2019年以前に同社のデジタルシフトの取り組みがなかったわけではない。2016〜2017年ごろにも、DXoT推進部の前身に当たる組織によるプロジェクトがあった。しかし、「IT部門主導の推進体制で、事業部門や経営陣の巻き込みがうまくいかなかった。そのため思うような成果を出せませんでした」と瀬尾氏は振り返る。この反省を踏まえて再始動したのがDXoT推進部だ。

こうした経緯もあり、DXoT推進部は最初から事業部門サイドの連携を強く意識してきた。「設置後、約20のサブタスクを設定し、各事業の本部長には重要タスク責任者としてリードしてもらいました。ほぼ週1回のペースで開催されるDX会議体で意思決定をクイックに行い、課題が顕在化した時点で解決を図ります。ここで合意を得ることができれば、現場レベルでの推進力が向上すると考えました。」(瀬尾氏)

IT部門の存在もこれまで以上に重要性を増している。ICT中期計画に基づくエンタープライズアーキテクチャを実現する上で、IT部門はどのようなアプリケーションやテクノロジーが最適なのかを判断して実装する総合プロダクト責任者に位置付けられている。こうした形でDXoT推進部やDX会議体と連携している。

「大事なことは、IT部門に丸投げするのではなく、事業部門とIT部門の間に橋をかけること。事業部主導でDXを推進するためには、業務要件やシステム要件を事業部サイドで明確に言語化し、仕様書として記述してIT部門に求めなければなりません。DX会議体の各メンバーが先陣を切ってその責務を担っています」と瀬尾氏は強調する。

このDX推進体制の下、部門横断のデータ利活用を実現するプラットフォームとして採用されたのがAlteryxで、その導入と活用は前身の組織で種をまき、大きく果実を生み出していた取り組みの1つだ。

東洋エンジニアリング DXoT推進部の森勝信氏は、「Alteryxの導入当時、私はマレーシアのエチレンプラント建設現場で、フィールドエンジニアをしていました。最前線の現場で即戦力として多大な支援をしてくれたのが、Alteryxで開発して、設計関係の品質チェックを自働化するツールでした。このような実績の積み重ねがあり『Alteryxは使える!』という認識が広がっていったと理解しています」と説明する。

社内横断のデータ活用基盤を実現したAlteryx

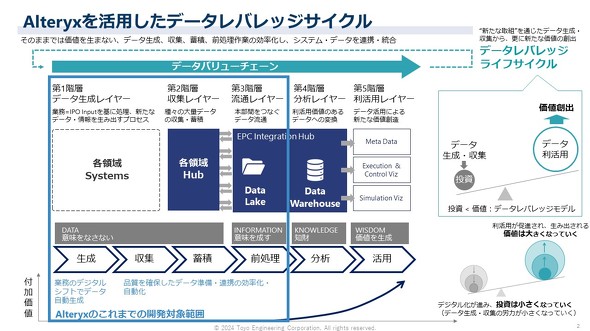

東洋エンジニアリングはデータを軸としたDXをどのように推進しているのか。同社は、一般的にデータ利活用としてくくられる取り組みを「データ利用」と「データ活用」の2つに分類している。

データ利用は、データの可視化のフェーズに該当する。各事業のさまざまな業務プロセスで発生するデータを収集してダッシュボードに表示するなどで、関係者が意思決定に利用できるようにする。

データ活用はデータ分析のフェーズに該当する。TOYOプラットフォームに蓄積されたデータを分析することで、さまざまなファクトやインサイトを導き出す。

東洋エンジニアリングにおいて、データ活用の基盤整備はデータ利用よりもはるかに難易度が高かった。同社のプラントエンジニアリング業務は、基本的に“一品一葉”で、プロジェクトごとにマスターデータの項目名やコード体系などが異なる。そのままの状態ではプロジェクトや部門を横断したデータ分析は不可能だった。

この課題の解決にAlteryxが大きく貢献した。東洋エンジニアリング DXoT推進部の宮澤忠士氏は、「データ利用フェーズでAlteryxを活用してデータをクレンジングします。整形したデータを名寄せすることで、プロジェクトや部門横断で分析できるデータ活用基盤を構築しました」と語る。

データ利用フェーズにも課題はあった。データソースが絡み合ってスパゲティ状態となり、データ間の関係性を把握できず「どれを参照すればよいのか分からない」といった不満が一部のユーザーから上がったことだ。

「解決のためにデータレイクを作成し、事業部門が本当に見たいデータの要件を初期段階で確定させました。その上で、必要なデータをデータウェアハウスやデータマートに展開する仕組みを構築したことで要件を事前に固めることができたので、開発の生産性が飛躍的に向上しました」(宮澤氏)

こうしたさまざまな取り組みを通じて、同社はデータドリブン経営や業務自動化に資する環境づくりを推進してきた。

AI(人工知能)活用も進める。スタートアップのHEROZと共同開発した「Underground Constructability Hazard Detection AI」(AI for U)はその代表的な成果だ。発生する可能性がある工事遅延リスクをプラントエンジニアリングの設計段階で3Dモデルから検知するシステムだ。プラントを納期通りに引き渡すことで顧客満足度の向上に寄与すると期待されている。

東洋エンジニアリングのデータ利活用でもう1つ重要なポイントが運用体制だ。TOYOプラットフォームでは35個のアプリケーションやITツールが稼働しているが、そこから発生するデータを包括的に管理する必要がある。

「現在はアプリケーションやITツールごとに設けられたCoE(センターオブエクセレンス)チームが自律的に活動していますが、それだけでは不十分です。データのガバナンスを全社レベルで強化するため『データガバナンスマネジメント委員会』を設立し、今年から活動を開始しました」(瀬尾氏)。

Alteryxが工数削減効果の約30%を創出

東洋エンジニアリングでは、Alteryxの評価がますます高まっている。業務を自動化し、質が担保された“使えるデータ”を自動生成することができ、ノーコードでデータを事業部門が望む形に可視化できるからだ。

「Alteryxはデータ利用時のブラックボックス化を防ぎ、ガバナンスを強化する点でも役立ちます。作成したツールは部門やプロジェクトを横断して共通化できるため、CoEが進めるITの標準化に好影響を与えています」(宮澤氏)

ノーコードで作成したツールの1つに、プラント内配管の部材間の干渉を確認するためのデータを自動的にフィルタリングするものがある。部材間の干渉を防ぐには、数十万点に及ぶ3DモデルのデータをExcelに展開して1つ1つチェックする必要があった。干渉の恐れがない部材データも確認しなければならず、設計者にとっては膨大な時間を費やす上、強いストレスを感じる作業だった。

Alteryxでフィルタリングツールを作成したところ、データの確認作業を80%近く削減し、設計者の負荷を軽減できた。森氏は、「Alteryxを活用した業務効率化事例は、全社ですでに300件以上に達しています」と説明する。

こうした成果を踏まえつつ、同社はAlteryxのユーザー層の拡大とともに、社内のデータ利用とデータ活用をリードするAlteryx認定ユーザーの育成にも注力する。さらなる工数や人月削減のためには、Alteryxを活用してより高度なデータ利用、データ活用を推進する必要がある。

ただ、東洋エンジニアリングのAlteryx認定ユーザーは主に日本国内の拠点におり、インドや東南アジアなど海外のグループ企業にはなかなか浸透していなかった。Alteryxの操作方法に熟知しつつ、英語でコミュニケーションをとれる人材が同社のAlteryx認定ユーザーに少なかったことなどが原因だ。

こうした課題の解決に貢献しているのが、Alteryxのカスタマーサクセスサービスである「Premier Success」だ。同サービスを利用することで、高度なスキル習得のためのトレーニングを、海外を含むグループ全体で素早く社内に展開できた。これによって、高度な資格取得者の目標人数をほぼ達成した。受講後のアンケート結果では、トレーニング内容への満足度やスキルアップの実感を得ている受講者も多いようだ。

「東洋エンジニアリングの認定取得者の割合は世界水準を超えていると聞いています」(宮澤氏)とのことだが、同社は引き続きPremier Successを活用して、データ利用、データ活用のスキルを備えた人材をさらに増やす計画だ。

すでに削減に成功した工数の約30%がAlteryxによる成果で、その影響力の大きさがうかがえる。瀬尾氏は「Alteryxを適切に使うことで、生産性6倍の目標は必ず達成できます」と強調する。Alteryxをフル活用しつつ、EPCの全領域にまたがる業務のデジタルシフトを進めていく考えだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アルテリックス・ジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2024年6月28日

東洋エンジニアリング DXoT推進部 部長の瀬尾範章氏

東洋エンジニアリング DXoT推進部 部長の瀬尾範章氏

東洋エンジニアリング DXoT推進部の森勝信氏

東洋エンジニアリング DXoT推進部の森勝信氏 東洋エンジニアリング DXoT推進部の宮澤忠士氏

東洋エンジニアリング DXoT推進部の宮澤忠士氏

オペレーション面もしっかり整備し、DXを進めていく

オペレーション面もしっかり整備し、DXを進めていく