属人化を解消するデジタルものづくり 〜無駄をなくし、開発・製造を加速する方法とは〜:3Dプリンタ活用最前線

中国をはじめとする新興国や欧米の勢いが増し、日本の製造業の存在感が薄れている。その根本的な原因はどこにあるのか? 世界とのギャップを埋めるにはどうしたらよいか? 3D CADや3Dプリンタを活用したデジタルものづくりに30年以上関わり、多くの製造業を支援し続けるSOLIZEにその打開策を聞いた。

日本のものづくりが抱える課題

かつて「ものづくり大国」と呼ばれていた日本は今、世界に後れを取っている。特にIT化/デジタル化の推進で業界の変革をリードする欧米、電気自動車(EV)の開発で勢いが増す中国などの成長が顕著だ。なぜこのような差が生まれてしまったのか。「その根本的な原因は日本の産業特性にあります」。そう語るのはSOLIZE 上席執行役員 アドバンストエンジニアリングサービス・デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルマニュファクチャリングサービス・SOLIZE開発統括担当の井上雄介氏だ。

日本は擦り合わせ型(インテグラル型)の製品開発が極めて得意だ。ブラウン管テレビや自動車、オートバイといった多機能の部品が複雑に絡み合う製品がその代表だ。日本で擦り合わせ型の製品開発が広まった背景には、戦後復興時の労働人口不足が関係しており、1人で複数の異なる業務に従事する多能工の育成が発端だ。自動車であれば、エンジンだけでなく車体やタイヤまで設計できる技術者が育成され、戦後の自動車産業の発展を支えてきた。同時に、そうした人材の流出は事業の停滞に直結するため、離職を防ぐための終身雇用制度や退職金制度が普及し、労働人口の流動性が低下した。

対して、欧米や中国が得意とするのは組み合わせ型(モジュラー型)の製品開発で、単機能の部品を組み合わせて実現するPCなどに代表されるものづくりで強みを発揮する。人口が多い中国や移民を受け入れている欧米では、労働者は代替可能な存在として認識されている。人の入れ替わりを前提として仕事が分割されているため、デジタル化とも相性が良い産業形態だと言える。

「時代の流れとともに製品そのものがアナログからデジタルにシフトし、日本のものづくりの強みが次第に発揮しにくくなり、組み合わせ型の製品開発を得意としてデジタル化にも適用しやすい欧米や中国などの存在感が一気に増してきました」(井上氏)

日本が得意とする属人性の高い擦り合わせ型のものづくりはデジタル化との相性が悪く、3Dデータも十分に活用されてこなかった。多くのCADツールは欧米のニーズや産業特性に応じて開発されているため、日本の業務プロセスに合わせた改修も必要だった。「大手企業ではCADの導入が進み、3Dデータを用いた作業工程も浸透しています。しかし中小企業や町工場はその限りではありません。3Dデータに対応する機材がない、3Dデータから2D図面を起こすことが求められるなど、現場レベルでは多くの課題があります」(井上氏)

EV化する自動車を筆頭に、重工、家電など幅広い産業で組み合わせ型のものづくりに移行しつつある現在、従来のやり方に固執し過ぎていると世界との差は縮まらない。井上氏は「SOLIZEはデジタルものづくりを提唱し、30年以上もの間3D CADや3Dプリンタなどを活用したものづくりで顧客企業の製品開発を支援してきました。日本が世界に追い付くためにも、デジタルものづくりへのシフトが必要不可欠です」と強調する。

3Dプリンタは試作の道具ではなく、量産の道具に!

SOLIZEはデジタルデータを核として日本の製造業に関わり続けてきた。1990年、前身であるインクスの創業時に米国から光造形方式の3Dプリンタを購入。他に先駆けて日本で3Dプリンタの販売および受託製造サービスを開始した。1990年代、国内では3Dデータを扱う文化が根付いていなかったため、3D CADを広めるためエンジニアの教育、企業への派遣など、3Dモデリングビジネスを通じて3Dデータのリテラシーを向上させていった。こうして3Dデータを扱う素地を育んだ上で、2000年代に入ると、従来はおもにマスターモデルや組み付け確認の用途であった光造形に粉末造形が加わったことにより、機能試験への適用が始まり3Dプリント事業はさらに飛躍する。

2015年以降は金属3Dプリンタも導入し、ソフトウェアで扱う範囲もCADによるモデリングのみならずCAEを用いた解析へと広がっていく。3Dプリンタの造形性能やソフトウェア性能の向上を経て、航空機や宇宙産業においても3Dプリント品の実用化が進んだ。そして2024年、「3Dプリンタは試作の道具ではなく、量産の道具に進化したと言い切れます」と井上氏は断言。SOLIZEがトヨタ自動車との協業で「LEXUS LC500」の純正オプションパーツ「オイルクーラーダクト」を3Dプリンタで製造したことは象徴的な出来事と言える。

鋳造やプレス加工などの成熟した製造方法と比較して、3Dプリントはまだ歴史が浅く黎明(れいめい)期にある。造形方式や仕様もメーカーによって異なり、トライ&エラーで磨き上げている状態だ。SOLIZEは30年以上の積み重ねによって、装置特性を理解した上で3Dデータを設計し、量産に堪えるパーツを実現した。垂直統合型が中心の日本企業において、ノウハウに欠ける企業が単独で3Dプリンタを扱うのはまだ難しい。井上氏は「3Dプリンタの材料開発や装置としての活用は、メーカーの垣根を越えて連携し、ノウハウを共有しながらレベルを上げることが重要です」と述べる。

3Dプリンタを活用したものづくりを成功させるには

3Dプリンタでものづくりを成功させるためには、開発の初期段階から3Dプリンタ活用を意識することも重要だ。どのくらいのボリュームであればコストが釣り合うのか、金型を利用する場合はその後の保管コストをどう考えるかなど、長期的な視点が欠かせない。

「モノを設計する際に大切なのは、良い形を思い浮かべるだけでなく最後に使う装置を理解することです。作り方から設計を逆算できない限り、設計者として一人前になれないといわれています。デジタルものづくりに取り組むのであれば、まずは3Dプリンタの実物を見て触れ、装置の特性を理解することから始めるべきです」(井上氏)

SOLIZEが3Dプリンタで製造したサンプル。左はCAE解析で導き出した最適形状を採用し、3Dプリンタで造形したドローン。右はゼンマイ式のクルマの玩具で全てのパーツが一体造形されている[クリックで拡大]

SOLIZEが3Dプリンタで製造したサンプル。左はCAE解析で導き出した最適形状を採用し、3Dプリンタで造形したドローン。右はゼンマイ式のクルマの玩具で全てのパーツが一体造形されている[クリックで拡大]評価から調達まで一気通貫で支援する「SOLIZEオンライン3Dプリント」

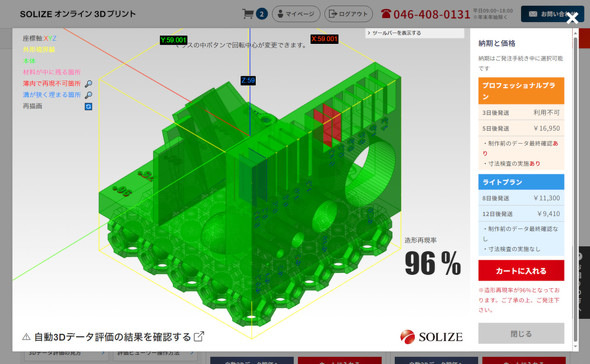

デジタルものづくり事業の一環として、SOLIZEは気軽にその第一歩を踏み出せるWebサービス「SOLIZEオンライン3Dプリント」を展開している。3Dデータをアップロードすると、光造形や粉末造形など12種類の材料ごとに見積金額と製造性評価が提示される。「材料が中に残る場所」「薄肉で再現不可の箇所」「溝が狭く埋まる箇所」を3Dモデル上に図示して造形再現率を数値で提示する。納期に応じたプランを選択すると正式な見積もりが発行され、発注までできる。

最大の特長は、3Dデータに対して3Dプリントにかかる価格算出および3Dプリントでの形状再現性を評価し回答することだ。特に形状再現性の回答は、Web経由で受領したユーザーの3Dデータ上に、要素別に色を変え3Dビュワーに表現するとともに、SOLIZEの独自AI(人工知能)が算出する「再現率」を表示する。ユーザーは3Dプリントに対する専門知識を要せずとも、3Dプリントの形状再現予測を確認できる。この仕組みはSOLIZEの特許技術だ。

「造形の可否を単純に示すだけでなく再現率を数値で伝えることで、日本の企業が得意としてきた擦り合わせの材料としてご活用いただけます」と語るのは、SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 AMサービスビューロー部 ITグループ グループリーダーの宅間健史氏だ。分かりやすいビジュアライズと数値による造形再現率の提示が、ユーザーコミュニケーションの円滑化につながる。

評価から調達まで全てWebで完結するのも特筆すべき点だ。3Dデータのアップロードや条件変更は24時間いつでも無料で行えるため、納得いくまで何度でもシミュレーションできる。設計担当が条件を出した後、発注権限を持つ購買部や商社に引き渡せる発注依頼機能もある。

SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 マーケティング&セールス部 部長の児玉佳亮氏は「調達や経理まで含めて、お客さまのアナログなやりとりや業務を削減できることが強みです。企画や設計の業務がデジタル前提になるのであれば、最後までデジタルで続けるのが理想です」と説明する。

メールや電話による支援も充実している。「どんな素材を使うべきか」「そもそも3Dプリントで作る必要があるのか」など、幅広い質問にSOLIZEの専門スタッフが応じてくれる。自動化されたシステムと経験豊富なスタッフによるサポートを組み合わせて3Dプリンタ活用のギャップを埋めるSOLIZEオンライン3Dプリントは、擦り合わせ型のアナログ的なものづくりと組み合わせ型のデジタルものづくりをつなぐシステムと言える。「SOLIZEが提供する価値の中心は、お客さまの時間をいかに短縮するかにあります。いち早く作りたいものを実現し、時間という貴重なリソースを提供したいと考えています」(児玉氏)

ものづくりをデジタル化して開発・製造を加速させるために必要なこと

何でもかんでもデジタル化することが目的になってはいけない。ものづくり現場にもデジタルを活用することで人がやらなくてもいい仕事は自動化し、本当に人が時間をかけるべきところに時間を割いて、いいものを作る、より開発・ものづくりをスピードアップさせることが重要だ。3Dプリンタもそのための道具にすぎない。3Dプリンタ活用をはじめとするデジタルものづくりの推進について、井上氏は「年齢を問わず、新しい物を受け入れられる方はもちろん、それをサポートするリーダー役の方々でチームを組むとよいと思います。現場の意思だけでは変革はなし得ません。経営層の方々は、新しい製造方法への投資と捉えて前向きに判断してください」と説明する。

SOLIZEには他業種で経験を重ねた技術者が多く在籍しており、それぞれの経験が日々の業務やサービスに活かされている。ものづくり企業がアイデアと技術を競うNHKのテレビ番組『魔改造の夜』にSOLIZEが出場した際は、技術者が制作活動に集中できる環境を用意し、多分野の視点が生きる強いチームを作り上げた。もちろん、柔軟な発想をラピッドに試せる3Dプリンタも活躍した。この一連の取り組みは、3Dプリンタという新しい技術とそれを最大限に活用するための仕組みやチーム作りをSOLIZEが実践した好例と言える。2024年7月4、5日にオンライン開催される「グローバル社会を勝ち抜くデジタルものづくりとは 〜組織変革とアディティブマニュファクチュアリング〜」では井上氏が登壇し、その詳しい内容や裏話、デジタルものづくりによる変革のヒントを聴講できる。興味のある方は今すぐ登録してほしい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SOLIZE株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2024年6月26日

SOLIZE 上席執行役員 アドバンストエンジニアリングサービス・デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルマニュファクチャリングサービス・SOLIZE開発統括担当の井上雄介氏

SOLIZE 上席執行役員 アドバンストエンジニアリングサービス・デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルマニュファクチャリングサービス・SOLIZE開発統括担当の井上雄介氏

SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 AMサービスビューロー部 ITグループ グループリーダーの宅間健史氏

SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 AMサービスビューロー部 ITグループ グループリーダーの宅間健史氏 SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 マーケティング&セールス部 部長の児玉佳亮氏

SOLIZE デジタルマニュファクチャリングサービス事業部 マーケティング&セールス部 部長の児玉佳亮氏 左からSOLIZEの井上氏、児玉氏、宅間氏

左からSOLIZEの井上氏、児玉氏、宅間氏