なぜArasは国内PLM市場で支持されるのか カギは“製造業の強み”への深い理解:国内製造業のPLM

PLMベンダーのArasが徹底して注力してきたのは、オープンで業務に柔軟に合わせられるカスタマイズ性を備えたシステムの提供だ。製造業のパートナーとして長く伴走するためのPLM開発。根底にあるアイデアと、多様な企業に支持される理由をアラスジャパンの社長を務める久次昌彦氏に聞いた。

PLM(製品ライフサイクル管理)ソフトウェアの世界的なリーディングカンパニーの一社として知られるAras。同社が主力製品の「Aras Innovator」を日本でリリースしたのは2012年のことだ。

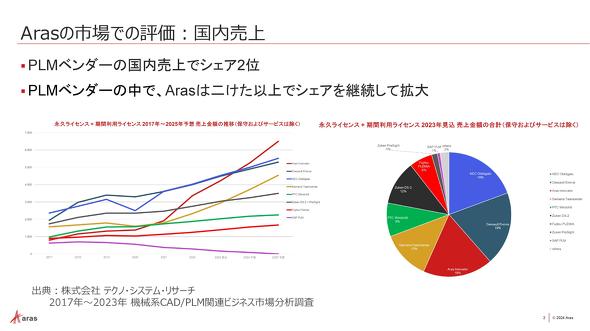

それから十余年、Aras Innovatorはすっかり日本市場に定着した。驚異的なのが売り上げの成長率だ。主要なPLMベンダーの中でも群を抜く2桁以上の伸び率を継続しており、市場シェアを拡大し続けている。

徹底してきた3つの軸

一体、Arasのどのような点が国内市場で評価されているのか。

Arasの日本法人であるアラスジャパンの社長を務める久次昌彦氏は、「私たちは一貫して、『オープンアーキテクチャ』『ローコード開発』『サブスクリプションモデル』の3つを柱にビジネスを推進し、競合他社との差別化をしてきました」と説明する。

1つ目のオープンアーキテクチャでは、Aras Innovatorのソースコードとともにデータモデルを開示している。これらはインターネットを通じて無料で利用可能だ。

2つ目のローコード開発は、自社業務に合わせたアプリケーションをGUIのドラッグ&ドロップ操作で作れる。実質的には「ノーコード」の開発基盤と言ってよいだろう。オープンアーキテクチャのカスタマイズ性をさらに強化する。

3つ目のサブスクリプションモデルは、年単位でサービス利用契約を提供するものだ。「PLMシステムは保管されているデータを長期間活用できなければならない」というArasの基本思想に基づき、12年前に開始した。ホットライン&オンラインによる無制限のインシデントサポートやセキュリティアップデート、ホットフィックスを含めた最新機能の提供、運用支援ツールの提供、定期的なトレーニングといったさまざまな運用支援のサービスだけでなく、Aras Innovatorのアップグレードも含まれたサービスを提供する。

「オープンアーキテクチャ」「ローコード開発」「サブスクリプションモデル」といったキーワードは、今でこそそれほど珍しくはなくなった。Arasはこれらの概念がさほど一般的ではなかった12年前からこの3つの特徴にフォーカスし、徹底してこだわり続けてきたのだ。

オープンで長期的なデータ管理に適したPLMの実現。これがアラスジャパンの大きな訴求点となり、著しく成長した要因となった。

PLM導入は「Open&Adaptable」に

なぜArasはこれら3つの特徴にこだわり続けてきたのか。それは、Arasが考える「PLMソフトウェアの特殊性」に基づいている。

近年、製造業へのシステム導入において、「Fit to Standard」のアプローチが重要だという声がよく聞かれる。業務に合わせてシステムを構築するのではなく、業界のベストプラクティスに基づいて設計されたシステムの標準機能に合わせて業務プロセスを変えるべきだという発想だ。ERPの導入などで、こうした取り組み方が求められることが多い。

しかし、PLMソフトウェアの導入に適したアプローチだとは言い難いと久次氏は指摘する。「ベストプラクティスに基づいて構成された機能」と言えば聞こえは良い。しかし、それは言い換えると他社の作法に合わせて業務を変えるということでもある。「製造業をはじめ多くの企業は、PLMに格納するデータと、それにひも付く業務が競争力の源泉になっています。これを変えるのは難しいはずです」

そこでFit to Standardに代えてArasが提案するのが、「Open&Adaptable」という概念だ。久次氏は「無理にシステムに合わせず、自分たちが心地よい形で業務が流れるようにするという考え方です。オープン性を志向し、ローコード開発環境も提供するAras Innovatorは、自分たちで業務に合わせてシステムを擦り合わせて構築することができます。これこそが、本来あるべきPLMソフトウェアの姿だと考えています」と強調する。

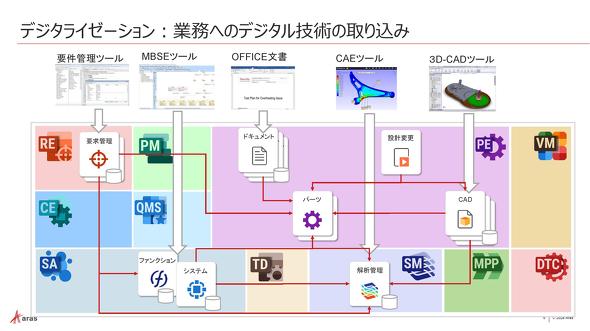

Open&Adaptableを支える機能が「デジタルスレッド」だ。端的に言えば、製品開発で避けられない煩雑なバージョン管理をシンプルにして、製品を構成する全情報に一気通貫でアクセス可能にする。

PLMには製品開発における要件定義をはじめ、システム設計、意思決定の目的や経緯、製品構成(設計、製造、サービス)、出荷/運用中の製品の状態など、さまざまなデータが関連付けられて格納される。しかし、それらのデータは、ばらばらのツールで個々に作成、管理されている。デジタルスレッドはこうした問題を解決する。

Aras Innovatorは製品情報だけでなく、承認履歴や活動フロー、作業タスクなどのプロセスデータも互いに関連付けて統合する。組織やプロセスの壁を越えてPLMに必要な最新情報を共有する。デジタルスレッドを基に正しい意思決定や迅速な対応を促し、品質向上やリードタイム短縮、コスト削減につなげていくのだ。久次氏は「重要なのは、企業ごとの業務にフィットしたデジタルスレッドを作り上げることです」と語る。

各企業に最適なデジタルスレッド、つまりはOpen&AdaptableなPLMソフトウェアを提供することで、Arasはコミュニティーを拡大してきた。現在、日本では組み立て製造業に加えて化学や半導体、ロボット、建築、造船、医療機器、ロケットなどの業界にもAras Innovatorの導入が広がっている。特に最近は、組み込み系ソフトウェア開発の支援基盤としての導入も増えているという。

日本の製造業に巡ってきた“リープフロッグ”のチャンス

DXのステップは一般的に、アナログ/物理データをデジタル化する「デジタイゼーション」に始まり、業務/製造プロセスをデジタルで最適化する「デジタライゼーション」を経て、顧客起点による価値創出のための新規事業創造やビジネスモデル変革を実現するDXに至るという図式で描かれる。

3D CADやCAE、MBSEなどのツール導入はデジタイゼーションで、PLMの導入はデジタライゼーションに該当すると言える。興味深いのは日本企業の現在地だ。「PLMソフトウェアを活用したデジタライゼーションで、世界で一番成功しているのは実は日本なのです」と久次氏は語る。

意外に思うかもしれない。日本の製造業はグローバル市場で競合する欧米やアジアの国々に対してデジタイゼーションで後塵(こうじん)を拝してきた。CAD導入の歴史はそれをよく表している。高度経済成長期の日本は、世界でもいち早く2D CADの普及が進んだ。しかし、それ故に3D CADへの移行がなかなか進まず、紙の図面から一気に3D CADを導入した諸外国のスピード感に追い付けなかった。いわゆる「リープフロッグ」だ。

だが、久次氏は海外のデジタル化に日本の製造業が追い付くチャンスが到来していると指摘する。先行して3D CADを導入した諸外国は、どちらかといえばFit to Standardに近いアプローチでその機能を活用し、業務を効率化してきた。その間、日本の製造業は自らの業務/製造プロセスを見直すことでキャッチアップを図ってきた。「要するに、PLM導入の土台はすでに整っているのです。今度は日本の製造業がリープフロッグを実現する。Arasはその後押しをします」

企業横断のデータエコシステムと、PLM+AIで製造DXを促進

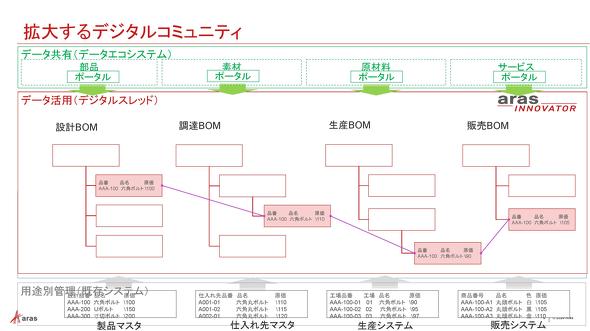

Arasは、デジタルスレッドを通じて設計や調達、生産、販売など各部門が独自に管理しているBOM(部品表)をさまざまなフェーズで、横串で活用できるようにする。これによって社内データのサイロ化を解消する。さらにオープンアーキテクチャやローコード開発環境を生かし、「レガシーシステムに分散しているデータも容易に関連付け、一元化されたPLMのポータルで情報共有を可能にします」と久次氏は訴求する。

Arasが目指すのは社内データのサイロ化解消だけではない。企業や業界の垣根を越えたデータ活用プラットフォームの構築も視野に入れている。自動車メーカーは材料や部品の調達のために化学メーカーと連携する。その化学メーカーはプラントの保全や増設のために設備メーカーと関わっている。こうしたサプライチェーン全体を支える共通データ基盤の提供がArasの目標だ。

現在、産業界を横断するデータ共有基盤やシステム連携の重要性が急速に高まっている。人材不足や災害、地政学的リスクへの対応に加えて、社会的要求が高まるカーボンニュートラルの実現に欠かせないからだ。

国内ではデータ共有基盤「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)」の構築に向けた取り組みが進んでいる。経済産業省は関係省庁や情報処理推進機構(IPA)のデジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などと共に取り組んでいる。アラスジャパンはOuranos Ecosystemとの連携を進めており、久次氏は「こうした社会全体の動きと足並みをそろえてデータ共有を円滑化し、サプライヤーも含めたデジタルコミュニティーを拡大します」とビジョンを示す。

アラスジャパンは成長ドライバーとしてAI(人工知能)に注目している。取り組みの1つが、日本のAIスタートアップであるエフティーが開発した総合データソリューション「kraken.」のAras Innovatorへの導入だ。kraken.とAras Innovatorを組み合わせて利用することで、製品マスターや仕入れ先マスター、生産システム、販売システムなど、複数のレガシーシステムに分散したデータのクレンジングや名寄せを自動化する。この取り組みはPLMの構築で先行している日本で先行して取り組まれており、日本の製造業でニーズの高い機能をグローバルに先駆けて導入を進めている。

久次氏は「製造プロセスの最適化や効率化、新材料の探索などを支援するプロセスインフォマティクス(PI)へのAI活用にも注目しています。日本で先行してAI活用の成功事例を確立し、そのスキームをグローバルに広げていきます」と意気込む。

国内製造業の強みを理解し、寄り添い、業務の流れを妨げない柔軟で拡張性の高いPLMを提案してきたアラスジャパン。そこに安住せずPLMの未来を見据えて挑戦する姿は、快進撃がまだまだ続いていくことを確信させる。

アラスジャパンでは、6月13〜14日にアラスコミュニティイベント「ACE 2024 Japan」をANAインターコンチネンタルホテル東京で開催する。

詳細、お申込みは、イベント特設サイト(https://events.aras.com/ACE2024-JP)をご確認ください。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アラスジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2024年6月5日

イベント情報

アラスジャパンでは、6月13日〜14日にアラスコミュニティイベント「ACE 2024 Japan」をANAインターコンチネンタルホテル東京で開催する。

詳細、お申込みは、イベント特設サイトをご確認ください。

アラスジャパン 社長の久次昌彦氏

アラスジャパン 社長の久次昌彦氏