リアルタイムシミュレーションやジェネレーティブデザインを“より快適”に使うには:Creo 7.0の新機能を徹底検証

PTCの3次元設計ソリューション「 Creo 7.0 」では、解析結果を瞬時に得ることができるリアルタイムシミュレーションが強化された他、3D CAD業界のトレンドの1つであるジェネレーティブデザインを実現する機能が実装された。本稿では「 Creo 7.0 のパフォーマンスを最大限に発揮すること」をテーマに、最新鋭のハイエンドワークステーションを用い、 Creo 7.0 の目玉機能の動作検証を行った。

PTCの3次元設計ソリューション「 Creo 」の最新バージョン「 Creo 7.0 」が、2020年4月にリリースされた。30年以上の歴史を誇る Creo は、パラメトリックCADの先駆者として知られる。今でこそ他のCAD製品もパラメトリックモデリングの機能を取り入れているが、 Creo は当初から「パラメトリック」「フィーチャーベース」「相互連携性」という3つの考えに基づき開発されてきた。そのため、機能的な強さ、中でも連携の強さは、現在もなお他の追随を許さない。

Creo は、設計に必要な基本機能はもちろんのこと、AIやIoTといった先進テクノロジーを活用した最新機能などを、全て設計ワークフローに組み込み、 Creo の一部として連携性を保ったままシームレスに使うことができる。このコンセプトをリリース当初から貫き、進化し続けているのが、 Creo の最大の強みといえる。

最新の Creo 7.0 では、コンピュータのGPUパワーを用いて解析結果を瞬時に得ることができるリアルタイムシミュレーション「 Creo Simulation Live 」(以下、CSL)が強化され、新たに流体解析が追加された。また、3D CAD業界のトレンドの1つであるジェネレーティブデザインを実現する機能「 Creo Generative Topology Optimization 」(以下、GTO)が、 Creo 7.0 から利用可能となった。

これら2つの機能は、設計の業務プロセスを変えるだけでなく、モノづくりの在り方に大きな変革をもたらすものとして注目されている。ただ一方で、CPUあるいはGPUパワーを必要とする機能でもあるため、より効率的に活用したい場合には、併せて使用するハードウェア環境も重要となってくる。そこで今回は、 Creo 7.0 のパフォーマンスを最大限に発揮することをテーマに、最新鋭のハイエンドワークステーションを用い、 Creo 7.0 の目玉機能であるCSL、GTOの動作検証を行った。

検証作業を担当するのは、PTCジャパン 製品技術事業部 CAD技術本部 チャネルテクニカルマネージャの尾崎晴久氏。そして、今回動作検証に使用するハイエンドワークステーションとして「HP Z8 G4 Workstation スタンダードモデル」を用意した。CPUに最新のIntel Xeonプロセッサーを搭載し、グラフィックスはNVIDIA Quadro RTX6000、メモリは96GBと、「設計者にとって非常にぜいたくな仕様」(尾崎氏)となっている(表1)。

解析時間を「秒単位」にまで短縮できるリアルタイムシミュレーション

CSLは、設計者が設計業務の流れの中で、リアルタイムにシミュレーションを実行できる機能だ。シミュレーションツール大手のANSYSとの協業により実現したもので、「ANSYS Discovery Live」の技術をベースとする。 Creo 7.0 では、これまで提供されていた熱、構造、固有値解析に加え、新たに流体解析に対応した。設計者には難しいとされてきた流体解析だが、対話型のインタフェースで簡単に条件設定などが行えるため、設計者CAEの実現にうってつけだ。また、計算ソルバーも最新バージョンにアップデートされ、これまで比較的苦手だった薄板形状も高精度に解析できるようになった。

「設計者CAEという言葉が生まれたのは、25年ぐらい前だと認識しているが、まだ普及途上。その妨げとなっている原因の1つが、解析に伴う3Dモデルの簡略化およびメッシュ作成の手間だ。極端な話、このモデル編集にかかる時間が、シミュレーション終了までの時間の大半を占めることもある。CSLであればモデル編集がほぼ100%不要になるので、設計者CAEの実現に大きく貢献できるはずだ」(尾崎氏)

そして、設計者CAEの普及を妨げるもう1つの原因は、計算時間の問題だ。従来の構造解析や流体解析の計算時間は、早くても数分、標準的なもので数時間、長いもので数日かかるケースもある。その間、コンピュータが解析処理に専有されてしまうため、設計者の業務がストップしてしまう。これに対し、CSLはGPUパワーを用いることで高速な処理を実現し、「秒単位」で計算結果を得ることができる。

検証1:GPUメモリの容量が計算規模(精度)に寄与

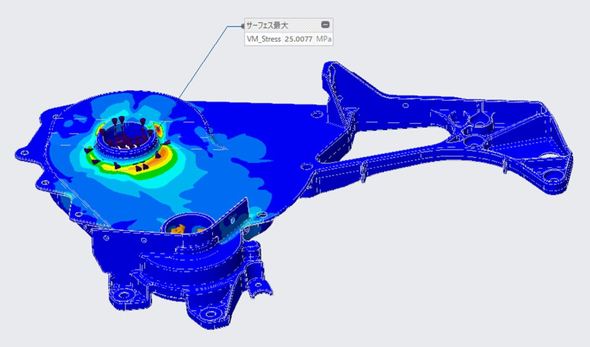

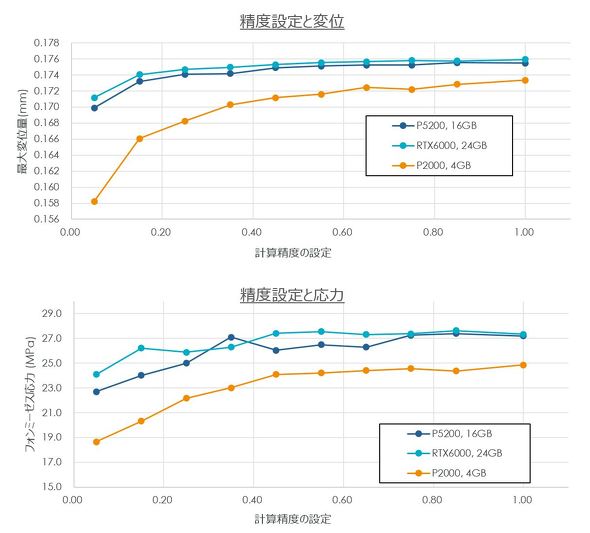

CSLの検証では、ある1つの部品を対象に構造解析を行い、計算精度ごとの変位量および応力を調べた。「GPUメモリの容量と計算精度には相関があるため、ここではさまざまな精度設定で計算を試行し、それぞれ最大変位量(精度設定と変位)、フォン・ミーゼス応力(精度設定と応力)について調べた」(尾崎氏)。なお、今回の検証では、HP Z8 G4 Workstationに搭載されているグラフィックス「RTX6000(24GB)」のパフォーマンスを詳しく知るため、比較対象として「P5200(16GB)」「P2000(4GB)」での検証も併せて行った。

まず「精度設定と変位」の結果を示したグラフを見てみると、RTX6000とP5200は同じようなラインを描き、差がほとんどないように見える。一方「精度設定と応力」では、RTX6000とP5200は同じく類似したラインを描いているものの、よく見るとRTX6000の方がデコボコが少なく安定していることが分かる。「グラフ上ではわずかな差に見えるが、実際に使ってみるとRTX6000は安定感がある。データからは分かりにくいかもしれないが、設計者には1つの判断基準になるだろう」と尾崎氏(図1)。

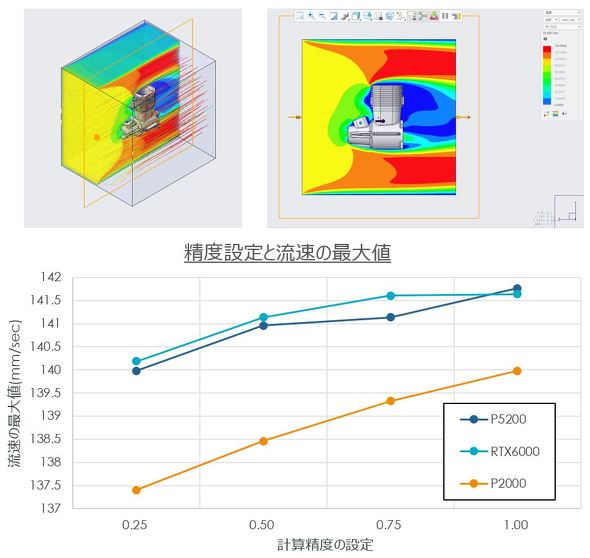

また、 Creo 7.0 で新たに加わった流体解析についても同様に、外部流れのシミュレーションを行い、計算精度ごとの流速の最大値を検証。その結果(精度設定と流速の最大値)からも、P5200よりもRTX6000の方が安定感があることが分かった(図2)。

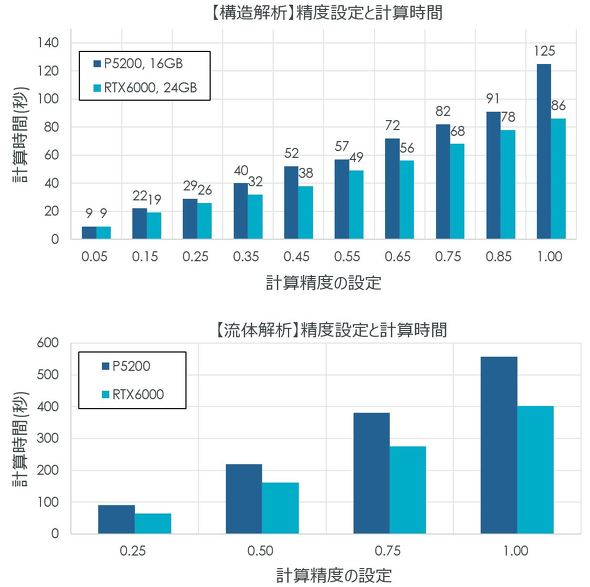

CSLでは、GPUメモリの容量が計算規模(精度)に寄与する。そのため、計算の規模が大きくなればなるほど、得られる解の正しさは向上するが、より多くの計算時間が必要となる。そこで、構造解析および流体解析における「精度設定と計算時間」について、先の検証結果で見た目上の差があまりなかったRTX6000(24GB)とP5200(16GB)に対象を絞り比較してみた(図3)。その結果、「ソフトウェアの精度設定を最大にした場合、構造解析および流体解析では、より計算規模が大きくなるRTX6000の計算時間が、P5200に対して30%程度早かった。RTX6000のGPUメモリは24GBもあり、より高精度な計算を短時間で行うことができた」(尾崎氏)。

Creo と完全統合されたAIベースのジェネレーティブデザイン機能

続いて、 Creo 7.0 のもう1つの目玉機能であるGTOについて見ていこう。ジェネレーティブデザインとは、「強度を保ちながら軽量化を実現する」といった、従来では相反するような設計要件を実現する際などに用いられる新たな設計アプローチだ。人間が思い付かないような有機的な形状や構造を、システムが導き出してくれる技術として、3Dプリンタの普及とともに注目されている。当初、航空・宇宙業界での利用が先行していたが、近年では、自動車、ロボット分野へと活用のフィールドが広がっている。

Creo 7.0 で利用可能になったGTOも、そんなジェネレーティブデザインを実現する機能だ。そこには、PTCが2018年11月に買収した米Frustum(フラスタム)の技術が生かされており、AIを活用した形状提案を行ってくれる。GTOでは、ローカルのコンピュータ上で設計者が設定した各種条件に対し、AIが1つの最適形状を導き出すというアプローチを採用しているが、クラウドコンピューティングを用いてAIが複数パターンの最適形状を提案してくれる、クラウド型のジェネレーティブデザイン機能についても提供準備を進めているところだという。

冒頭で触れた連携の強さも発揮され、 Creo の環境の中でシームレスにジェネレーティブデザインを実行できる。 Creo 上でのジオメトリや設定変更に追従し、自動的に再計算が行われ、導き出された形状からCADのジオメトリを再構築するといった一連の操作が簡単に行える。「条件を変えるたびに生成されたモデルを保存しておいて、比較検討するといったことも可能だ」(尾崎氏)。ちなみに、GTOでは、3Dプリンタだけでなく、切削加工や鋳造といった従来の製造方式に適した最適形状を導き出すこともできる。

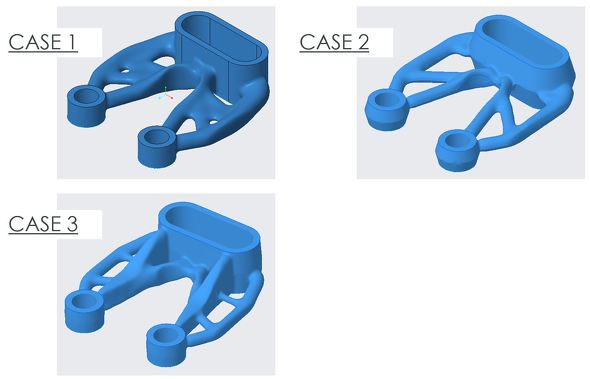

検証2:計算の複雑さが増すほど飛躍的に速度が向上

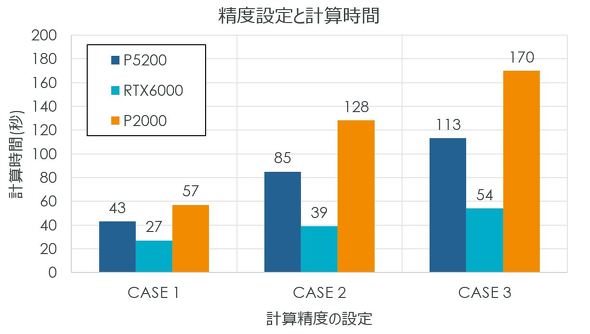

GTOの検証では、ベースとなる1つのモデルに対して条件を変更し、図4に示す3種類の形状を導き出すまでの計算時間を調べた。CASE1 < CASE 2 < CASE 3の順に複雑さが増している。CASE 2は型で抜くことを想定した形状で、CASE 3はご覧の通りかなり繊細で複雑な形状だ。

GTOは、従来のCPUだけでなくGPUの計算ユニットを活用することで計算処理を高速化している。「精度設定と計算時間」のグラフから分かるように、RTX6000は、P5200やP2000と比較して、計算の複雑さが増すほど、飛躍的に速度が向上している。CASE 3のような複雑な形状であっても、わずか54秒で生成できるのは画期的なことだ。尾崎氏も「このような先進的な形状を1分未満で生成できるとは、本当に驚きだ。従来、最適形状を検討する際、どうしても時間的な制約もあり、どこかで妥協せざるを得なかったが、これなら設計の過程でいろいろと試行錯誤してみたくなる」と話す。

設計者は余裕のあるスペックで快適に仕事をすべき

汎用PCのギリギリの環境で3D CADを使っているという方も少なくないだろう。特に Creo は、他の3D CADよりも動作レスポンスが優れていることから、ある程度の環境でも十分に使える。しかし、今回検証を担当した尾崎氏は「やはり、3次元設計を行っていくのであれば、設計/解析用の適切なハードウェアを使うべきだ。今回の検証であらためてそう実感した」と指摘する。

理由の1つはもちろん作業効率だ。いくら優れたツールがあっても、それを動かすコンピュータの性能が不十分であれば、一つ一つの動作に時間がかかり、業務のボトルネックにもなりかねない。また、それがわずかな待ち時間であったとしても、ひらめきの実践や思考が妨げられることに変わりはない。

品質にも影響する。短時間で解析結果が得られればいくつものパターンを検証できるが、時間がかかるとそれもままならず、品質を十分に引き出せない可能性があり、どこかで妥協せざるを得なくなる。あるいは、設計者によるCAE活用が、コンピュータの性能で阻害されているとしたら、それはせっかくのフロントローディングの機会を逸しているといえるだろう。

さらに尾崎氏は「低いスペックのコンピュータでは、いわゆる『ながら仕事』ができない。設計者は、設計や解析をしながら資料を見たり、調べ物をしたり、文書を作成したりするものだ。複数のPCを用途によって使い分けているケースもあるが、データの管理や整合性などの課題も出てくる。また、従来は設計と解析は別々のコンピュータで行うという考え方もあったが、解析を設計の一部として実践していくことを考えると、全ての作業を1台で済ませられる方がよい。そういう意味でも、設計者はギリギリのスペックで我慢しながら仕事をするのではなく、余裕のあるスペックで快適に仕事をすべきだ」と述べる。

前述した通り、 Creo はある程度のスペックでも十分に使えるが、 Creo のパフォーマンスを最大限に発揮し、より快適に、効率良く作業するためには、やはり適切なスペックのコンピュータとともに利用すべきだろう。特に今回紹介したCSLは、より高速にストレスなく構造解析、流体解析を活用でき、設計者や企業の生産性を飛躍的に向上させてくれる存在といえる。また、コンピュータが自動的に最適形状を提案してくれるGTOは、世界の風景を一変するような新たなモノづくりを実現する手法として、今後主流となっていくことだろう。こうした新たな技術や機能をフルに活用していくためにも、設計者はスペックに余裕のあるコンピュータを選択しておきたい。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SB C&S株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2020年8月4日

表1 HP Z8 G4 Workstation スタンダードモデルの主な仕様

表1 HP Z8 G4 Workstation スタンダードモデルの主な仕様

図1 Creo Simulation Live による部品の変形解析

図1 Creo Simulation Live による部品の変形解析 図2 Creo Simulation Live による外部流れのシミュレーション[非定常流れ(10秒間)の解析]

図2 Creo Simulation Live による外部流れのシミュレーション[非定常流れ(10秒間)の解析] 図3 構造解析および流体解析における「精度設定と計算時間」

図3 構造解析および流体解析における「精度設定と計算時間」

図4 Creo Generative Topology Optimization の検証

図4 Creo Generative Topology Optimization の検証