なぜデジタル変革をするのに、基幹業務システムを考えなければならないのか:製造業のデジタル変革

製造業でもデジタル変革に大きな関心が集まっているが、実際には思ったようには進められないケースが多い。実はそのボトルネックになっているのが「基幹業務システム」だという。デジタル変革に欠かせないこれからの新たな基幹業務システムには、どのような要件が求められるのだろうか。ビジネスエンジニアリング主催イベント「mcframe Day 2019」オープニングキーノートの内容をお伝えする。

デジタル変革を進めるのになぜ基幹業務システムが関係あるのか――。こうした疑問を持つ人は多いだろう。ビジネスエンジニアリング(B-EN-G)が主催するイベント「mcframe Day 2019」におけるオープニングキーノートでは「これからの基幹業務システムの話をしよう」をテーマにしたパネルディスカッションを開催。デジタル変革と基幹業務システムの関係性について掘り下げた。

オープニングキーノートではまず、ヤマハ発動機でデジタル変革を主導するヤマハ発動機 フェロー 平野浩介氏を迎え、同社のデジタル変革への取り組みを紹介。その後、ビジネスエンジニアリング 専務取締役 羽田雅一氏を迎え、アイティメディアMONOist編集長の三島一孝をモデレータとして、議論を掘り下げた。本稿ではこの一連のオープニングキーノートの内容をお伝えする。

デジタル変革に突き進むヤマハ発動機の挑戦

ヤマハ発動機は「感動創造企業」として二輪車や電動アシスト自転車、ボート、産業用機械など幅広い事業をグローバルで展開している。2018年度(2018年12月期)の売上高は1兆6731億円で、海外売上高が9割近くに達していることが特徴である。平野氏は、2017年にインテルからヤマハ発動機に移り、ヤマハ発動機のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)に取り組んでいる。さまざまな製品事業領域でのビジネス変革を進める一方で、取り組む中で大きな課題として立ちふさがったのが乱立する基幹業務システムだったという。

平野氏は「現在、ヤマハ発動機のグループ会社は海外に110社、国内に24社がありますが、いずれもほぼ独自の基幹業務システムを運用しています。また本社だけで130以上もの内製ソフトが稼働する状況でした。一方で社内だけでなく、商流も分断されており『お客様基点』とはいうものの、顧客のリアルな情報が社内に全く蓄積されていない状況がありました。こうした課題を解決するためには情報の統合が必要だと考えて、基幹業務システムの刷新についてもプロジェクトを立ちあげることにしました」と考えを述べている。

ただ、こうした状況を訴えてもなかなかすぐに話を進めることは難しい。そこで、DXを進める中で経営陣と将来のビジネスの在り方を徹底的にディスカッションし、その経営課題や戦略に対してデジタル技術が生み出せる価値を共有。さらにこうした投資がどういうリターンを生むかを徹底的に話し合ったという。その後「目的意識を共有した後は、10年先を見据え競争力のある経営システムを取り入れて予知型経営をしようという結論に達しました。戦略的思考を支える経営システムを作るということになったのです」(平野氏)。

加えて、まず“今を強くする”ための取り組みとして、既存事業をデジタル技術で強化する取り組みも進めている。「デジタル技術を効果的に活用することで、まだまだシェアを伸ばせる製品もある」と平野氏は説明する。

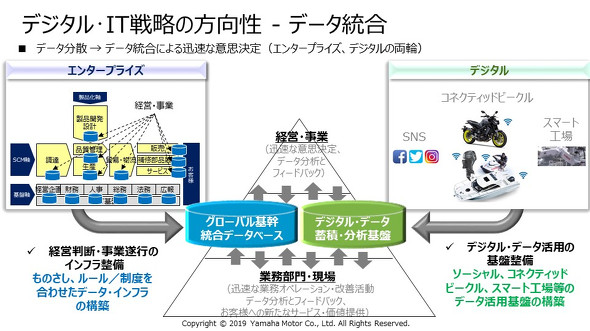

これらを実現するために、社内のIT基盤をさまざまな方向で変革しているのが現状だという。「方向性としてはデータが分散している状況からデータを統合することで、エンタープライズとデジタルが両輪となって迅速な意思決定を行えるようにしていきます。このエンタープライズ側の要となるのが『グローバル基幹統合データベース』であり、同じくデジタル側が『デジタルデータ蓄積・分析基盤』で、ソーシャル、コネクテッドビークル、スマート工場等におけるデータ活用の基盤として整備を進めていっています」と語った。

デジタル変革で基幹業務システムはどういう役割を果たすのか

ここからは平野氏のヤマハ発動機での取り組みを土台にさらに掘り下げたパネルディスカッションの内容を紹介する。

三島 平野さんにあらためてお伺いしたいのですが、多くの製造業の方がデジタル変革に基幹業務システムは関係ないように感じていると思います。平野さんはなぜデジタル変革を進める中で基幹業務システムを見直すことにしたのでしょうか。具体的には何を変えたいと思ったのでしょうか。

平野氏 先ほども説明したようにヤマハ発動機は海外110社、国内24社がそれぞれに基幹業務システムを抱え、さらにその中でも多くのシステムが乱立している状況でした。そのため、データが分散していて今リアルタイムで何が起こっているのかというのが全く把握できない状況でした。このデータもシステムも部分最適になっている状況を打破して、連結での最大化を目指すには、全体最適化を進めなければなりません。どこかに合わせるということも検討しましたが、それはそれで部門間のしがらみもあり難しいと考えました。新たな技術も発展していることから、あらためて基盤となるシステムとデータベースを実現しようと取り組み始めているという流れです。

三島 部分最適化が進みすぎているというのが課題ということですね。では、基幹業務システムを導入する側の立場である羽田さんは、DXと基幹業務システムの関係についてどう考えますか。

羽田氏 まず、日本の製造業ではDXは進んでいないといわれていますが、必ずしもそうではないと思います。日本の製造業の現場には「改善」の文化が根付いており、IoT(モノのインターネット)などを活用した取り組みは世界でも進んでいると感じています。われわれもIoTを切り口にさまざまなソリューションを展開してきましたが、これらも既に多くの企業にIoTソリューションを導入させていただいています。

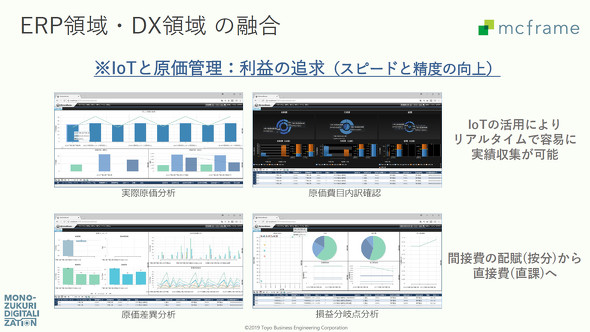

しかし「改善」は現場の積み上げの話で、部分最適はできても経営に対するインパクトは、1つ1つでは大きくありません。ただ、改善が根付いた現場と基幹業務システムがつながることで、大きなインパクトを創出できるはずです。さまざまな設備や人など現場の情報と基幹業務システムをつなげることで、これまではモノの視点でしか捉えられていなかったトレーサビリティーを、機械や作業にひも付ける形で深化させることが可能になります。

さらにIoTと基幹業務システムの連携によって、リアルな原価情報をより正確かつ簡単に把握することが可能になります。「今ならここまで価格を下げても十分な利益が出せる」など、的確なアクションをとることが可能になります。これからは、IoTと基幹業務システムがしっかり連携できている企業とそうでない企業とでは、同じ企業規模・業種であっても、全く競争力が変わるというフェーズに入るのだと考えています。

今なぜ基幹業務システムなのか

三島 そもそも基幹業務システムの導入は1990年代くらいから盛り上がっていたわけですが、ここに来てDXの土台としての基幹業務システムの重要性がクローズアップされるようになったのにはどのような背景があるのでしょうか。

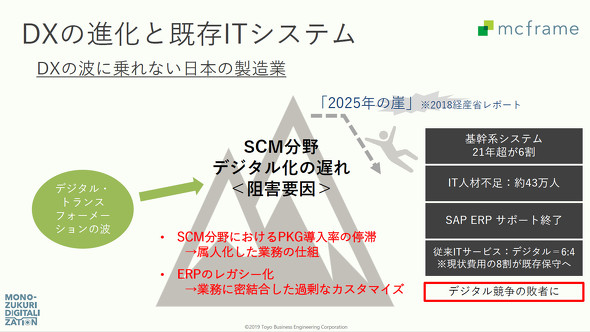

羽田氏 意外かもしれませんが、実は日本のサプライチェーンシステム(販売管理・生産管理など)のパッケージシステムの導入率は非常に低いのです。財務や会計、人事や給与については高い導入率なのですが、特に販売管理や生産管理などの領域は100億円以上の売上規模の製造業に限っても、3〜4割にしか入っていないのです。

これまで日本の製造業の強さというのは、製品に徹底的にこだわって、従業員の間の暗黙知により、何かトラブルがあっても現場で柔軟に対応できる点にあったと思います。一方で海外では、ルールやERPのような標準的なツールがないと業務を円滑に遂行できないため、基幹業務システムも導入が進んだわけです。少し前までは日本の製造業はそれでよかったわけですが、どんどん海外に進出してグローバルで戦うようになったときに“人間系”だけで戦うには限界が来ている状況があります。

三島 グローバル化が進んだことが大きな変化になったというわけですが、まさにグローバル企業であるヤマハ発動機として、平野さんはどうお考えですか。

平野氏 羽田さんのおっしゃる通りだと考えます。企業の競争力がある部分については、独自開発するのも合理性があると考えますが、差別化につながらない領域は、内部のリソースを使うのではなく、外部のリソースを上手に使うというのが必要だと考えます。基幹業務システムについてもSOR(System of Records)領域については、パッケージを用いて標準化し投資をできる限り抑えるというのがヤマハ発動機としての考えです。その分を、差別化領域やイノベーション領域に投資していくのが正しいアプローチだと考えています。

三島 デジタル変革の土台という役割をこれからの基幹業務システムは担っていくということですが、そのためにはどのような要件が必要となってくるのでしょうか。

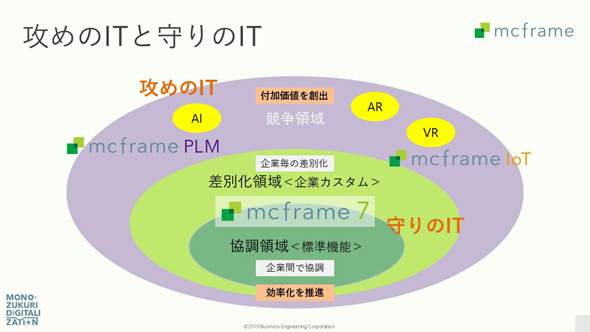

羽田氏 基幹業務システムというと1度入れたら2度と変わらないと考える人も多いのですが、実はERPそのものも進化しています。例えば業務や組織の変化に対応するために、システムマネジメントが容易なように進化してきており、そこでは基幹業務システムであっても「レガシー化しない」ことが重要になります。B-EN-Gが展開している「mcframe」も顧客からの声を聞きながらシンプル化を随時進めており、より変化に強いシステムになるように開発を進めているところです。

三島 ビジネスモデルもどんどん変化しているので、基幹業務システムもそこに追従する柔軟さが必要だということですね。

“2025年の崖”をどう乗り越えるべきか

三島 DXの中で基幹業務システムが果たす役割については理解できましたが、経済産業省が「2025年の崖」などで指摘しているように、日本ではなかなかこうした基幹業務システムへの投資が受け入れられないという環境があるように思います。こうした状況はどう乗り越えるべきなのでしょうか。

羽田氏 「2025年の崖」は、誰も“触れない”レガシー化した状況にある基幹システムの割合が6割にも達していること、IT人材が不足していることなどから、このままだと日本の製造業は2025年以降グローバルな競争で負けてしまうという内容でした。では、どのようにしてこの課題を乗り越えるのかというと、ビジネスにおける差別化をどう描くかということに尽きると思います。

例えば、先ほどサプライチェーンシステムの導入率の話をしましたが、日本の製造業の中での競争ではSCMシステムの導入率が3、4割程度なので、ここをシステム化できれば、それなりの差別化につながります。しかし、グローバル企業では既にこれらをシステム化しているところがほとんどなので、システムを導入しただけでは差別化にはつながりません。グローバルな戦いでは、AIやVRなどさらに進んだテクノロジーを活用して付加価値をどのように生み出し、新しいビジネスモデルを構築していくかがポイントとなります。こうした付加価値領域への投資を実現するためには、差別化につながらない領域については、効率化を徹底する必要があります。

こうした新しい技術をどのように位置付けるのかということが非常に重要だと考えています。日本ではIoTでもPoC(概念実証)段階で終わるケースが多いといわれていますが、ビジネスゴールが共有されていないため起こることだと考えます。まず目的は何かが重要です。

三島 平野さんは実際に日本の製造業の持つこうした認識を乗り越えて今プロジェクトを進められている立場ですが、ポイントはどういう点だと考えますか。

平野氏 私もヤマハ発動機に入社後、この社内の目的を共有するということに力を注いできました。全役員と1対1で話し合いながら、最終的にどうなりたいかというゴールを徹底的に問い詰めていきました。そうしてヤマハ発動機の未来に対する原理原則10カ条をまず作りました。そしてそこをベースにDXに取り組んでいます。大変でしたが、ビジネスの目的が共有できれば、行き詰まったらそこに立ち返ることができます。そういう意味では骨子となるようなものを作ったというのが大きかったと感じています。

また、基幹業務システムの導入というとどうしてもITシステムの導入の話になりがちですが、それはやりたくありませんでした。そこで、ビジネス部門を中心にしたビジネスプロセス革新の部門を作り、そこを中心として現状のビジネスプロセスの変革に取り組むことにしました。「もっと良いプロセスは何か」を常に考えながら、新しいプロセス創出に向けて取り組んでいるところです。この部門が先導して、新たな業務プロセスを作ることができれば、IT部門がシステム的に実現していくという流れで変革を進めています。

三島 ヤマハ発動機の取り組みからは、日本の製造業が「2025年の崖」を乗り越えるための大きなヒントがあると感じますが、羽田さんはどう考えますか。

羽田氏 特に、経営層を巻き込むことの重要性をあらためて実感しています。加えて、ビジネスプロセス革新のための専門部門を設置して、横串で変えていくというアプローチは非常に良い取り組みだと感じました。多くの企業にとってなかなか組織まで作るというのは難しいかもしれないですが、経営層やビジネス部門、IT部門とを横串で巻き込みながらDXとそれにふさわしいビジネスプロセスを考えていくことが、「2025年の崖」を乗り越えるためにも欠かせないのではないでしょうか。

日本の製造業には明るい未来が待っているのか?

三島 ここまでのDXと基幹業務システムの話を踏まえて、最後に日本のDXのあるべき姿、目指すべき姿についてメッセージをお願いできますか。

平野氏 私がこの2年半ヤマハ発動機でDXに取り組んできて特に強く感じているのが、日本の製造業はシリコンバレーのスタートアップには決してないような非常に強いものをもっているということです。ただし、今のやり方のままでは今後5年後、10年後になっても勝ち続けることは難しいと思います。今日本の製造業が持つ強みを生かしながらデジタル技術をかけ合わせることで、世界のどこにもないような新たな価値や企業像を作り出せると感じています。まさにヤマハ発動機もその方向性に向けて進んでいるところです。

羽田氏 私も日本の製造業の強みとデジタルの組み合わせによる相乗効果には大いに期待しています。先述した通り、日本の製造業とIoTの相性は非常によいと感じており、現場でのデジタル技術の活用は今後さらに進んでいくと感じています。経営層を巻き込みつつ、企業全体の価値につなげることさえできれば、日本の製造業には明るい未来が待っていると確信しています。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ビジネスエンジニアリング株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2020年2月5日

ヤマハ発動機 フェロー 平野浩介氏

ヤマハ発動機 フェロー 平野浩介氏

ビジネスエンジニアリング 専務取締役 羽田雅一氏

ビジネスエンジニアリング 専務取締役 羽田雅一氏