定常核融合炉の開発で重要な材料「ベリリウム」の調達などで協業:製造マネジメントニュース

Helical FusionはMiRESSOと、商用の定常核融合炉の開発で重要な装置「ブランケット」の材料候補であるベリリウムの将来的な調達ならびに仕様/設計検討を共同で進める業務提携を開始した。

定常核融合炉の実現を目指すHelical Fusionは2025年4月10日、MiRESSOと、商用の定常核融合炉の開発で重要な装置「ブランケット」の材料候補であるベリリウムの将来的な調達ならびに仕様/設計検討を共同で進める業務提携を開始したと発表した。

今回の業務提携について

今回の提携を通じて、Helical Fusionが有す核融合炉開発の知見とMiRESSOのベリリウムに関するノウハウを融合し、定常核融合炉の実用化に向けたブランケット開発を進めていく。

MiRESSOは、ベリリウムを低コスト/省エネルギーで生産する技術「低温精製技術」を持つ日本のスタートアップ企業だ。従来ベリリウム鉱石の溶解では2000℃の高熱処理が必要だが、低温精製技術では300℃の常圧で溶解することができ、低コスト/省エネルギーでのベリリウム精製を実現している。

現在、ベリリウム製造のパイロットプラント「BETA(Beryllium Testing plant in Aomori)」を青森県八戸市で整備し、2027年度中のベリリウム生産開始を目指している。さらに、原型炉と商用炉の建設が本格的に進む2030年代初頭に、ベリリウム生産年100トン規模の量産プラントを建設する計画を持つ。

定常核融合炉開発の背景

世界の人口は2050年までに約17億人増加すると予測されている。生成AI(人工知能)の普及などを背景に世界で急増する電力需要に対し、既存発電方法のみで応えることは厳しい見通しだ。

定常核融合炉の発電方法は、太陽の輝きと同じ原理を使ったクリーンで安全性の高い発電方法で、海水から採取可能な燃料を用いることから、電力の課題を解決する技術として期待されているという。

定常核融合炉の建設および電力の市場は2050年までに世界で年間5500億ドル規模にまで成長するとの試算もあり、大きな産業になる可能性がある一方、国際的な開発競争も激化している。Helical Fusionは定常核融合炉を2034年までに実現し、世界中で商用化することで、持続可能なエネルギー源の社会実装を目指している。

ブランケット開発の重要性

Helical Fusionは、岐阜県にある核融合の国立専門研究機関である核融合科学研究所などの研究知見を引き継いだ企業で、こういったノウハウを生かし定常核融合炉として「ヘリカル型核融合炉」の開発を進めている。同社はプラズマ研究や炉設計、工学研究成果の観点から、既にヘリカル型核融合炉の実用化に向けたハードルをほとんどクリアしているという。

残された数少ないハードルの1つがブランケット開発だ。ブランケットは核融合反応から電気を作るために「エネルギーを取り出す」「燃料を増やす」「装置全体を守る」役割を担う重要な部品だが、製作の難易度が高く、世界でもまだ実装した装置はない。

ブランケット開発における「ベリリウム」の役割

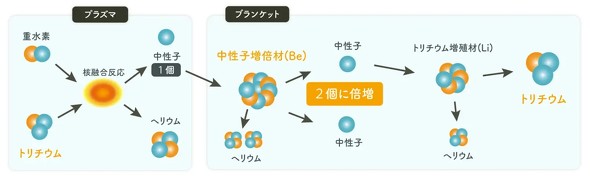

核融合炉は、プラズマ状態の重水素とトリチウム(三重水素)を燃料とした発電システムだが、燃料のトリチウムは天然ではほとんど存在しないため、プラズマの周囲を取り囲むブランケットの中で、トリチウムを自己生産させる必要がある。

ブランケットの素材の中にリチウムを混ぜておくことで、プラズマから飛び出してきた中性子とリチウムが反応し、トリチウムを生産できる。燃料のトリチウムを自己生産させるこのトリチウム増殖の仕組みをいかに効率的に行えるかどうかが、核融合炉実用化における経済性の確保で重要だ。

ブランケットの素材に中性子増倍材であるベリリウムを加えることで、核融合反応で生じた中性子を1個から2個に増倍させ、燃料であるトリチウムを効率的に生産できることから、核融合エネルギー生産自体の効率を高める鍵となる可能性がある。

しかしながら、現状ベリリウムの生産量は非常に少なく、高価であることが課題だ。核融合炉1基に対する必要量は現在の世界の総生産量を上回るという試算もあり、安定確保に向けたイノベーションが必要な状況だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

経済的な核融合発電はどうすれば実現できるか?

経済的な核融合発電はどうすれば実現できるか?

自然科学研究機構・核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の応用知識について解説する本連載。第1回では、経済的な核融合発電を実現するための技術課題について解説します。 核融合炉発電実現に向けた多様なアプローチ 核融合ベンチャーの動向

核融合炉発電実現に向けた多様なアプローチ 核融合ベンチャーの動向

自然科学研究機構・核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第3回では、核融合炉実現に向けたさまざまなアプローチを核融合ベンチャーの動向も含めて解説します。 実際の核融合炉と発電の仕組み

実際の核融合炉と発電の仕組み

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第2回では、核融合炉/発電の基本的な仕組み、核融合炉に使われる主要装置について解説します。 核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第1回では、地上で実現する核融合反応とはどのようなものか、核融合発電の優位性と安全性、実現に必要な物理的条件、どうして核融合発電が必要なのかについて紹介します。 核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

ヘリカル型核融合炉の開発を進める国内ベンチャー企業のHelical Fusionは、オンラインで記者会見を開き、核融合エネルギーの社会実装に向け核融合科学研究所(NIFS)内に「HF共同研究グループ」を同月に設置することでNIFSと合意したと発表した【訂正あり】。 透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

NTTアドバンステクノロジ(NTT-AT)は、inQsとの共同研究開発で、透明発電ガラス(SQPVガラス)の発電性能と品質を向上させることに成功した。 140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

馬渕工業所、東京大学生産技術研究所、宮城県産業技術総合センターは、廃熱を使った有機ランキンサイクル(ORC)発電システムを用いて、優れた発電出力と国内最高レベルの省エネ化を両立した「独立型ORC発電システム(5kW級)」を開発した。 両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

大日本印刷は、両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させる「DNP太陽光発電所用反射シート」の提供を開始すると発表した。