連続で長時間の運転が可能な水素燃料電池発電装置を開発:材料技術

デンヨーと帝人は、帝人が展開するIntelligent Energy Limited製の燃料電池モジュールをデンヨーが用いて3kVA級の水素燃料電池発電装置を開発したと発表した。

デンヨーと帝人は2025年2月17日、帝人が展開するIntelligent Energy Limited(IE)製の燃料電池モジュールをデンヨーが用いて3kVA級の水素燃料電池発電装置を開発したと発表した。同装置への水素の供給に、帝人グループの帝人エンジニアリングが展開する大型可搬式複合材料容器を使用することで、連続で長時間の運転が可能だ。

左から、デンヨーが開発した水素燃料電池発電装置、帝人が展開するIE製の燃料電池モジュール「IE-LIFT804」、帝人エンジニアリングが展開する大型可搬式水素用複合材料容器[クリックで拡大] 出所:帝人

開発品の概要

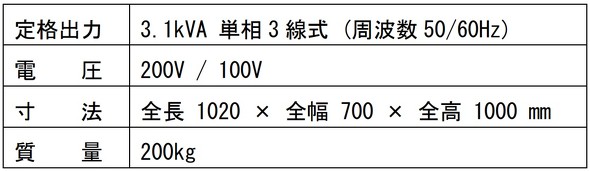

開発品は、IE製の燃料電池モジュール「IE-LIFT 804」を搭載した水素燃料電池発電装置だ。水素燃料電池発電装置に関するデンヨーの技術や知見に、IE製の燃料電池モジュールに関する帝人の運転ノウハウや実証実験で得た知見などを組み合わせて開発された。同装置は、野外イベント会場や工事と災害の現場などで需要が高いとされる3kVAの発電能力を搭載する他、200Vと100Vの電圧でも使える。

開発品に帝人エンジニアリングの大型可搬式水素用複合材料容器「ウルトレッサ」を用いた場合、ボンベ1本で以下の連続運転時間が可能だ。

両社は今後、水素燃料電池発電装置の社会実装に向けて、今後も共同で実証実験を実施するなどの連携を行い、水素エネルギーの早期の普及を目指す。

水素燃料電池発電装置開発の背景

近年、地球温暖化問題の解決に向けた次世代エネルギーとして水素エネルギーの利用が注目されている。そうした中で、デンヨーは、水素燃料電池発電装置に関する技術開発を2019年に開始し、2024年には量産型燃料電池式可搬形発電装置の開発をスタートした。

一方、帝人は、IEが開発した燃料電池モジュールの代理店販売を2021年に開始し、2023年にはIE製の燃料電池モジュールを用いた1kVA級の可搬式小型燃料電池発電装置の開発を行い、水素燃料電池発電装置の有効性/有用性について検証を進めてきた。

また、帝人エンジニアリングは、炭素繊維を用いたウルトレッサを水素ボンベ向けにも展開している。こうした中で、両社の知見やノウハウを組み合わせることにより、水素エネルギーの早期の社会実装に貢献できると考え、可搬式の小型タイプとして大容量である3kVA級の水素燃料電池発電装置の展開に向けた協議を進めてきた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

製鉄プロセス水素還元技術の実証に用いる水素製造設備を受注

製鉄プロセス水素還元技術の実証に用いる水素製造設備を受注

三菱化工機は、日本製鉄から水素還元製鉄実証用の水素製造設備を受注した。日本製鉄は同設備を用いて水素を製造し、CO2の排出を抑制する水素還元技術の確立に向けた実証に取り組む。 アンモニア分解ガスから水素を精製する「膜分離水素精製システム」を開発

アンモニア分解ガスから水素を精製する「膜分離水素精製システム」を開発

日本ガイシと三菱重工業は、水素/アンモニアサプライチェーンの導入と大量輸送の本格化を見据え、アンモニア分解後の水素/窒素混合ガスから膜分離方式によって水素を精製する「膜分離水素精製システム」の共同開発を行うと発表した。 水素製造から発電までを一貫して実証できる施設が本格稼働

水素製造から発電までを一貫して実証できる施設が本格稼働

三菱重工業は高砂製作所で整備を進めてきた「高砂水素パーク」の本格稼働を開始した。水素の製造から発電まで一貫して実証できる施設で、次世代の水素製造技術を順次拡充し、ガスタービン実機を用いた水素混焼、専焼の実証を進める。 燃料電池車に補充する水素は重さで計量、タツノが70MPa対応水素充てん機を披露

燃料電池車に補充する水素は重さで計量、タツノが70MPa対応水素充てん機を披露

「CEATEC JAPAN 2014」のトヨタ自動車ブースでは、2014年度内に発売するセダンタイプの燃料電池車とともに、水素を補充するのに用いる水素充てん機も展示されていた。 水素エンジンハイブリッドシステムを搭載した水素動力車両の試作機が完成

水素エンジンハイブリッドシステムを搭載した水素動力車両の試作機が完成

JR東海は、水素を燃料とする水素動力車両の開発の一環として、水素エンジンハイブリッドシステムの試作機を完成させた。今後は性能評価試験や模擬走行試験を進めていく。