カバー範囲広げるOPC UA、「つなげる」「安全に」「伝える」がさらに進化:OPC UA最新技術解説(6)(2/2 ページ)

OPC UAの最新技術動向について紹介してきた「OPC UA最新技術動向」。今回は、2020年6月にオンラインで開催されたセミナー「OPC Day International 2020」で発表された新技術動向を中心に、ここ1年の技術的なアップデートについて「つなげる」「安全に」「伝える」の3つの視点で紹介する。

「伝える」の広がり

OPC UAにおける「伝える」とは、モデルを定義するルールが仕様として提供されていることを指します。「伝える」に関する新たな取り組みとしては、規定されているモデリングルールを利用して、効率よく正しい情報モデルを設計できるように支援するものが報告されています。

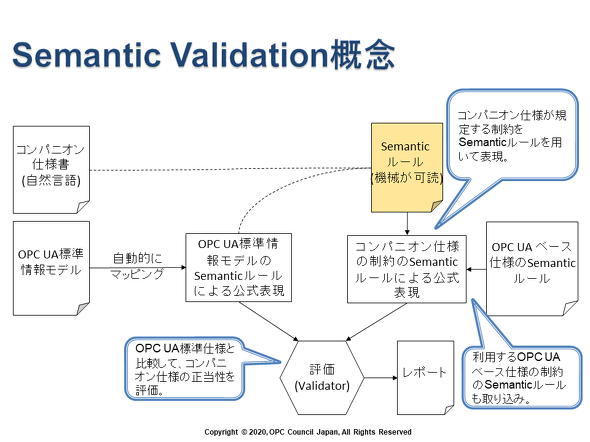

1つは「Semantic Validation」という取り組みです。現状は仕様書という自然言語で記載している情報モデルの仕様を、機械的に解釈できる言語を用いて記述できるようにし、その成果物を評価ツールにかけることで、設計された情報モデルの仕様を、既存のOPC UA情報モデルやそのコンパニオン仕様と比較して評価するという目的を持ちます。

OPC UAでは既にNodeSetという、情報モデルをXMLベースで記述する仕様が存在し、新たな情報モデルを設計するときには対応するNodeSetの提供も求められていますが、このNodeSetの仕様を拡張して、意味情報も追記することを検討しているということです。

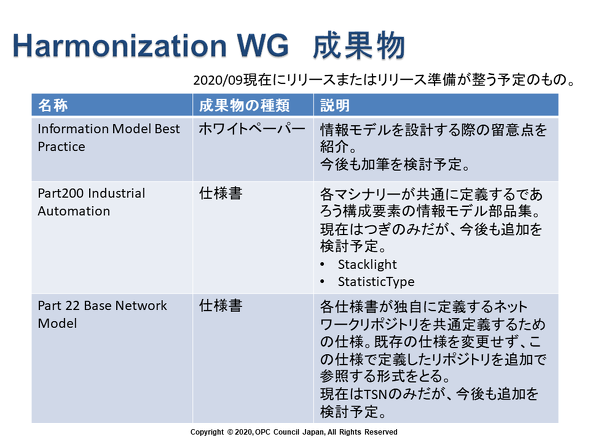

もう1つは「Harmonization WG」という取り組みです。この取り組みの発足の背景は、多くのコンパニオン仕様が作成されている中で、モデルが乱立することを避けるという狙いです。そのために既存のコンパニオン仕様の情報モデルを調査して、共用できるものや上位概念を一般化したモデルを検討し、新たな情報モデルの仕様書や、情報モデルを設計する支援となるホワイトペーパーを作成しています。

最近では既存のコンパニオン仕様だけではなく、必要と思われる対象領域やユースケースの要求を関係者と検討した結果もインプットとしています。図4では、リリースまたはその準備が近い成果物を紹介しますが、これ以外にも多くのサブグループが活動しています。

「活用する」に向けて

今回は主に「つなげる」「安全に」「伝える」に関する基礎技術について、新たに検討が進んでいるトピックを紹介しましたが、このような基盤の上で「活用する」ための情報モデルに関する報告も多くありました。

例えば、デバイスという概念に関する情報モデルを規定している「Device Interface」では、さらに「Secure Device Provisioning(デバイスの安全な供給)」「Parameter Backup/Restore(デバイスパラメータのバックアップとリストア)」「Firmware and Software Update(ファームウェアおよびソフトウェアのアップデート)」という追加のユースケースに対応すべく拡張の活動が進められています。

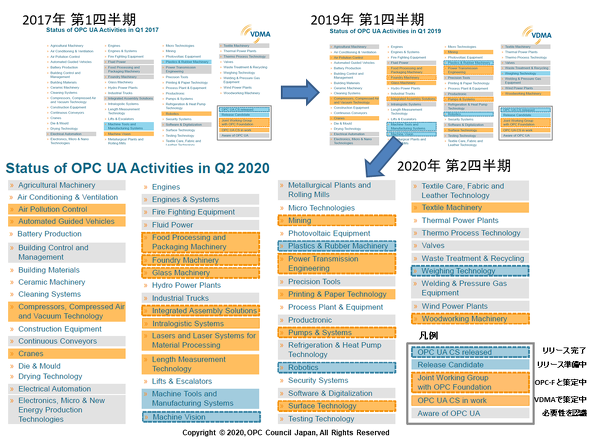

また、フィールドレベルにおいても先に挙げたSafetyの他にMotionなどのユースケースに対応する情報モデルの検討が進んでいます。ドイツの機械工業会の連盟組織であるVDMA(ドイツ機械工業連盟)では、2019年4月の時点で30を超えるコンパニオン仕様の策定活動をしていますが、今回のOPC Day International 2020ではさらにその数を増やしたことを報告しています。

OPC UA仕様に準拠した製品の動作確認作業を支援するためのテストツール「Compliance Test Tool(CTT)」や、認証テスト環境も、そのサポート範囲を広げています。このような動きのもと、日本国内においても、徐々にOPC UAを採用する事例が広がり始めています。日本OPC協議会では2020年12月10〜11日にオンラインイベント「OPC Day Japan 2020」を開催予定ですが、日本でも広がるOPC UAの現状について紹介する予定です。

著者紹介:

日本OPC協議会 技術部会長 藤井稔久(ふじい としひさ)

日本OPC協議会では技術部会長として国内におけるOPCの普及と維持に努める。OPC UAの国際標準化を審議するワーキンググループ(IEC/SC65E/WG8)の国内委員会幹事を務め、その功績により日本電気計測器工業会の国際標準化作業貢献賞を2014年に受賞。現在も国際エキスパートとして規格化に貢献する。

アズビル株式会社では産業オートメーションシステムのソフトウェア開発に従事し、フィールドバス、分散制御システム(DCS)、製造実行システム(MES)、クラウドアプリケーションに携わる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

連携広げるOPC UA、モーションや防爆など現場領域のカバー範囲を拡大

連携広げるOPC UA、モーションや防爆など現場領域のカバー範囲を拡大

OPC UAなどを展開するOPC Foundationは2020年6月22〜25日、オンラインでのグローバルイベント「OPC DAY INTERNATIONAL」を開催。その中で新たにAdvanced Physical Layer(APL)プロジェクトグループへの参加や、ODVAとの協力でOPC UA Motionの開発を進めることなどを発表した。 「OPC UA」とは何か

「OPC UA」とは何か

スマート工場化や産業用IoTなどの流れの中で大きな注目を集めるようになった通信規格が「OPC UA」です。「OPC UA」はなぜ、産業用IoTに最適な通信規格だとされているのでしょうか。本連載では「OPC UA」の最新技術動向についてお伝えする。第1回である今回は、あらためて「OPC UA」の概要と位置付けを紹介する。 「OPC UA」はなぜさまざまな規格の通信をつなげることができるのか

「OPC UA」はなぜさまざまな規格の通信をつなげることができるのか

スマート工場化や産業用IoTなどの流れの中で大きな注目を集めるようになった通信規格が「OPC UA」です。「OPC UA」はなぜ、産業用IoTに最適な通信規格だとされているのでしょうか。本連載では「OPC UA」の最新技術動向についてお伝えします。第2回である今回は、「つなげる」を切り口とし、「OPC UA」の相互接続性とTSN対応について紹介します。 「EUROMAP」で広がるオープン化の波、射出成形機の方向性

「EUROMAP」で広がるオープン化の波、射出成形機の方向性

射出成形機などプラスチックやゴム用加工機などでスマート化に向けて注目されている通信規格が「EUROMAP 77」である。本連載では「EUROMAP」および「EUROMAP 77」「EUROMAP 83」の動向について紹介している。第3回では「EUROMAP」が注目を集める理由となった「オープン化」の意義について考察する。 産業用ロボットの共通インタフェース「OPC UA for Robotics」が目指す世界

産業用ロボットの共通インタフェース「OPC UA for Robotics」が目指す世界

産業機器のインタフェース共通化を目指すOPC UAのコンパニオン仕様の1つに、産業用ロボットを対象とする「OPC UA for Robotics」がある。本連載では「OPC UA for Roboticsとは何か、何ができるのか」について、想定される活用シーンとともに紹介する。第1回の今回はOPC UA for Roboticsが生まれた背景やその目的を解説する。 新生umatiの進む道――工場内のあらゆる機械装置の共通インタフェースへ

新生umatiの進む道――工場内のあらゆる機械装置の共通インタフェースへ

工作機械の共通インタフェースとして注目を集める「umati」について紹介してきた本連載だが、今回はこの「umati」についての大きな変化があったため、その内容について解説したい。 OPC UAアプリケーションはどのように開発すべきか

OPC UAアプリケーションはどのように開発すべきか

スマート工場化や産業用IoTなどが盛り上がる中で大きな注目を集めるようになった通信規格が「OPC UA」です。本連載では「OPC UA」の最新技術動向についてお伝えします。第5回ではOPC UAアプリケーションの開発について解説します。