“ライク”ではない、高復元/高耐久で3Dプリント可能なゴム材料:3Dプリンタニュース

住友ゴム工業は、高い復元性と繰り返しの圧縮に強く、3Dプリントが可能なゴム材料を開発。2026年中の事業化を目指し、3Dプリンタ造形用ゴム材料の研究/開発を継続していく方針だ。

住友ゴム工業は2025年6月19日、高い復元性と繰り返しの圧縮に強く、3Dプリントが可能なゴム材料を、同社の強みである「ゴム/解析技術力」を基に開発したことを発表した。

同社は、長年のタイヤ開発で培ってきたゴムの配合技術や内部構造の分析ノウハウを駆使し、ゴム本来の弾性、復元性、耐久性を備えた3Dプリンタ用ゴム材料の開発に成功した。

従来の3Dプリンタ用ゴムライク材料は、実際のゴムと比べて復元性や耐久性に課題があった。これに対し、今回開発されたゴム材料は、長時間かつ高温下での圧縮負荷に対しても高い復元性を示し、2000万回の繰り返し圧縮試験にも耐える圧縮耐久性を有する。これにより、従来の樹脂系3Dプリンタ材料では難しかった、弾力性や耐衝撃性、柔軟性、滑りにくさといったゴム特有の特性を備えた部品の造形が可能となる。

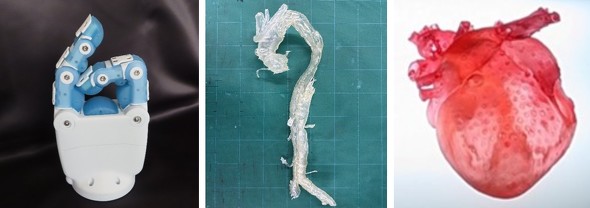

具体的な活用例としては、人の指先のような滑りにくさが求められるロボットハンドの指部分や、人の臓器に近い柔軟性と弾力性を再現する医療訓練用の臓器シミュレーションモデルなどが挙げられる。今後は、ロボット、医療、自動車、スポーツといった多様な分野での活用が期待される。

同社は2026年中の事業化を目指し、今後も3Dプリンタ造形用ゴム材料の研究/開発を継続していく方針である。

なお、今回開発したゴム材料を用いて造形した試作品は、「TCT Japan 2025」に出展され、来場者の高い関心を集めていたという。また、現在開催中の「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の「住友館」内にある「ミライのタネ」コーナーでも展示されている。

このニュースのポイント

Q: 住友ゴム工業が開発した3Dプリント用ゴム材料にはどのような特徴があるのか?

A: 高い復元性と圧縮耐久性を持ち、2000万回の繰り返し圧縮試験にも耐える性能を有する。従来のゴムライク材料よりも、実ゴムに近い弾性や柔軟性、耐衝撃性を実現している。

Q: このゴム材料はどのような用途に活用されるのか?

A: ロボットハンドの指先や医療用臓器モデルなど、人の触感や柔らかさを再現する用途に活用される。将来的にはロボット、医療、自動車、スポーツ分野での展開が期待されている。

Q: この技術はどこで展示・発表されたのか?

A: 「TCT Japan 2025」で初披露され、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の住友館でも展示されている。事業化は2026年を予定している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

最大の成長機会は「量産にあり」 製造業での真の普及を狙う3Dプリンタの巨塔

最大の成長機会は「量産にあり」 製造業での真の普及を狙う3Dプリンタの巨塔

ストラタシス・ジャパンは、米Stratasys CEOのヨアブ・ザイーフ氏の来日にあわせ、東京都内でメディアラウンドテーブルを開催。グローバルにおける3Dプリンタ市場の動向や同社のポジション、そしてサステナビリティに対する取り組みについて、CEOが自ら説明した。 デジファブ技術と伝統工芸が融合 山中塗を施した3Dプリンタ製タンブラー

デジファブ技術と伝統工芸が融合 山中塗を施した3Dプリンタ製タンブラー

金沢エンジニアリングシステムズは、3Dプリンタと山中塗を組み合わせた多層中空構造の漆器タンブラー「IKUE」シリーズの販売を開始した。 フマキラーが3Dプリンタ導入で開発リードタイム短縮と材料コスト削減に成功

フマキラーが3Dプリンタ導入で開発リードタイム短縮と材料コスト削減に成功

Bfullが日本の製造業向けに提供するZRapid製の産業用3Dプリンタ「ZRapid iSLA byBfull」をフマキラーが導入した。導入により、開発時間の短縮と材料コストの削減に成功している。 使用済みPA12を再利用して工業品質パーツを3D造形できるソリューション

使用済みPA12を再利用して工業品質パーツを3D造形できるソリューション

ストラタシス・ジャパンは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」に出展し、使用済みPA12パウダーを同社製3Dプリンタ「Stratasys H350」で再利用可能にするソリューション「SAF ReLife PA12」を訴求していた。 GM、フラグシップEVセダン「CELESTIQ」に130超の3Dプリント部品を採用

GM、フラグシップEVセダン「CELESTIQ」に130超の3Dプリント部品を採用

ゼネラルモーターズ(GM)はフラグシップEVセダン「CELESTIQ」に130点超の3Dプリント部品を採用した。金属AM技術を用いた量産部品や安全部品の実装も進めており、先進的な取り組みが注目される。 リコーが生体適合性を有し、高強度フルカラー造形できる3Dプリント技術を発表

リコーが生体適合性を有し、高強度フルカラー造形できる3Dプリント技術を発表

リコーは、生体適合性を備え、高強度かつフルカラー出力が可能なレジン成形物を、3Dプリンティング技術によって製造する新たな手法を開発した。歯科補綴物やメガネフレームなど意匠性が求められる製品への展開が期待される。