目標地点に誤差5m以内での着陸を目指す、ロケット垂直離着陸実験:宇宙開発

将来宇宙輸送システムは、ロケット垂直離着陸実験「ASCA 1ミッション」を発表した。今回実施する「ASCA 1.0」では、高度0.1km以上まで機体を上昇させ、目標地に誤差5m以内での着陸を目指す。

将来宇宙輸送システムは2025年5月28日、ロケット垂直離着陸実験 「ASCA 1(アスカワン)ミッション」を発表した。また同日、開発面で協業するJFEエンジニアリングとの基本契約調印式を執行し、開発拠点「将来宇宙輸送システム 鶴見ベース」も公開した。

ASCAミッションは、将来宇宙輸送システムが独自に進める日本発の再利用型ロケット開発プロジェクトだ。今回実施するASCA 1.0ミッションは、高度0.1km以上まで機体を上昇させ、目標地に誤差5m以内での着陸を目指す。

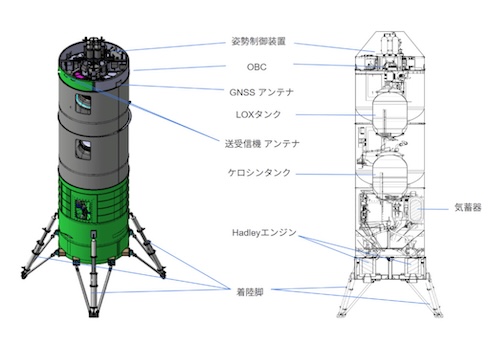

ロケットは、Ursa Major TechnologiesのHadleyエンジンを2基搭載。機体質量の約40%を3Dプリンタで製造する。また「モデル予測制御(MPC:Model Predictive Control)」により、離着陸の誘導時に高精度な制御ができる。自律飛行安全システムも備えており、機体の健全性や飛行経路の異常を検知した際は自律的に安全処置を実施する。

打ち上げ着陸実験は2025年内を予定している。場所は、アメリカのニューメキシコ州にあるスペースポート・アメリカ。日本の民間宇宙スタートアップ企業によるアメリカでのロケット垂直離着陸実験は、初の試みとなる。

今後、2027年上期にはサブオービタル飛行実験の「ASCA 1.1」を、2028年上期には衛星軌道投入実験の「ASCA 1.2」を実施するなど、将来の実用化に向けて段階的に計画を進めていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

将来宇宙輸送システムが工場「大田ベース」を公開、ASCA Hopperは最終試験へ

将来宇宙輸送システムが工場「大田ベース」を公開、ASCA Hopperは最終試験へ

将来宇宙輸送システム(ISC)は、再使用型ロケットの小型離着陸実験機「ASCA Hopper」の製造や組み立てなどを行っている工場「大田ベース」を報道陣に公開した。 再使用型ロケットをアジャイル開発、将来宇宙輸送システムが2028年度に実用化へ

再使用型ロケットをアジャイル開発、将来宇宙輸送システムが2028年度に実用化へ

将来宇宙輸送システムは、再使用型ロケットの実用化に向けた小型離着陸実験機「ASCA Hopper」の開発プロジェクトについて説明した。 金属3Dプリンタで製造した国内最大規模の推進薬タンクの耐圧/気密試験を実施

金属3Dプリンタで製造した国内最大規模の推進薬タンクの耐圧/気密試験を実施

将来宇宙輸送システムらは、金属3Dプリンタで製造した「推進薬タンク」の耐圧、気密試験を実施し、両試験ともに目標を達成した。金属3Dプリンタで製造したタンクとしては、国内最大規模となる。 超小型衛星のフォーメーションフライトで「衛星通信3.0」へ、ISTが事業報告会

超小型衛星のフォーメーションフライトで「衛星通信3.0」へ、ISTが事業報告会

インターステラテクノロジズ(IST)が同社の新たな経営体制や新型ロケット「ZERO」の開発進捗状況、新たな取り組みとなる衛星開発事業などについて説明した。 日本初の民間液体ロケットエンジンは脱炭素、北海道大樹町が民間宇宙産業の中心に

日本初の民間液体ロケットエンジンは脱炭素、北海道大樹町が民間宇宙産業の中心に

インターステラテクノロジズが、人工衛星打ち上げ用ロケット「ZERO」開発のためのサブスケール燃焼器燃焼試験を報道公開。本稿では、開発中のロケットエンジン「COSMOS」の詳細や、試験が行われた北海道大樹町の「北海道スペースポート」の状況などについて説明する。 ISTの次世代ロケットは「DECA」、1段目ロケット再使用で打上コストを10分の1に

ISTの次世代ロケットは「DECA」、1段目ロケット再使用で打上コストを10分の1に

インターステラテクノロジズ(IST)が、同社の事業戦略を説明するとともに、小型衛星を一体運用するコンステレーション用大型ロケット「DECA」の計画に着手したことを発表した。