ニュース

金属3Dプリンタで製造した国内最大規模の推進薬タンクの耐圧/気密試験を実施:3Dプリンタニュース

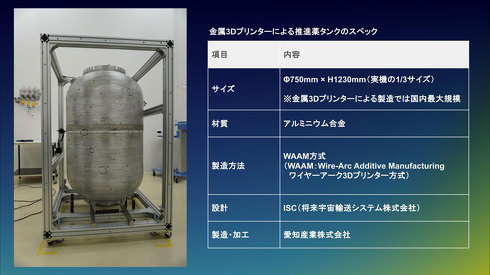

将来宇宙輸送システムらは、金属3Dプリンタで製造した「推進薬タンク」の耐圧、気密試験を実施し、両試験ともに目標を達成した。金属3Dプリンタで製造したタンクとしては、国内最大規模となる。

将来宇宙輸送システム(ISC)は2025年3月24日、WAAM3D、英国クランフィールド大学、愛知産業との協業により、金属3Dプリンタで「推進薬タンク」を製造し、開発開始から1年で耐圧、気密試験を実施したと発表した。

ISCは2024年4月から、FM(Flight Model)推進薬タンクの開発に向けてプロダクト要件の策定や、設計と製造プロセスの検討を進めてきた。同年7月には、3DプリンタやWAAM(Wire-Arc Additive Manufacturing)技術の知見を有する、WAAM3Dやクランフィールド大学、愛知産業と業務提携契約を締結し、金属3Dプリンタで推進薬タンクの製造を開始した。ISCによると、同タンクは金属3Dプリンタで製造したタンクとして国内最大規模となる。

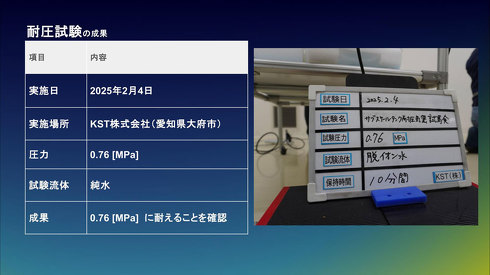

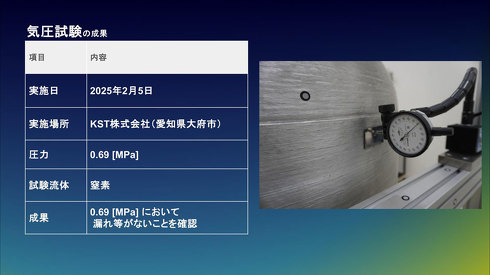

2025年2月4〜5日に実施した同タンクの耐圧試験では、目標の0.76MPaに耐えることが確認できた。また、気密試験では目標の0.69MPaにおいて、漏れなどがないことを確認した。

4者は今後、これらの試験の結果を踏まえつつ、協力して実際のロケット機体で使用する推進薬タンクや機体構造を金属3Dプリンタで製造していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速

コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速

コロナ禍で、あらためてその価値が再認識された3Dプリンティング/アディティブマニュファクチャリング。ニューノーマルの時代に向け、部品調達先や生産拠点の分散化の流れが加速していく中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、その活用に大きな期待が寄せられている。2021年以降その動きはさらに加速し、産業界におけるデジタル製造の発展を後押ししていくとみられる。 3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目

3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目

単なる試作やパーツ製作の範囲を超えたさらなる3Dプリンタ活用のためには、「造形方式」「材料」「構造」の3つの進化が不可欠。これら要素が掛け合わさることで、一体どのようなことが実現可能となるのか。本稿では“材料×構造”の視点から、2020年以降で見えてくるであろう景色を想像してみたい。 いまさら聞けない 3Dプリンタ入門

いまさら聞けない 3Dプリンタ入門

「3Dプリンタ」とは何ですか? と人にたずねられたとき、あなたは正しく説明できますか。本稿では、今話題の3Dプリンタについて、誕生の歴史から、種類や方式、取り巻く環境、将来性などを分かりやすく解説します。 金属3Dプリンタ活用3つのハードルと日本のモノづくりの今後

金属3Dプリンタ活用3つのハードルと日本のモノづくりの今後

金属3Dプリンタ関連の技術開発が急速に進み、海外を中心に製造事例も聞こえてくるようになった今日、その動きに取り残されないよう、従来の考え方や経験にとらわれない仕事をしていくことが、今後はより重要になっていきそうだ。 金属3Dプリンタは量産対応とともに「誰でも使える」を目指す、ソフトウェアも続々

金属3Dプリンタは量産対応とともに「誰でも使える」を目指す、ソフトウェアも続々

東京ビッグサイトで「第29回 設計・製造ソリューション展(DMS2018)」が開催された。その中で金属3Dプリンタは海外を中心に10社以上の製品が並んだ。 足し引き自在で効果は無限大! 金属3Dプリンタと切削加工の複合機投入が本格化

足し引き自在で効果は無限大! 金属3Dプリンタと切削加工の複合機投入が本格化

「第27回日本国際工作機械見本市(JIMTOF 2014)」で大きな見どころの1つとなったのが、工作機械と金属3Dプリンタの複合機だ。金属を「足す」3Dプリンタと金属を「引く」切削加工機が組み合わさることでモノづくり現場にどういう価値をもたらすのだろうか。