NECはDXのシナリオベース提案を強化、早期に売上高1兆円、利益率20%を目指す:製造マネジメントニュース

NECは「BluStellar」を中核とするDX事業の戦略について発表し、経営課題解決からひも付けたシナリオベースでの提案を強化する方針を示した。

NECは2025年5月30日、「BluStellar(ブルーステラ)」を中核とするDX事業の戦略について発表し、従来のテクノロジーやそれらを組み合わせたサービス(オファリング)としての提案だけでなく、顧客企業の経営課題解決からひも付けたシナリオベースでの提案を強化する方針を示した。

NECはDX提案を「BluStellar」としてブランド化

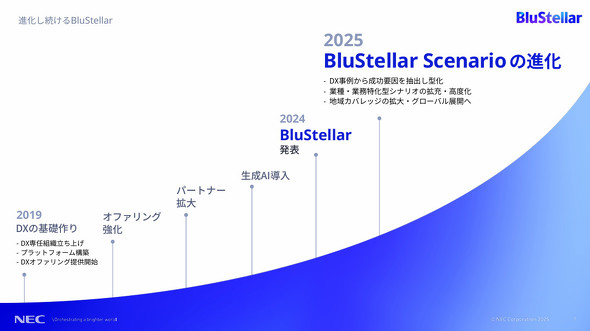

NECでは2019年からDX(デジタルトランスフォーメーション)の専任組織を立ち上げ、プラットフォーム構築やオファリング(テクノロジーを組み合わせてサービスとして提案する形)を用意してきたが、2024年からこれらの一連のDXについての取り組みを「BluStellar(ブルーステラ)」としてブランド化した。

NEC 取締役 代表執行役社長兼CEOの森田隆之氏は「NECは、独自開発した生成AI『cotomi』や生体認証技術など世界トップクラスのAI関連技術を持つ他、セキュリティ技術など優れた先進技術を保有している。一方でDXに関しては、“クライアントゼロ”として自社内でこうした技術を試し、成果につながるノウハウなどを含めて提供できる。こうした取り組みを基にブルーステラは発展している」と述べている。

また、NEC 執行役 Corporate SEVP兼CDOの吉崎敏文氏は「DX関連売上高は成長しているが、それには2024年のブルーステラのブランド化は大きかった。従来はバラバラのオファリングだったが、まとめた1つのブランドとなることで、社員が理解しやすくなり、顧客も理解してもらいやすくなった。そのため、引き合いが増えた」としている。

シナリオベースでのDX提案を強化、約30種類を用意

2025年度はさらにこれらを進化させるため、シナリオベースでの提案を強化する。DXに関するプロダクトやサービス、これらを組み合わせてパッケージ化したオファリングに加え、NECが社内や顧客へのDX導入によって得られた知見を組み合わせ、“型化”して経営課題解決に直結するシナリオとして用意する。

森田氏は「顧客企業にとっては、必要とする価値と実践のアイデアが結びついていないケースがよくあるが、シナリオとしてそれぞれを体系的に示すことで、要望している技術やサービスが必要かどうかを容易に検証できる。意思疎通を円滑に進めるツールとなる」と説明する。一方で吉崎氏は「型化することで、導入に向けた開発のスピードは上がる」と利点について訴えている。

ブルーステラのシナリオは現在約30種類が用意されている。業界共通のものとしては「収益拡大に向けたS&OPプロセス変革による全社意思決定の加速」や「事業成長を支え続けるセキュリティ経営改革」など14種類がある。また、製造業に特化したものとしては「サプライチェーン強靭化による変動対応力強化」や「エンジニアリングチェーンの進化による製品力/開発力強化」「スマートマニュファクチャリングの実現による業務プロセス改革」などがある。

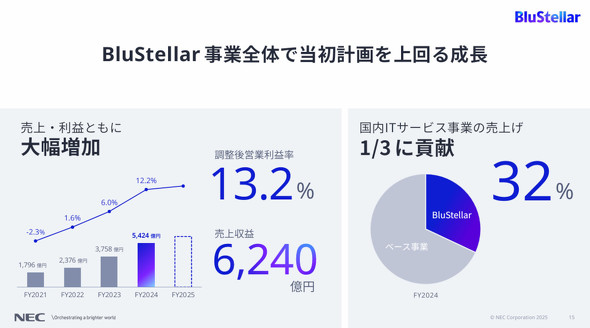

これらの提案を強化することで、ブルーステラ関連売上高の成長を目指す。現在は、約6240億円の関連売上高となっており、利益率は13.2%だという。ただ、将来的には「時期は明示しないが、売上高1兆円、利益率20%を目指す」(吉崎氏)としている。

現在は国内ITサービス事業の売上高の約3分の1程度を占めているというが「全てが型化したものにはならないが、将来的には7割くらいにはなると見ている。現在のブルーステラはまだ3合目くらいで、さらに強化していく」と森田氏は述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

加速するNECの生成AI事業 新部門を立ち上げ「BluStellar」の強化も

加速するNECの生成AI事業 新部門を立ち上げ「BluStellar」の強化も

NECは2024年11月27日、事業戦略や技術を発表する年次イベント「NEC Innovation Day 2024」を開催した。本稿では同社のAI関連の事業戦略などを抜粋して紹介する。 「Obbligato」が生成AI連携でさらに設計を高度化 2025年春から提供開始予定

「Obbligato」が生成AI連携でさらに設計を高度化 2025年春から提供開始予定

NECは「日本ものづくりワールド 2024」で、AIやIoTなどを取り入れた製造、サプライチェーンのDXに関する展示を行っている。 生成AIと組み合わせ最適化AIで脱炭素に向けた施策実施計画を自動立案――NEC

生成AIと組み合わせ最適化AIで脱炭素に向けた施策実施計画を自動立案――NEC

NECは、「第4回 脱炭素経営 EXPO[春]」において、生成AIや組み合わせ最適化AIなどを活用して企業の脱炭素に向けた施策実施計画を提案する「脱炭素シナリオ提案ソリューション」を紹介した。 NECが考える、共同輸配送の「普及」に向けたアプローチ

NECが考える、共同輸配送の「普及」に向けたアプローチ

NECが、業界や業種を超えた共同輸配送プラットフォームの展開や日野自動車が設立したNEXT Logistics Japanとの協業の進展などについて説明した。 技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

大手企業を中心に進む「生成AI」の導入。一方で「技術ありきの改革」に陥らないようにするにはどうすればよいのか。日立製作所の吉田順氏に、同社の生成AI活用の現状と併せて尋ねた。 生産現場が注目する「生成AI×オンプレ」の未来 何が導入障壁になり得るか

生産現場が注目する「生成AI×オンプレ」の未来 何が導入障壁になり得るか

現在、生産現場における生成AI活用では、オンプレミス環境下でのAIモデル運用に注目が集まっている。ただ、クラウド経由で生成AIサービスを利用する場合と異なり、オンプレミス環境ではさまざまな制約条件がある。これらを乗り越え、どのように実装を進めていくべきか。エムニの下野祐太氏に話を聞いた。