生成AIと組み合わせ最適化AIで脱炭素に向けた施策実施計画を自動立案――NEC:脱炭素

NECは、「第4回 脱炭素経営 EXPO[春]」において、生成AIや組み合わせ最適化AIなどを活用して企業の脱炭素に向けた施策実施計画を提案する「脱炭素シナリオ提案ソリューション」を紹介した。

NECは、「第4回 脱炭素経営 EXPO[春]」(2025年2月19〜21日、東京ビッグサイト)において、生成AI(人工知能)や組み合わせ最適化AIなどを活用して企業の脱炭素に向けた施策実施計画を提案する「脱炭素シナリオ提案ソリューション」を紹介した。

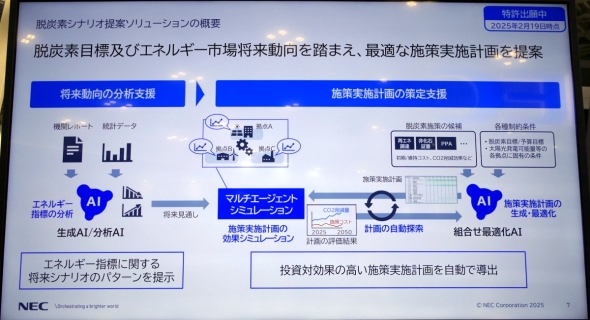

脱炭素シナリオ提案ソリューションは「将来動向の分析支援」と「施策実施計画の策定支援」から構成されている。「将来動向の分析支援」では、さまざまな組織や機関が発表しているレポートや統計データを生成AIに入力して分析し、エネルギー指標に関する将来シナリオのパターンを提示する。

一方、「施策実施計画の策定支援」では、企業の工場など各拠点における脱炭素に向けた施策の実施候補と、脱炭素や予算の目標、各拠点の固有条件といった制約条件から、遺伝子アルゴリズムを用いた組み合わせ最適化AIによって施策実施計画案を策定する。この施策実施計画案について、「将来動向の分析支援」から得た将来シナリオを基礎データとしてマルチエージェントシミュレーションを行い評価結果を得る。そして、評価結果が目標に合致するように組み合わせ最適化AIを使って新たな施策実施計画案を自動生成してから、マルチエージェントシミュレーションによる評価と施策実施計画案の自動生成のサイクルを回し続ける。最終的には、目標とする評価結果を満足する施策実施計画案が得られるという仕組みだ。

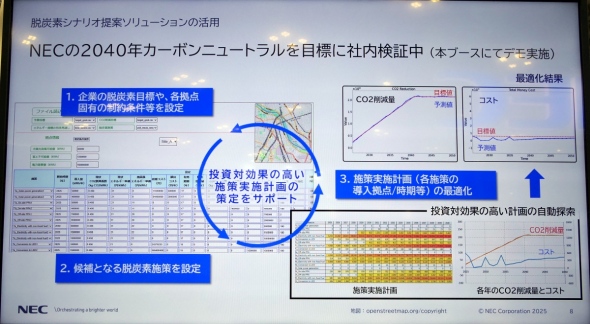

実際に、NECの玉川事業場や府中事業場、相模原事業場、我孫子事業場などの各拠点において2040年にカーボンニュートラルを達成するとともに毎年の投資を一定以下に抑えるという目標の達成に向けた社内検証を行った。その結果、2025年、2030年、2035年とおおむね5年ごとにまとまった投資を行うことで2040年にカーボンニュートラルを達成できる施策実施計画を立案することができた。「脱炭素シナリオ提案ソリューションは現在特許申請中だ。今回の展示会で来場者に紹介するとともに要望などを聞いて、事業化につなげられればと考えている」(NECの説明員)という。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

サステナビリティの「2026年問題」 単なる情報開示の先のSX経営を実現できるか

サステナビリティの「2026年問題」 単なる情報開示の先のSX経営を実現できるか

booost technologiesはサステナビリティの情報開示義務化に伴い国内企業が立ち向かわなければならない課題の解決に向けたプロジェクトを開始すると発表した。 工場でCO2排出量1次情報をなぜ取得すべきなのか 85%以上の削減効果も

工場でCO2排出量1次情報をなぜ取得すべきなのか 85%以上の削減効果も

IVIは「IVI公開シンポジウム2024-Spring-」を開催。本稿では、IVI フェローでブラザー工業 品質・製造センター 製造企画部 グループマネージャーの西村栄昭氏による工場でのカーボンニュートラル1次情報の取得実証を紹介した「ここまで出来た!! ブラザーにおけるCN(カーボンニュートラル)1次データ取得」の内容をお伝えする。 CO2排出量を約40%減らせる高機能バイオ素材で化粧品容器を開発

CO2排出量を約40%減らせる高機能バイオ素材で化粧品容器を開発

化粧品容器メーカーのプラシーズは、NECが研究/開発しNECプラットフォームズが提供する高機能バイオ素材「NeCycle(ニューサイクル)」を用いて環境に優しい化粧品容器の開発に成功したと発表した。 「CO2情報を出せ」に対応、NECが中堅/中小企業向け環境データ管理サービス開始

「CO2情報を出せ」に対応、NECが中堅/中小企業向け環境データ管理サービス開始

NECは、CO2排出量などの環境データを効率的に収集し、管理できるクラウドサービスとして、主に中堅/中小企業向けの「GreenGlobeX Lite」を2023年8月1日に発売すると発表した。 CO2見える化のルールづくりはどこまで進んだか、JEITA担当者が語る現状と課題

CO2見える化のルールづくりはどこまで進んだか、JEITA担当者が語る現状と課題

現在、サプライチェーンのGHG排出量見える化に関するルール作りが国内外の団体で進められている。JEITAもそうした団体の1つだ。「Green x Digitalコンソーシアム」の設置や、その部会である「見える化WG」を通じて議論を深めている。GHG排出量の算定や可視化の枠組み作りに関する議論はどのように進んでいるのか。また今後議論すべき課題は何か。見える化WGの担当者に話を聞いた。