自動車に不可欠なモーターとパワー半導体、東芝の戦略は:車載半導体(5/5 ページ)

車載用半導体にどのように取り組むのか。東芝デバイス&ストレージが説明会を開き、戦略を紹介した。

製品開発力の強化によりパッケージや使用電圧など特性仕様のラインアップを増強する他、前工程での300mmウエハーラインの展開や後工程でのタイ工場の増強や姫路工場の新棟建設により生産能力も倍増させる。前工程の生産能力は3.5倍に、車載用の後工程は2倍に生産能力を増やして需要に対応していく。

ゾーン型アーキテクチャの通信も想定

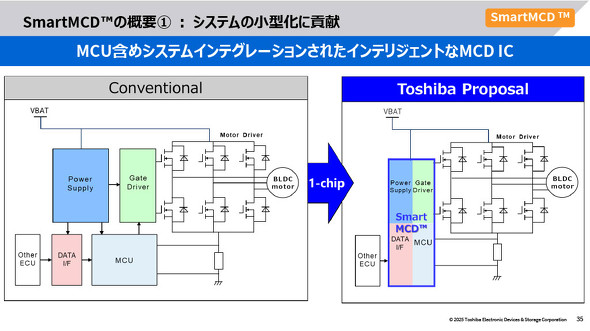

電装部品の増加などにより需要が高まるモーターコントロールドライバでは、ゲートドライバと周辺部品を1チップ化し、実装面積を半減させて小型化を図る。ゲートドライバと電源、パワーサプライ、マイコン、データなどのインタフェースは個別の部品になっていたが、東芝のインテグレーション技術を生かして1チップ化した。

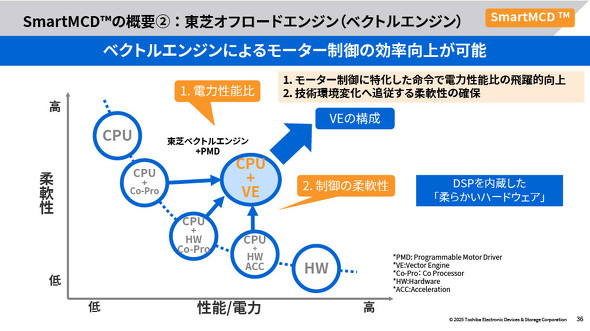

また、東芝独自のベクトル制御用ハードウェアと安価なCPUの組み合わせでさまざまなモーター制御に対応し、高機能化とコスト低減を両立する。モーター制御に特化した命令で電力性能比を向上させる他、技術環境の変化に追従できる柔軟性も確保する。鉄道やエレベーター向けで培ってきた制御を活用して車載用モーターの高性能化にも取り組む。

モーターコントロールドライバ向けのソフトウェア開発環境として、評価ソフトウェアをWeb上で提供している。モーターの初期パラメータを導き出し、評価を始めやすくする。

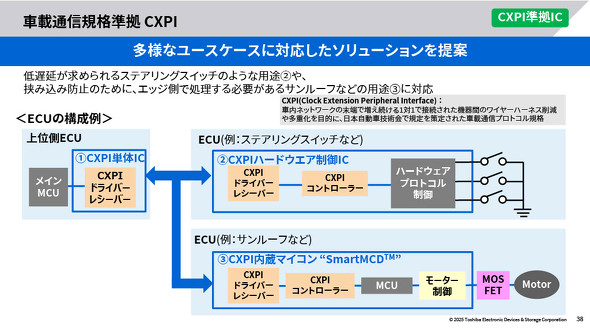

ゾーン型のアーキテクチャでは、車載通信規格であるCXPIによって末端のECUが通信すると見込む。CXPIは、低遅延が求められるステアリングスイッチや、挟み込み防止などをエッジ側で処理する必要のあるサンルーフなどの用途に向く。CXPI単体のICや、コントローラーと組み合わせたハードウェア制御IC、マイコンやモーター制御まで組み合わせたCXPI内蔵マイコンなどをそろえ、高性能で通信まで可能なICとして展開していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ホンダはEVを薄く軽く賢くする、実現に向けた次世代技術を発表

ホンダはEVを薄く軽く賢くする、実現に向けた次世代技術を発表

ホンダは新型EV「0シリーズ」に搭載予定の次世代技術を発表した。 日産が再起に向け新型車と第3世代e-POWERを全世界に展開、3代目リーフはNACS対応

日産が再起に向け新型車と第3世代e-POWERを全世界に展開、3代目リーフはNACS対応

日産自動車は、3代目となる新型「リーフ」をはじめとする新型車やマイナーチェンジ車、第3世代「e-POWER」など2025〜2026年度にかけて投入する予定の新技術を発表した。 マツダはEV専用工場を作らない、投資を抑えながら電動化黎明期に臨む

マツダはEV専用工場を作らない、投資を抑えながら電動化黎明期に臨む

マツダは電動化のマルチソリューションの具現化に向けた「ライトアセット戦略」を発表した。 キャデラック初のEVが日本にも、右ハンドルでCHAdeMOに対応

キャデラック初のEVが日本にも、右ハンドルでCHAdeMOに対応

GMジャパンはキャデラックブランド初のEV「リリック」を日本で発売する。全車右ハンドルで導入する。 初代リーフの部品が風力発電に、ジヤトコが2025年度の採用目指す

初代リーフの部品が風力発電に、ジヤトコが2025年度の採用目指す

ジヤトコとゼファーは「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」において、EVの駆動用モーターとインバーターを再利用した風力発電の取り組みを発表した。 大解剖! スターターモーターの仕組み

大解剖! スターターモーターの仕組み

自動車のエンジンが動作する状態まで回転数を高めるのに必要な電装部品がスターターモーターである。今回は、スターターモーターの基本的な動作の仕組みについて詳しく解説しよう。 シートベルトはドライバーに何とか着用してもらうために進化した

シートベルトはドライバーに何とか着用してもらうために進化した

自動車の安全システムとして長い歴史を持っているのがシートベルトだ。現在は、装着するのが当たり前になっているが、ここまで来るのにさまざまないきさつやシステムの進化があった。また、衝突事故時に乗員を座席に固定するプリテンショナーをはじめ、今でも進化を続けているシステムでもある。