幼児期に歯磨き習慣が少ないと機能性便秘になりやすい傾向を確認:医療技術ニュース

東北大学は、子どもの健康と環境に関する全国調査のデータを利用した研究において、習慣的な歯磨き回数が少ないほど幼児期に機能性便秘になるリスクが高まることを確認した。

東北大学は2025年3月7日、子どもの健康と環境に関する全国調査のデータを利用した研究において、習慣的な歯磨き回数と幼児期の機能性便秘に関連性があることを確認したと発表した。

同研究では、環境庁が実施している子どもの健康と環境に関する大規模調査「エコチル調査」の対象のうち、8万3660組の母子を対象とした。3歳と4歳時それぞれの機能性便秘と、2歳と4歳時の毎日の歯磨き回数について解析した。調査時の質問には、母親の出産年齢や回数、喫煙歴、子どもの性別、食事回数などが含まれており、これらを機能性便秘の罹患に関連する項目として調整に用いた。

解析の結果、3歳時で12.1%、4歳時で10.5%が機能性便秘であり、3歳と4歳の両方で機能性便秘の子どもは4.4%だった。

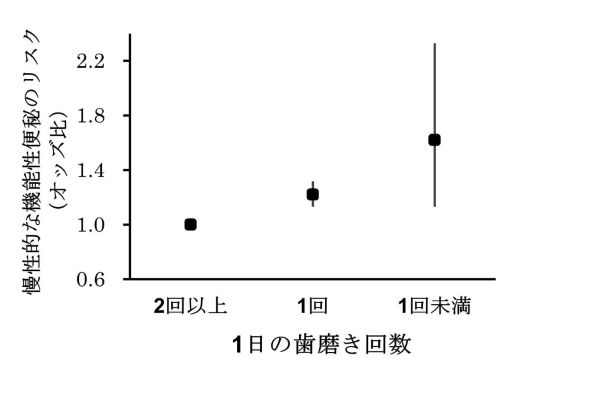

機能性便秘の罹患率は、日常的な歯磨き回数が減るとともに上昇した。2歳時の歯磨き習慣が「1日2回以上」の適切な回数の群と比べて、「1日1回」の群は、慢性的な機能性便秘のリスク(調整オッズ比)が1.12、歯磨きを毎日はしていない「1日1回未満」の群では1.46だった。この傾向は4歳時の機能性便秘においても同様だった。

また、3歳と4歳の両方で機能性便秘だった慢性的機能便秘では、2歳時の歯磨きが「1日1回」の群で調整オッズ比1.22、「1日1回未満」の群で同1.62だった。

今回の研究により、習慣的な歯磨き回数が少ないほど機能性便秘になるリスクが高まることが示された。

なお、エコチル調査は、機能性便秘の治療歴やトイレトレーニングなど家庭の育児環境、食習慣などについての情報が不足している。そのため、これらを考慮したさらなる研究が必要と考えられる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

涙の通り道にある免疫組織がアレルギー悪化に関与していることを発見

涙の通り道にある免疫組織がアレルギー悪化に関与していることを発見

慶應義塾大学は、涙の通り道に存在するM細胞が、アレルギー性結膜炎の悪化に関与することを発見した。M細胞の機能を調整することで、アレルギーの発症を抑制できる可能性が示された。 歯磨きは「手」ではなく「ロボット」で――歯ブラシ革命に挑むGenics

歯磨きは「手」ではなく「ロボット」で――歯ブラシ革命に挑むGenics

全自動口腔ケアロボット「g.eN」を手掛ける早稲田大学発スタートアップのGenics。従来の歯ブラシとは一線を画す革新的な製品の特長や開発の舞台裏、今後の展望などについて、創業者の栄田源氏に話を聞いた。 眼科専門医レベルの緑内障診断AIを開発

眼科専門医レベルの緑内障診断AIを開発

東北大学は、AIを活用して、眼科専門医の診断過程を模した高精度な緑内障スクリーニング(AI-GS)ネットワークを開発した。初期緑内障の検出性能に優れるほか、判定結果が数値で示されるため、読影医がAIの診断根拠を容易に理解できる。 細胞医療製品製造プラットフォームを開発、提供する新会社設立へ

細胞医療製品製造プラットフォームを開発、提供する新会社設立へ

アステラス製薬と安川電機は、汎用ヒト型ロボット「まほろ」を活用した、細胞医療製品の製造プラットフォームを開発、提供する新会社設立に関する契約を締結した。 ナノイーの照射でアルコールや加熱に耐性のあるエンドトキシンを不活化

ナノイーの照射でアルコールや加熱に耐性のあるエンドトキシンを不活化

パナソニックは、エンドトキシンに対するナノイー技術の不活化効果を実証した。ナノイーの照射により、アレルギー様症状の悪化要因の1つとされるエンドトキシンへの不活化効果を確認した。 脳への微弱な電気刺激が記憶力を活性化する

脳への微弱な電気刺激が記憶力を活性化する

新潟医療福祉大学は、脳への微弱な電気刺激が記憶力の活性化に寄与する可能性があることを発見した。認知症リハビリテーションや治療法開発への応用が期待される。