ニュース

常温簡単にプルトニウムから半永久電源の熱源を分離回収:研究開発の最前線

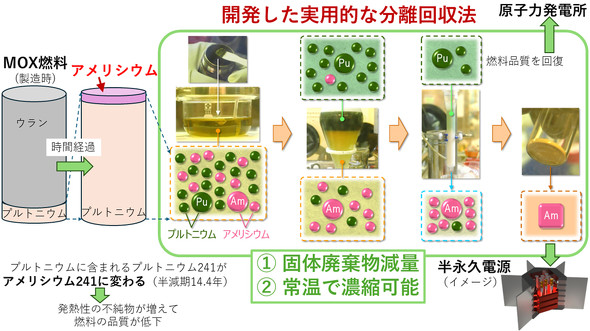

日本原子力研究開発機構は、プルトニウムからアメリシウムを分離回収する新しい手法を開発した。アメリシウム241は、長期間にわたって安定した電力を供給できる半永久電源の熱源として注目されている。

日本原子力研究開発機構は2025年3月18日、プルトニウムからアメリシウムを分離回収する新しい手法を開発したと発表した。常温下かつ簡便なプロセスで固体のアメリシウムを回収できる。

MOX燃料や使用済み燃料中に含まれるプルトニウム241は、β崩壊により1年間に約5%がアメリシウム241に変化する。半減期が432.2年のアメリシウム241は、長期間にわたって安定した電力を供給できる半永久電源の熱源として注目されている。

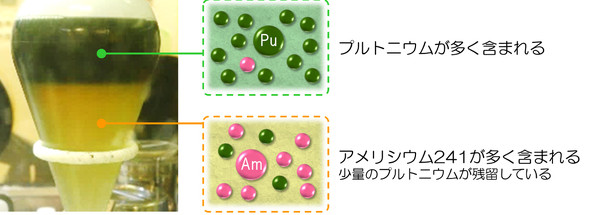

今回の研究では、汎用的な実験器具を用いた溶媒抽出法と精製法により、28gのプルトニウム241から0.43gのアメリシウム241の回収に成功した。具体的には、まず、溶媒抽出法により抽出剤を使用して、長期保管されたプルトニウムからアメリシウム241を分離した。

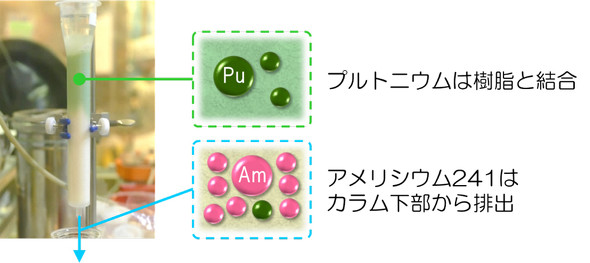

次に、抽出クロマト法によりプルトニウムと選択的に結合する樹脂を充填して、残ったプルトニウムを除去。さらにアメリシウムと選択的に結合する樹脂で濃縮した後、沈殿剤を用いて固体のアメリシウム241を取り出した。

抽出剤は気体に分解できるため、焼却処分して固体廃棄物の発生を抑制できる。また、アメリシウムのみならず、ストロンチウムといった有価元素の分離回収にも応用可能な手法だ。MOX燃料から不純物となるアメリシウムを取り除くことで、MOX燃料の品質も回復できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

経済的な核融合発電はどうすれば実現できるか?

経済的な核融合発電はどうすれば実現できるか?

自然科学研究機構・核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の応用知識について解説する本連載。第1回では、経済的な核融合発電を実現するための技術課題について解説します。 核融合炉発電実現に向けた多様なアプローチ 核融合ベンチャーの動向

核融合炉発電実現に向けた多様なアプローチ 核融合ベンチャーの動向

自然科学研究機構・核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第3回では、核融合炉実現に向けたさまざまなアプローチを核融合ベンチャーの動向も含めて解説します。 実際の核融合炉と発電の仕組み

実際の核融合炉と発電の仕組み

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第2回では、核融合炉/発電の基本的な仕組み、核融合炉に使われる主要装置について解説します。 核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第1回では、地上で実現する核融合反応とはどのようなものか、核融合発電の優位性と安全性、実現に必要な物理的条件、どうして核融合発電が必要なのかについて紹介します。 核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

ヘリカル型核融合炉の開発を進める国内ベンチャー企業のHelical Fusionは、オンラインで記者会見を開き、核融合エネルギーの社会実装に向け核融合科学研究所(NIFS)内に「HF共同研究グループ」を同月に設置することでNIFSと合意したと発表した【訂正あり】。 透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

NTTアドバンステクノロジ(NTT-AT)は、inQsとの共同研究開発で、透明発電ガラス(SQPVガラス)の発電性能と品質を向上させることに成功した。 140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

馬渕工業所、東京大学生産技術研究所、宮城県産業技術総合センターは、廃熱を使った有機ランキンサイクル(ORC)発電システムを用いて、優れた発電出力と国内最高レベルの省エネ化を両立した「独立型ORC発電システム(5kW級)」を開発した。 両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

大日本印刷は、両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させる「DNP太陽光発電所用反射シート」の提供を開始すると発表した。