数分で熱硬化するハイブリッドガラスを開発 熱や光に強く封止材などで使える:材料技術

石塚硝子は「新機能性材料展2025」で「有機無機ハイブリッドガラス」「短時間硬化ハイブリッドガラス」「放熱シート用ハイブリッド材」「ハードコート剤」を披露した。

石塚硝子は「新機能性材料展2025」(2025年1月29〜31日、東京ビッグサイト)に出展し、既に販売している「有機無機ハイブリッドガラス」に加えて、開発品として「短時間硬化ハイブリッドガラス」「放熱シート用ハイブリッド材」「ハードコート剤」を披露した。

ポットライフは24時間でLIM成形に対応

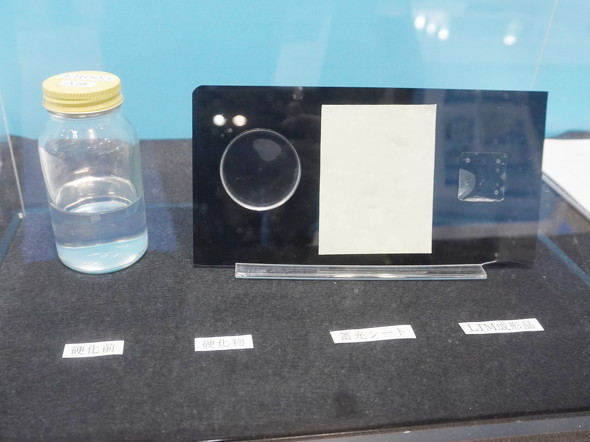

有機無機ハイブリッドガラスは、通常時は透明な液体で100〜200℃で熱するとゴム状になり、ガラスの透明性、有機材料の柔軟性、無機材料の耐久性を持つ加熱硬化型の材料だ。同材料は220℃の温度で2000時間の耐熱試験を行っても高い光透過を保った他、赤外線、可視光線、紫外線に対して高い透過率を持つ。初期弾性率は0.4MPaで、伸長率は300%だ。用途としては、UV-LED封止材や量子ドット(QD)封止材、透明耐熱接着剤、レンズ、ウェアラブルデバイス、フレキシブルセンサーの材料などを想定している。

石塚硝子の担当者は「封止材などで利用されているシリコン樹脂だと熱や光の負荷がかかると変色したり劣化したりする。一方、有機無機ハイブリッドガラスは熱や光の負荷で変色や劣化をしにくい。そのため、熱や光の負荷がかかる部分に使える。ただ、有機無機ハイブリッドガラスは熱硬化するまでに時間がかかっていた。そこで、数分で熱硬化する短時間硬化ハイブリッドガラスを開発した」と話す。

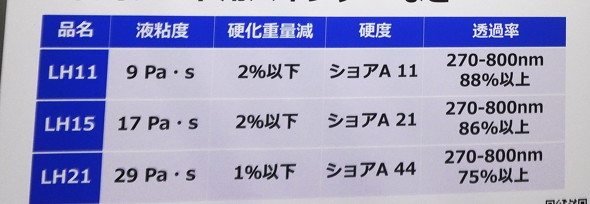

短時間硬化ハイブリッドガラスは、シリコンを含む2種類の液体を金型内に注入し、化学反応により固化させさまざまな形状のシリコン製品を製造するLIM成形に応じる。耐光性や耐熱性、柔軟性にも優れる。紫外線領域でも高い透過性を有す。さらに、塗料や接着剤との混合後の作業が可能な時間「ポットライフ」は24時間だ。同ガラスは、液粘度や硬化重量減、硬度、透過率が異なる3タイプ「LH11」「LH15」「LH21」を用意している。

用途としては、導光部材、透明接着剤、封止材、絶縁シート用バインダー、熱伝導シート用バインダーなどを想定している。

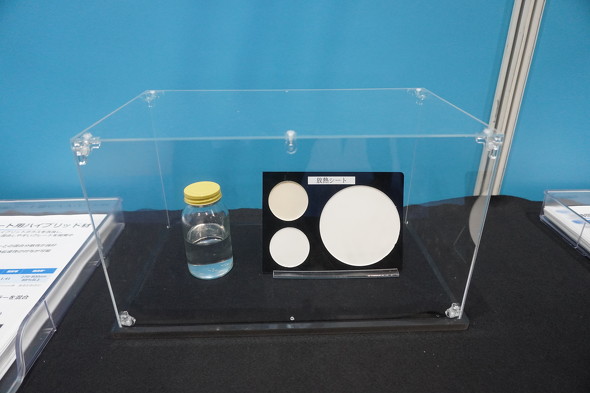

放熱シート用ハイブリッド材は、有機無機ハイブリッドガラスと熱伝導フィラーを組み合わせた材料で、さまざまな熱伝導性フィラーとの混合分散性が良好だ。柔軟性を保持しながら、熱伝導性の付与も可能で、粘着性の搭載にも応じている。

ハードコート剤は、有機無機ハイブリッドガラスを応用した製品で、硬度が高く、耐擦傷性能にも優れ、カスタマイズも可能だ。用途としては、PETフィルムやポリメタクリル酸メチル(PMMA)とポリカーボネート樹脂の成型品、セラミックスなどの各種基材の傷防止や艶出しを想定している。石塚硝子の担当者は「鉛筆硬度でBくらいのPMMAにこのハードコート剤を塗布することで9Hの硬度にできる」と語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

パナソニックHDがペロブスカイト太陽電池で発電するガラスを開発、透過度を調整可能

パナソニックHDがペロブスカイト太陽電池で発電するガラスを開発、透過度を調整可能

パナソニック ホールディングスは、開発中の「ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池」の概要について発表した。 透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

NTTアドバンステクノロジ(NTT-AT)は、inQsとの共同研究開発で、透明発電ガラス(SQPVガラス)の発電性能と品質を向上させることに成功した。 日本電気硝子が厚さ200μm以下の超薄板ガラスを開発、高耐熱性のITO形成にも対応

日本電気硝子が厚さ200μm以下の超薄板ガラスを開発、高耐熱性のITO形成にも対応

日本電気硝子は「nano tech 2024 第23回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展し、開発した超薄板ガラス「G-Leaf」や超薄板ガラスと樹脂積層体を組み合わせた「Lamion[フレキシブル]」、紫外線遮蔽超薄板ガラス、化学強化専用超薄板ガラス「Dinorex UTG」を披露した。 CO2レーザー加工に対応するガラスコア基板の開発に着手

CO2レーザー加工に対応するガラスコア基板の開発に着手

日本電気硝子は、汎用性が高いCO2レーザーで穴あけ加工ができる新型ガラスコア基板の開発に着手した。 インテルがガラス基板で半導体進化の限界を打ち破る、2020年代後半に量産適用

インテルがガラス基板で半導体進化の限界を打ち破る、2020年代後半に量産適用

インテルは、複数のチップレットを搭載する大規模半導体パッケージの進化に貢献するガラス基板技術の開発を進めるとともに、10億米ドル以上を投資して研究開発ラインを構築したことを明らかにした。