自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか:コックピット/車載情報機器(2/2 ページ)

Qt Groupとデジタルハリウッド大学大学院は、「自動運転・無人運転時代における次世代ユーザー体験の実現に向けて ソフトウェアデファインド・ビークル時代のソフトウェア開発と人材育成の新たな展開〜」と題した合同パネルディスカッションを開催した。

UIで差別化するには映像やソフトウェアの人材が必要

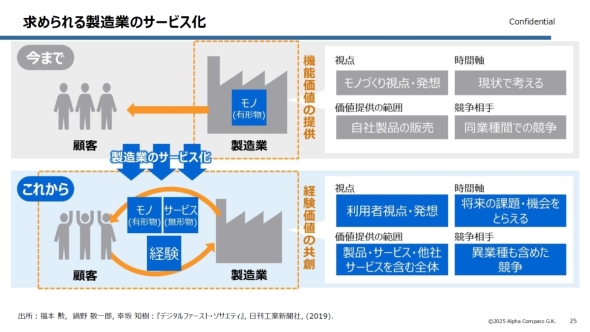

福本氏は「製造業のサービス化」の観点から、自動運転車を提供していく上で、自動車メーカーが利用者の視点や発想をどのように取り入れるべきか、サービスを提供するためのエコシステムを構築するには何が必要かについて聞いた。

橋本氏は「フェラーリのデザインなどで知られる奥山清行氏から、米国の大学では地方における移動について考えるトランスポーテーション学部の話を聞いたことがある。そこでは、自動運転/無人運転では情報表示の在り方が重要になると想定しており、そのためにUIやUX(ユーザー体験)の役割も重視しているという」と語る。

つまり、海外では大学教育の段階から移動手段の開発にUI/UXが組み込まれているわけだが、日本ではまだそこまでは進展していない。橋本氏は「ここ数年で、日本の自動車業界から、デジタルハリウッド大学大学院の学生のような映像技術を専門とする人材に対するニーズが出始めている。デジタルハリウッド大学大学院としても、自動車業界のUI開発で広く利用されているQtに習熟した人材を輩出できるようにしていきたい」と意気込む。

映像に造詣の深い人材だけでなく、SDVの開発を進める上で必要なのがソフトウェア人材も自動車業界ではずっと不足している状況にある。「幅広い自動車エンジニアがソフトウェア開発に携われるようにするには、ノーコード/ローコードの開発環境が必要になる。Qtでも対応を進めてきた」(小山田氏)。実際に、PhotoshopやFigmaなどのツールで作成したUIのデザインを、ワンクリックでQtにインポートしコード化する機能を搭載している。開発プロセス全体で見ても、テストプロセスの自動化に役立つツールも提供している他、2025年1月にはUIプログラムのコーディングを効率化するAIアシスタント機能の投入を発表している。

小山田氏は「Qt Groupでは、グローバルの教育プログラムとして『Qt Academy』を展開している。この取り組みの一環として、日本ではデジタルハリウッド大学大学院でトレーニングを行っている。自動車業界から求められる人材育成に貢献できるのではないか」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Qtの最新版「Qt 6.8」がリリース、長期サポートの期間を3年から5年に延長

Qtの最新版「Qt 6.8」がリリース、長期サポートの期間を3年から5年に延長

Qt GroupがUI開発フレームワーク「Qt」の最新バージョン「Qt 6.8」を発表。今回のバージョンアップのハイライトについて、来日した同社 製品担当シニアバイスプレジデントのユハペッカ・ニエミ氏に聞いた。 多画面化が進む自動車コックピット、Qt GroupがHMI開発の効率化を提案

多画面化が進む自動車コックピット、Qt GroupがHMI開発の効率化を提案

Qt Groupは、「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」において、大型ディスプレイの採用が進む自動車コックピットの各画面を同社のUI開発プラットフォーム「Qt」で開発/管理できることを紹介した。 Qtとクアルコムが協業、IoTデバイス向けGUI開発とソフトウェア品質保証を効率化

Qtとクアルコムが協業、IoTデバイス向けGUI開発とソフトウェア品質保証を効率化

Qt Groupは、Qualcomm Technologies(クアルコム)と協業し、産業用IoTデバイス向けのGUIの開発とソフトウェア品質保証を効率化する。ソフトウェアベンダーは、UIソリューションの開発とテスト作業の効率化が可能となる。 Qtが静的解析とアーキテクチャ解析をスイートで提供、ソフトウェアテストを強化

Qtが静的解析とアーキテクチャ解析をスイートで提供、ソフトウェアテストを強化

Qt Groupは、「第27回 組込み/エッジ コンピューティング展(ESEC)【春】」において、静的解析/アーキテクチャ検証ツール「Axivion Suite」を紹介した。 自動GUIテストもカバーするQt、買収したfroglogicの「Squish」を披露

自動GUIテストもカバーするQt、買収したfroglogicの「Squish」を披露

The Qt Companyは、「第6回スマート工場EXPO」において、自動GUIテストツールの「Squish」を披露した。 MCU向けのQtがμITRON4.0に対応、最新のバージョン1.3もリリース

MCU向けのQtがμITRON4.0に対応、最新のバージョン1.3もリリース

The Qt Companyは、マイコン(MCU)上で動作するユーザーインタフェース(UI)を開発するためのグラフィックスツールキット「Qt for MCUs」が、日本の製造業で広く利用されているリアルタイムOSカーネル仕様「μITRON4.0」に対応したと発表した。