EVユーザーは充電頻度が高く充電スタンド不足に不満:電動化

ゼンリンは、電気自動車ユーザー400人にEVの利用状況およびニーズの調査を実施した。EVユーザーは、充電の頻度が高く、充電スタンドの少なさに不満を持っていることが明らかになった。

ゼンリンは2025年1月15日、電気自動車(EV)のユーザー400人にEVの利用状況およびニーズ調査の結果を発表した。調査対象は、BEVおよびPHEVの運転経験および自宅外での充電経験がある人。インターネット上の調査で、期間は2024年9月6〜10日。同調査結果では、EVユーザーの充電頻度が高い一方で、充電スタンドの少なさに不満を持っていることが明らかになった。

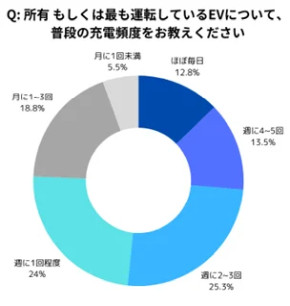

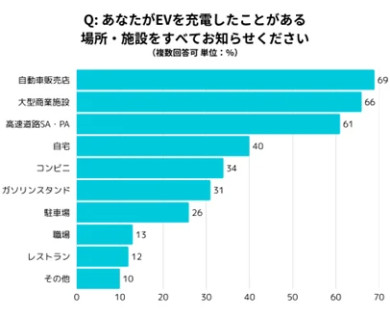

充電頻度に関しては、週2〜3回程度が最多で25.3%を占める結果となった。全体の75.3%が、少なくとも週に1回以上充電すると回答した。EVは、ガソリン車と違い自宅での充電も可能だが、自宅での充電経験があるユーザーは全体の約40%にとどまり、多くのユーザーは自動車販売店や大型商業施設など、目的地や目的地までのルート上にあるEV充電スタンドを使っていることが分かった。

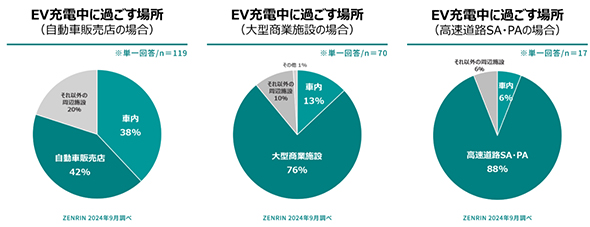

また自動車販売店でEVを充電している間は、約4割のユーザーが車内で過ごしていると回答。商業施設やサービスエリアなどで充電している場合は、施設内を利用するユーザーが約8割に上った。その結果についてゼンリンは「新たなビジネスの可能性が見えてきた」とコメントしている。

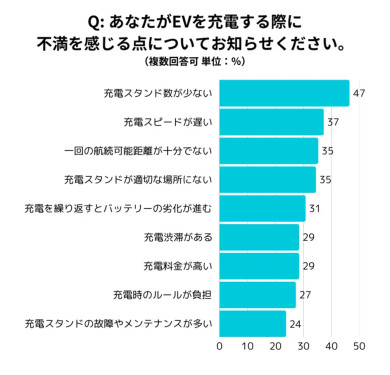

ガソリン車と比較して、電欠への懸念から充電頻度が多くなる中で、ユーザーが最も不満に感じている点は充電スタンド数が少ないことだ。加えて、適した場所に充電スタンドがないという回答も多く、適切な場所に適切な数のEV充電スタンドを設置することが、EVユーザーの利便性改善、EV普及への寄与につながると考えられるとゼンリンはコメントしている。

EV充電スタンドに関して必要だと思うコンテンツは、利用可能時間や満空情報などの、今から充電スタンドに行ったときの利用可否を明らかにするリアルタイムなコンテンツが上位となった。

ガソリンスタンドのように簡単に充電できる環境が整備されていないことについて、EV充電スタンドを探すための運転が必要となる点や充電待ち(充電渋滞)が起こる点は、EVの利便性改善に向けた大きな課題となっており、これらを解決するためにも、リアルタイム情報が分かるコンテンツの充実化は必須であると考えられる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

EVカーナビでホンダの軽商用EVとの連携機能を提供開始

EVカーナビでホンダの軽商用EVとの連携機能を提供開始

ナビタイムジャパンは、EV専用カーナビアプリ「EVカーナビby NAVITIME」でホンダの軽商用EVとの連携機能を提供開始する。バッテリー残量を考慮したルート検索などが可能となる。 川越市の全道路の1.6%に走行中無線給電システムがあればEVの無限走行が可能に

川越市の全道路の1.6%に走行中無線給電システムがあればEVの無限走行が可能に

東京大学生産技術研究所がEVの「無限走行」を可能にする走行中ワイヤレス給電システム(DWPT)の最適配置に関する数理最適化とシミュレーションの結果を発表。埼玉県川越市を題材とした場合、全道路の約1.6%にDWPTを敷設することで市内の全車両(EV)が無限に走行し続けられるという結果が得られたという。 電動車の購入意向を調査、25カ国1万6000人の消費者が回答

電動車の購入意向を調査、25カ国1万6000人の消費者が回答

アーサー・ディ・リトル・ジャパンは自動車分野のメディアラウンドテーブルを開き、消費者調査「自動車モビリティの未来」の最新版について説明した。 電気自動車の中古車での購入意欲は低い、バッテリーの消耗が不安

電気自動車の中古車での購入意欲は低い、バッテリーの消耗が不安

ネクステージは、国内の20歳〜59歳男女計1101人を対象に電気自動車の中古車購入に関する意識調査を実施した。電気自動車の中古車での購入意欲は低く、バッテリーの消耗が不安という結果となった。 EV/PHEV急速充電器の全国保守体制を強化

EV/PHEV急速充電器の全国保守体制を強化

OKIクロステックは、約100人のカスタマーエンジニアへの技術教育や試験用設備を充実化し、EV/PHEVの急速充電器の全国保守体制を強化する。EVやPHEVの普及、カーボンニュートラル推進に貢献する。 EV移行期を乗り切る次世代HEV、ホンダはエンジンや車台を新規開発

EV移行期を乗り切る次世代HEV、ホンダはエンジンや車台を新規開発

ホンダは次世代のHEV技術を発表した。