ニュース

温度差の二乗に比例する非線形熱電効果の実証に成功:研究開発の最前線

東京大学は、温度差の二乗に比例する非線形熱電効果の実証に成功した。物質中の空間的、時間的なミクロスケールの温度変動(温度揺らぎ)を発電に利用する環境発電素子の動作原理として注目される。

東京大学は2024年8月27日、温度差の二乗に比例する非線形熱電効果の実証に成功したと発表した。同効果は温度揺らぎを活用できる現象のため、今後、温度揺らぎを用いたセンサーや環境発電素子の動作原理となることが期待される。

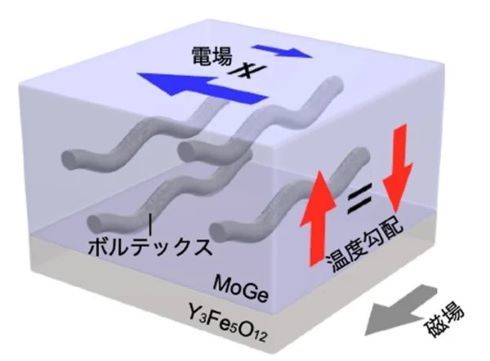

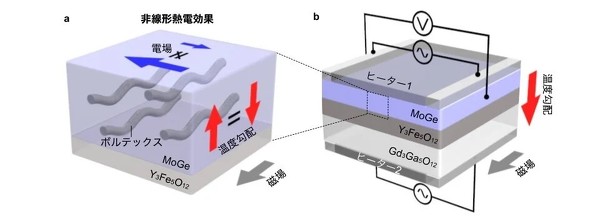

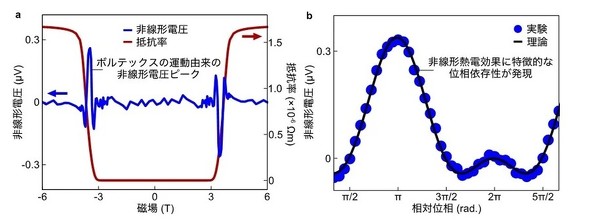

研究では、磁性体Y3Fe5O12上に第二種超伝導体モリブデンゲルマニウム(MoGe)の薄膜を作製し、2つのヒーターで試料の面直方向に温度勾配を与え、ボルテックスと呼ばれる磁気欠陥に起因するMoGe面内方向の電圧を測定した。その結果、ボルテックスの運動が非線形になる特定の磁場領域で、入力温度勾配の二乗に比例する非線形電圧ピークを観測。観測した電圧の温度勾配相対位相依存性が、理論的に予想される位相依存性と同じ特徴を示すことが明らかとなった。

温度勾配に比例して変化する線形な熱電効果に対し、温度勾配の二乗に比例する非線形な熱電効果は、温度勾配が反転しても電圧符号が反転しない。物質中の空間的、時間的なミクロスケールの温度変動(温度揺らぎ)を発電に利用する環境発電素子の動作原理として注目される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体基板にレーザー加工のみで極微細の穴を開ける技術を開発

半導体基板にレーザー加工のみで極微細の穴を開ける技術を開発

東京大学らは、パッケージ基板に極微細の穴を開ける加工技術を共同開発した。ガラス基板上の絶縁層に、レーザー加工のみで直径3μmの穴を作成できる。 次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

東北大学は、東京大学、メニコンと共同で、2024年4月より「次世代コンタクトレンズ及びコンタクトレンズの流通・製造に関する基盤技術構築」に向けた研究を開始する。 スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

東京大学は、日本ペイント・インダストリアルコーティングスとの共同研究により、スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法の開発に成功した。実用的な塗材開発の高速化に役立つことが期待される。 電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発

電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発

東京大学は、電気絶縁性と金属並みの熱伝導率を兼ね備えたゴムシートを開発した。パルス交流電界を用いて、窒化ホウ素フィラーを厚み方向に配向すること成功した。 レアメタル資源探査システムにより水深1700mの磁気データ取得に成功

レアメタル資源探査システムにより水深1700mの磁気データ取得に成功

東京大学生産技術研究所とワールドスキャンプロジェクトは、海底に眠るレアメタル資源の探査システムを開発し、水深1700mでの磁気データ取得に成功した。