国内製造業の「労働生産性」は世界の中でも高いのか? 統計データで確かめる:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(16)(2/2 ページ)

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。

製造業の生産性はどのように変化した?

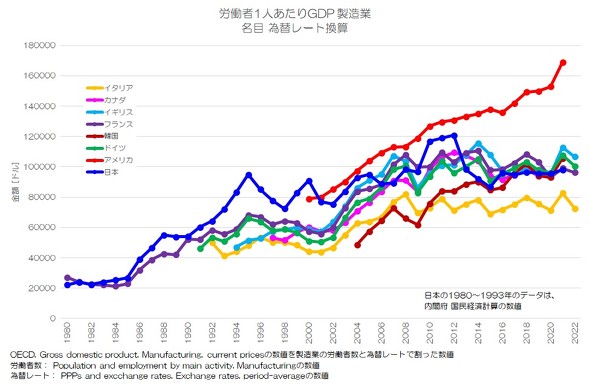

次に、製造業の労働生産性について、主要先進国の推移で比較してみましょう。

各国製造業の労働生産性を計算し、ドル換算した数値をご紹介します。産業全体の労働生産性(労働時間当たり)の比較については、ぜひ以前の記事をご参照いただければ幸いです。

図2を見ると、日本の製造業は1990年代に他の主要先進国よりもかなり高い水準に達していたことが分かります。

近年では米国に大きな差をつけられていて、他の主要先進国とも同じくらいの水準となっています。全産業の平均値では、他の主要国よりもかなり低い水準です。日本経済の停滞が続く中で、製造業は頑張っている方とも言えそうですが、かつての水準からすれば相対的に低下している状況であることは否めませんね。

製造業の生産性比較

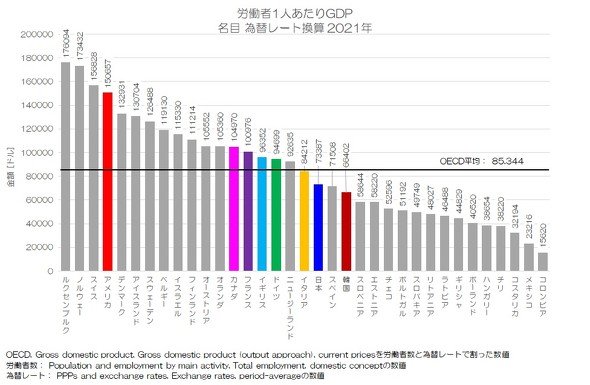

最後に、日本の労働生産性の最新の水準を国際比較してみましょう。まずは全産業の平均値からです。

図3が各国全体のGDPを労働者数で割った労働者1人当たりGDPです。OECD加盟国の内の35カ国について、最新の2021年の数値をドル換算しました。

日本は7万3387ドルで、OECD35か国中19位、G7の中では最下位、OECDの平均値も下回る水準となりますね。日本は生産性が低いと言われますが、この労働生産性の指標からもそれが良く分かります。米国だけでなく英国やドイツ、フランスにも大きく差をつけられている状況のようです。

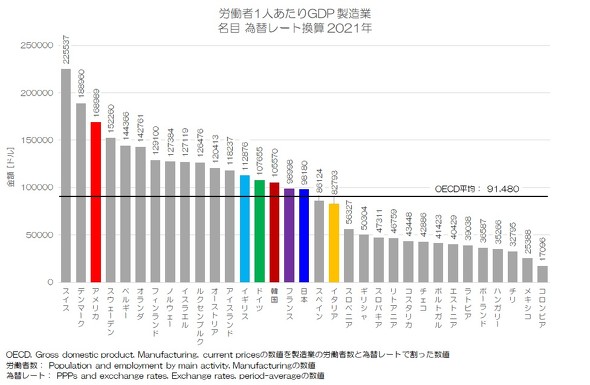

図4はOECD33カ国について製造業の労働生産性(労働者1人当たりGDP)を比較したグラフです。日本は9万8180ドルで、OECD33カ国中17位、G7中6位で順位は低い方ですが、OECDの平均値を上回っています。

全産業の平均値が19位だったことと比べると、健闘しているとも言えそうです。英国やドイツ、フランスなどを下回りますが、今のところそこまで大きな差をつけられてはいません。

日本は「失われた〇〇年」と称される経済停滞が長期間続いています。今回の労働生産性のデータでもそれが確認できたわけですが、その中でも製造業は全体として縮小しつつも、生産性の面では何とか他国に近い水準で踏みとどまっているような状況のようです。

今後事業環境の大きな変化が予想される中で、日本の製造業は大変興味深い状況にありそうです。

⇒次の記事を読む

⇒記事のご感想はこちらから

⇒本連載の目次はこちら

⇒前回連載の「『ファクト』から考える中小製造業の生きる道」はこちら

筆者紹介

小川真由(おがわ まさよし)

株式会社小川製作所 取締役

慶應義塾大学 理工学部卒業(義塾賞受賞)、同大学院 理工学研究科 修士課程(専門はシステム工学、航空宇宙工学)修了後、富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)航空宇宙カンパニーにて新規航空機の開発業務に従事。精密機械加工メーカーにて修業後、現職。

医療器具や食品加工機械分野での溶接・バフ研磨などの職人技術による部品製作、5軸加工などを駆使した航空機や半導体製造装置など先端分野の精密部品の供給、3D CADを活用した開発支援事業などを展開。日本の経済統計についてブログやTwitterでの情報発信も行っている。

- 小川製作所ブログ

https://ogawa-tech.jp/blog/ - meviyブログ

「製造現場から褒められる部品設計の秘訣」

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/cat_writer/writer_ogawa/

「中小企業経営から学ぶ生産性向上の秘訣」

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/cat_writer/writer_ogawa_2/ - Twitter

https://twitter.com/ogawaseisakusho

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。第1回では、国内産業の稼ぎ頭と言われる製造業の「実力値」を確かめます。 日本の中小製造業は本当に多すぎるのか、その果たすべき役割とは?

日本の中小製造業は本当に多すぎるのか、その果たすべき役割とは?

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第10回は、いよいよ日本経済における中小製造業の役割についての考察となります。 工業が縮小する工業立国である日本、歪な「日本型グローバリズム」とは

工業が縮小する工業立国である日本、歪な「日本型グローバリズム」とは

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第7回目は日本企業特有のグローバル化の姿である「日本型グローバリズム」についてのファクトを共有していきます。 国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第9回は、経済における企業の役割と、日本企業の変質についてファクトを共有していきます。 今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第3回では、国民1人当たりの豊かさを示す指標「1人当たりGDP」に焦点を当て、日本の現在地を見てきます。 まるで下町ロケット! 大企業を捨て町工場を継ぎ手にした“ワクワク”する生き方

まるで下町ロケット! 大企業を捨て町工場を継ぎ手にした“ワクワク”する生き方

東京都の下町、葛飾区にある小川製作所の小川真由(まさよし)さん。新卒で大手重工業メーカーに就職するも、家業を継ぐために中小企業に転職して修行。現在、メーカー勤務時代に習得した設計技術と、修行時代に培った営業力を生かし、家業の町工場を切り盛りしている。一体、なぜ町工場を継ぐ道を選んだのか。就職活動を控えた学生たちを前に、小川さん本人が語った。