データソリューション強化の村田製作所、後付け簡単遠隔監視システムなどを提案:IIFES 2022

村田製作所は、「IIFES 2022」(リアル展、2022年1月26〜28日、東京ビッグサイト)に出展し、無線センシングソリューションや稼働率改善ソリューションなど強化を進めているデータソリューションについてアピールを行った。

村田製作所は、「IIFES 2022」(リアル展、2022年1月26〜28日、東京ビッグサイト)に出展し、無線センシングソリューションや稼働率改善ソリューションなど強化を進めているデータソリューションについてアピールを行った。

部品大手の村田製作所が進めるデータソリューション

村田製作所は電子部品の大手企業であるイメージが強いが、ここ数年、製品としてのセンサーなどについての知見や、モノづくりのノウハウを組み合わせ、データソリューションの強化を進めている。コミュニケーションのセンシングデータプラットフォーム「NAONA」や稼働率改善ソリューション「m-FLIP」、空間可視化ソリューション「AIRsual」、ワイヤレスセンサーユニットによる無線センシングソリューション、作業者安全モニタリングシステムなど、さまざまなソリューションを用意している。

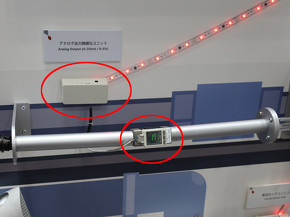

IIFES 2022では、来場客層に合わせ、主に製造業向けで活用できるデータソリューションを中心にアピールを行った。その1つとして紹介したのが、無線センシングソリューションによる、後付けで簡単な遠隔監視の提案だ。同社が進める無線センシングソリューションは、センサー技術などを活用したバッテリー駆動型のワイヤレスセンサーユニットを、測定したい機器や場所に設置するだけで簡単に遠隔監視が行える。センシングユニットからゲートウェイ(親機)への通信は独自の920MHz帯無線通信技術を活用し、ゲートウェイからはWi-FiやLANなどの通信経由でデータをPCに送る。測定内容によって、村田製作所が保有するさまざまなセンサーを組み合わせることができ、ニーズや課題に合わせて柔軟に適切なセンサーが選定できる。

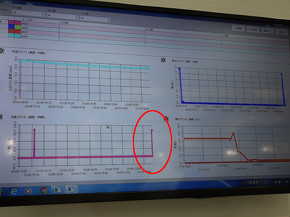

会場では、ドライヤーを使って電流が急激に増える様子や、流量の変化を流量センサーでリアルタイムモニタリングするデモで行い、簡単に遠隔監視が行える利点について紹介した。「さまざまなセンサーを知り尽くしており、どういうデータや結果を見れば、どういうことが分かるのかという知見などがある点、また自社で行うさまざまなモノづくりの知見を生かせる点が強みだと考えている。村田製作所といえば部品メーカーのイメージが強く、データソリューションの認知度はまだまだだが、より広く知ってもらえるようにしていきたい」(村田製作所 担当者)としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

いまさら聞けない「CBM」

いまさら聞けない「CBM」

IoTやAIの進展によって現在あらためて大きな注目を集めるようになった「CBM(状態基準保全)」。CBMが今なぜ注目を集めるのか、製造業にとってどういう効果をもたらすのかについて、5分で分かるように簡単に分かりやすく説明します。 「モノ売り強者」が「コト売り」に挑戦する理由、村田製作所の場合

「モノ売り強者」が「コト売り」に挑戦する理由、村田製作所の場合

MONOist、EE Times Japan、EDN Japan、スマートジャパン、TechFactoryの、アイティメディアにおける産業向け5メディアは2018年7月12日、名古屋市内でセミナー「MONOist IoT Forum in 名古屋」を開催した。名古屋での同セミナー開催は2度目となる。 村田製作所がIoTサービス事業を拡大、オフィスの3密回避する「AIRSual」を提供

村田製作所がIoTサービス事業を拡大、オフィスの3密回避する「AIRSual」を提供

村田製作所は、「CEATEC 2021 ONLINE」において、2021年7月からサービス提供を開始したオフィス内のCO2濃度をリアルタイムに可視化し分析を行う空間可視化ソリューション「AIRSual」を紹介した。サービスインからの約3カ月間で5社の約150カ所に導入されており、今後もオフィスのスマート化を検討している企業への提案を強化していく方針だ。 ミシュランと村田製作所がタイヤにRFIDタグ埋め込み、2024年ごろから乗用車にも

ミシュランと村田製作所がタイヤにRFIDタグ埋め込み、2024年ごろから乗用車にも

村田製作所は2021年12月13日、ミシュランとタイヤ内蔵用RFIDモジュールを共同開発したと発表した。RFIDモジュールにより、タイヤを製造段階から使用後に廃棄するまでライフサイクル全体で管理する。他のタイヤメーカーも利用できるようにし、業界標準となることを目指す。 村田製作所のセンサーデータ基盤「NAONA」はHR領域で手応え、今後は接客にも

村田製作所のセンサーデータ基盤「NAONA」はHR領域で手応え、今後は接客にも

村田製作所は、「CEATEC 2019」において、センシングデータプラットフォーム「NAONA」の最新の開発成果を披露した。 製造業のデジタル変革は第2幕へ、「モノ+サービス」ビジネスをどう始動させるか

製造業のデジタル変革は第2幕へ、「モノ+サービス」ビジネスをどう始動させるか

製造業のデジタル変革への動きは2018年も大きく進展した。しかし、それらは主に工場領域での動きが中心だった。ただ、工場だけで考えていては、デジタル化の価値は限定的なものにとどまる。2019年は製造業のデジタルサービス展開がいよいよ本格化する。 製造業は「価値」を提供するが、それが「モノ」である必要はない

製造業は「価値」を提供するが、それが「モノ」である必要はない

製造業が生産する製品を販売するのでなく、サービスとして提供する――。そんな新たなビジネスモデルが注目を集めている。サービタイゼーション(Servitization、サービス化)と呼ばれるこの動きが広がる中、製造業は本当にサービス業に近くなっていくのか。インタビューを通じて“製造業のサービス化”の利点や問題点を洗い出す。本稿では、サービタイゼーションを研究するペンシルバニア大学 教授モリス・コーヘン氏のインタビューをお伝えする。 製造業のサービス化、予兆保全は単なる「はじめの一歩」

製造業のサービス化、予兆保全は単なる「はじめの一歩」

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。しかし、そこで語られることは抽象的で、いまいちピンと来ません。本連載では、そうした疑問を解消するため、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて分かりやすくお伝えするつもりです。第7回は、前回に引き続き「製造業のサービス化」についてご紹介します。