ニュース

電解水による透析で、患者の透析関連疲労感がほぼ消失することを確認:医療技術ニュース

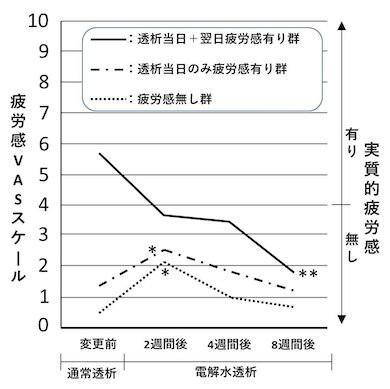

血液透析で重度の疲労を感じる患者に対し、電解水による透析を試みたところ、8週間後には疲労感がほぼ消失することが分かった。聖路加国際病院などによるこの研究成果は、透析患者のQOL改善や社会復帰に貢献することが期待される。

聖路加国際病院は2021年10月19日、血液透析により重度の疲労を感じる患者に対して、電解水による透析を試みたところ、8週間後には患者がほとんど感じないレベルまで疲労感が低下したと発表した。聖路加国際病院と愛仁会 井上病院、疲労科学研究所、理化学研究所、日本トリムの共同研究による成果だ。

血液透析は、間欠的に体液の大きな変動を繰り返すため、生体にストレスがかかり、患者は強い疲労感を感じる。今回の研究では、慢性維持透析患者95人に対して、通常の透析から、抗酸化性が確認されている水素を含む電解水による透析に変更し、疲労感に対するアンケート調査と自律神経バランスの測定を実施した。

その結果、通常透析では翌日まで疲労感が残った重度疲労の患者も、8週間後には疲労感がほぼ消失した。また、透析疲労感の軽減と自律神経のバランスの変化には相関関係が示され、疲労感軽減に交感神経と副交感神経のバランスが関係していることが示唆された。

血液透析は生命維持において重要な療法だが、疲労感などからQOL(生活の質)が損なわれているという課題がある。2016年度の血液透析患者の調査結果によると、体調が悪いために就業していない(就業したいができない)と約3割が回答しており、疲労感が社会復帰を阻んでいるケースもある。今回の研究結果は、透析患者のQOL改善や社会復帰に貢献することが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

疲労度を判定し、休憩時間を提案する吸入デバイスを開発

疲労度を判定し、休憩時間を提案する吸入デバイスを開発

東北パイオニアは、蒸気化したカートリッジ内の成分を吸い込む、ブリージングデバイス「ZORN」を開発する。内蔵センサーにより疲労度を3段階で判定できるデバイスで、BREATHERより開発、製造を受託した。 安全かつ容易に手動接続できる腹膜透析液交換システムの新製品

安全かつ容易に手動接続できる腹膜透析液交換システムの新製品

テルモが、手動接続で使用する腹膜透析液交換システムの新製品2種を発表した。患者が腹膜透析をする際、容易かつ安全に接続できるよう、接続完了が分かりやすく、持ちやすい設計になっている。 血液透析の穿刺に最適なヘッドマウントディスプレイが単眼式になった理由

血液透析の穿刺に最適なヘッドマウントディスプレイが単眼式になった理由

ブラザーのヘッドマウントディスプレイ「エアスカウター」の医療用モデルは、東京大学医学部附属病院との共同研究によって生み出された製品だ。超音波検査装置の画像を見ながら血液透析のための血管に針を刺す(穿刺する)のに使いやすくするため、さまざまな改良が施されている。 グルコース応答性ゲルと血液透析用中空糸を組み合わせた人工膵臓デバイス

グルコース応答性ゲルと血液透析用中空糸を組み合わせた人工膵臓デバイス

名古屋大学は、グルコース応答性ゲルを血液透析用中空糸と組み合わせることで、インスリン放出能を飛躍的に改善した人工膵臓デバイスを開発した。 室温28℃でも湿度を下げれば快適に、湿度40%では疲労も軽減

室温28℃でも湿度を下げれば快適に、湿度40%では疲労も軽減

ダイキン工業と理化学研究所は、夏季オフィス環境における快適性や疲労改善に有効な温度と湿度を検証した。実験の結果、室温28℃でも湿度を55%以下に保てば快適性が向上し、40%では疲労も軽減できることが示された。 骨格筋細胞のマイクロ構造をMRIで可視化する技術を開発

骨格筋細胞のマイクロ構造をMRIで可視化する技術を開発

慶應義塾大学は、MRIを用いて骨格筋細胞のマイクロ構造を可視化する技術を開発した。この手法が確立されれば、運動器の機能、疲労、トレーニング、疾患などの定量評価が可能になると期待される。