中小製造業のカーボンニュートラル、まずはIoTでエネルギー管理を強化せよ:あらためて取り組む中小製造業のIoT活用(6)

本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第6回は、カーボンニュートラルに向けてエネルギー管理を強化するために、電力などのエネルギー情報を設備や製品単位に収集する手順と管理のポイントを解説する。

前回は品質管理の強化を行うためにIoT(モノのインターネット)とBIツールの組み合わせで不具合発生の要因特定を行い是正措置につなげることや、工程能力指数を見ながら製造条件の変化点を見ていくことで、問題発生の防止につなげる方法について解説しました。

今回は、カーボンニュートラルに向けてエネルギー管理を強化するために、電力などのエネルギー情報を設備や製品単位に収集する手順と管理のポイントを解説します。

⇒連載「あらためて取り組む中小製造業のIoT活用」バックナンバー

1.エネルギー管理の目的と強化のポイント

日本政府は2030年に2013年比でGHG(温室効果ガス)排出量を46%削減するとともに、2050年にGHG排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの達成を目標に掲げています。国内企業も、大企業や中堅/中小企業を問わずGHG排出量の削減とカーボンニュートラルを求められている状況にあります。

企業のカーボンニュートラルに向けた主な取り組みには以下のようなものがあります。

- 電力の計測と削減

- 再生エネルギーの活用

- 再生材の活用

- 他企業からのカーボンクレジットの購入

今回は中小製造業のカーボンニュートラルの第一歩となる「1.電力の計測と削減」の方法について説明します。

2.電力消費量の把握と対策

(1)電力消費量の把握

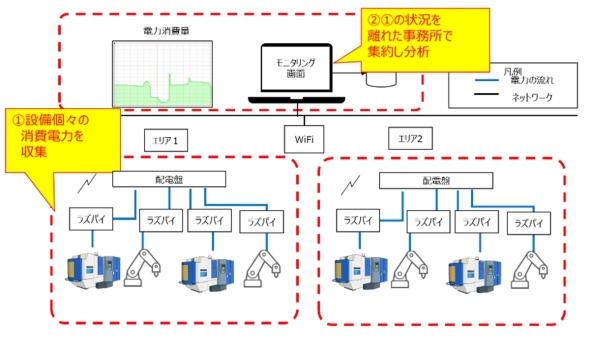

電力の消費量は、工場の棟や階、区画ごとには把握できていることが多いですが、使用している機器ごとには把握できていないのが一般的です。このことが、電力の削減に向けた最適な取り組みを実施できない要因になっているのです。

(2)対策

どの機器にどれだけ電力を消費しているのかを把握できるようにして、電力が無駄にかかっているところやたくさん消費している箇所に着目して電力を減らすための活動を行います。

3.エネルギー管理推進手順

(1)電力の情報収集

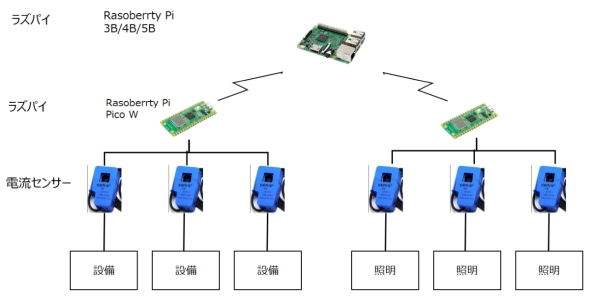

- まず電力消費の除隊を把握するために、電力を計測したい機器に電流測定用のセンサーを設置します。基本的にはクランプ式電流センサーを設備の電源ケーブルに設置することで電流値が測定できます

- クランプ式電流センサーからは電流値のデータがアナログで出力されます。このアナログ出力をA-D変換(アナログデジタル変換)した値を記録します。

- 電流値を一定時間計測して時間単位電力量(Wh)を算出します

- 時間単位電力量(Wh)=電力量(W)の測定時間の和

- 電力量(W)=電流値(A)×電圧(V)

- 電圧は固定値を使用

- 上記の3.で算出した電力量から契約している電気料金を基に金額に換算して分析します

(2)電力削減の手順

電力消費量の多い箇所が分かった場合の主な解決方法は次の通りです。

- 建屋の照明に蛍光灯を使用していて電力消費量が多い場合、LEDに置き換える

- 古い設備を使い続けている場合、省電力の機器に更新する

※ただし、設備更新に伴う生産性や省人効果も踏まえて効果測定をした上で投資判断を行うこと - 大型の電源設備を使って電力を供給する方式から、コンパクトな電源設備を複数台組み合わせる方式に変更する

電力量データの収集では、センサーや収集用の機器に低価格なものを使用することでより多くの設備に設置してもトータルコストを抑えられます。

これらの取り組みは全ての設備で同時に行う必要はありません。ある建屋で現状把握の段階で設置して測定を行い、対策を立てた後で改善後の測定をして改善効果を明確にしてから、別の建屋で実施するといった形で使いまわしていく方法も取れます。

このような設備ごとのエネルギー管理を行うことで、想定外の電力消費が発生していることが分かります。ぜひ実施してください。(次回に続く)

「ExcelユーザーのためのPower BI品質解析入門」が発売中

本連載筆者の山田浩貢氏が執筆した「ExcelユーザーのためのPower BI品質解析入門」(日科技連出版)が発売中です。

これまでの製造業のデータ分析はExcelが主流でしたが、Excelのみではビッグデータの活用には対応できません。本書ではExcelよりも大量データが扱えるMicrosoftのBIツール(Business Intelligence tool:データを集約、可視化、分析することで、意思決定や課題解決を支援するツール)であるPower BIを使用して、「見える化」から解析といったデータ活用の手順を具体的に解説します。

BIツールによるデータの「見える化」と解析を行うための手順について、QC7つ道具で使用する具体的なグラフサンプルの作成手順を解説しています。書籍購入の方は、株式会社アムイのWebサイトからPower BIの基本データを無償でダウンロードできます。ぜひご一読下さい。

筆者紹介

株式会社アムイ 代表取締役

山田 浩貢(やまだ ひろつぐ)

NTTデータ東海にて1990年代前半より製造業における生産管理パッケージシステムの企画開発・ユーザー適用および大手自動車部品メーカーを中心とした生産系業務改革、

原価企画・原価管理システム構築のプロジェクトマネージメントに従事。2013年に株式会社アムイを設立し大手から中堅中小製造業の業務改革、業務改善に伴うIT推進コンサルティングを手掛けている。「現場目線でのものづくり強化と経営効率向上にITを生かす」活動を展開中。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「あらためて取り組む中小製造業のIoT活用」バックナンバー

- ≫連載「トヨタ式TQM×IoTによる品質保証強化」バックナンバー

- ≫連載「ラズパイで製造業のお手軽IoT活用」バックナンバー

- ≫連載「品質保証の本質とIoTの融合」バックナンバー

- ≫連載「いまさら聞けないISO22400入門」バックナンバー

- ≫連載「鈴村道場」バックナンバー

- ≫連載「トヨタ生産方式で考えるIoT活用【実践編】」バックナンバー

- ≫連載「トヨタ生産方式で考えるIoT活用」バックナンバー

IoTで品質管理を強化するための手順と管理のポイント

IoTで品質管理を強化するための手順と管理のポイント

本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第5回は、IoTを活用した品質管理の強化に向けて、検査結果や製造条件の収集/分析を行うための手順と管理のポイントを解説する。 設備保全管理をCBMで強化する、PLCデータの収集で設備稼働監視も実現

設備保全管理をCBMで強化する、PLCデータの収集で設備稼働監視も実現

本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第4回は設備保全管理の強化をテーマに、金型治工具の使用状況の可視化とメンテンナンス精度の向上を図る手順と管理のポイントを中心に説明し、PLCデータの収集による設備稼働監視や予兆管理についても解説する。 ニワトリが先のアプローチでIoT導入、まずはラズパイで生産管理指標を可視化せよ

ニワトリが先のアプローチでIoT導入、まずはラズパイで生産管理指標を可視化せよ

本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第3回は「IoTによる製造工程管理の強化」をテーマに、ラズパイを活用した生産管理指標の可視化手順と管理のポイントについて解説する。 IoT導入の成功とは何か、中小製造業の経営者は何をすべきか

IoT導入の成功とは何か、中小製造業の経営者は何をすべきか

本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第2回のテーマは「IoT導入成功に向けた進め方」だ。経営者が何をすべきかを中心に解説する。 製造業のIoT活用ブームから10年、なぜ中小製造業のIoT導入は進まないのか

製造業のIoT活用ブームから10年、なぜ中小製造業のIoT導入は進まないのか

製造業におけるIoT活用ブームが始まった2015年から10年が経過した現在も、中小製造業のIoT導入はなかなか進んでいない。本連載では、あらためて中小製造業がIoT導入を進められるように、成功事例を基に実践的な手順を紹介していく。第1回は、連載の狙いと全体像について説明する。 製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ

製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ

高い品質を特徴としてきたはずの国内製造業だが、近年は品質不正や重大インシデントなどの発生が後を絶たない。本連載は、品質管理の枠組みであるトヨタ式TQMと、製造現場での活用が期待されるIoT技術を組み合わせた、DX時代の品質保証強化を狙いとしている。第1回は、その基礎となる「品質保証強化の4つのステップ」について紹介する。 ラズパイで設備稼働情報を「見える化」するための5ステップ

ラズパイで設備稼働情報を「見える化」するための5ステップ

生産現場が特に効率化したいテーマを中心に、小型ボードコンピュータ「Raspberry Pi(ラズパイ)」を使った、低コストかつ現場レベルで導入できる手法について解説する本連載。第1回は、設備稼働情報を収集、蓄積、可視化して現場の改善につなげる、いわゆる「見える化」の方法を紹介します。 日本製造業の品質保証が抱える問題、解決の方向性を示す

日本製造業の品質保証が抱える問題、解決の方向性を示す

2017年後半から検査不正問題や製造不良による事故の発生が相次ぎ、高品質をウリとする日本製造業ブランドを揺るがしかねない状況です。そこで本連載では、これまで日本製造業では品質保証をどう行ってきたのか、品質保証における問題は何かといった点に注目し、問題解決の方策について各種手法や最新技術の活用、組織マネジメント論の面から取り上げます。 生産管理の標準化指標「ISO22400」とは何か

生産管理の標準化指標「ISO22400」とは何か

製造業を中心にIoTの導入が活発になる中でよく耳にするようになった、生産管理の標準化指標「ISO22400」。本稿では、このISO22400とは何なのか、その内容と導入の効果などについて取り上げる。