可視光をエネルギー源とした光触媒的アンモニアの合成に成功:研究開発の最前線

東京大学は、太陽光の主成分である可視光をエネルギー源とし、窒素ガスと水からアンモニアを合成することに成功した。再生可能エネルギーを用いて製造する、グリーンアンモニア合成法への発展が期待される。

東京大学は2025年5月23日、太陽光の主成分である可視光をエネルギー源とし、光触媒的にアンモニアを合成することに成功したと発表した。可視光の照射下で、窒素ガス(N2)と水(H2O)からアンモニア(NH3)を合成した、世界初の事例になるという。

アンモニアは、燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出せず、わずかな加圧と冷却で容易に液化するため、肥料や医薬品など幅広い産業で利用されている。N2と水素ガス(H2)を使用するハーバー・ボッシュ法で合成するが、大規模なプラントと多量のエネルギーが必要となる。

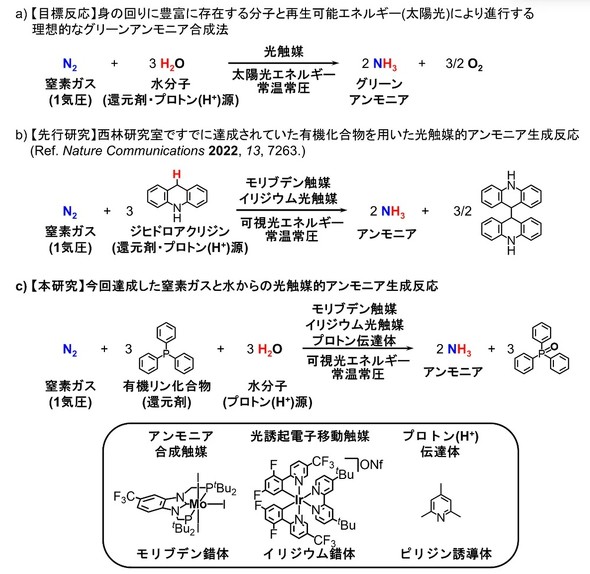

研究グループは、再生可能エネルギーの筆頭である太陽光エネルギーのみを利用してN2とH2Oからアンモニアを作る、グリーンアンモニア合成法の開発に取り組んでいる。これまでの研究では、アンモニア合成触媒のモリブデン錯体と光誘起電子移動触媒のイリジウム錯体を組み合わせ、有機化合物のジヒドロアクリジンを水素(H)源としたアンモニア生成に成功。今回の研究では、ジヒドロアクリジンを地球に多く存在する水へと置き換えることを試みた。

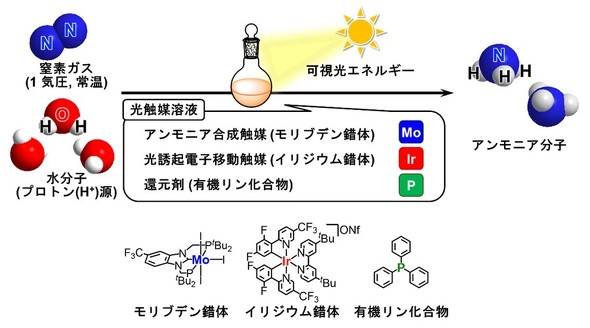

実験では、アンモニア合成触媒としてモリブデン錯体を、光誘起電子移動触媒としてイリジウム錯体を、還元剤として有機リン化合物を、プロトン(H+)源として水を含んだ溶液に対し、常温常圧のN2雰囲気下で可視光を照射した。その結果、アンモニアを触媒的に生成できた。

窒素ガスと水からの触媒的アンモニア合成反応と関連する反応の比較。(a)理想的なグリーンアンモニア合成法。(b)有機化合物を用いた光触媒的アンモニア合成。(c)窒素ガスと水からの光触媒的アンモニア合成反応[クリックで拡大] 出所:東京大学

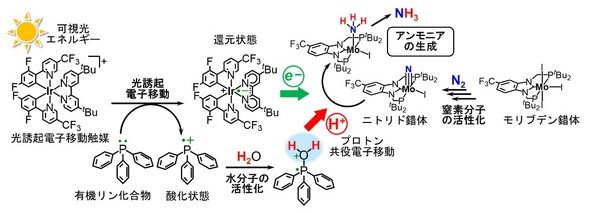

具体的には、可視光のエネルギーを利用してイリジウム錯体が有機リン化合物から電子移動することで、イリジウム錯体は還元状態となる。有機リン化合物は酸化状態となり、水分子と結合してこれを活性化させる。モリブデン錯体は、窒素分子を活性化してニトリド配位子を持つニトリド錯体を生成する。ニトリド錯体は、還元状態のイリジウム錯体から電子を、水分子と結合した有機リン化合物からH+を供与されてアンモニアを生成する。

また、H+の有機リン化合物からニトリド錯体への移動は、プロトン伝達体(ピリジン誘導体)を加えることで、反応活性が向上することも分かった。これまで報告されている光触媒的アンモニア合成反応系の中で最も高い触媒回転数を示したほか、量子効率が従来研究の2%から22%に向上している。

今後、再生可能エネルギーを用いて製造する、グリーンアンモニア合成法への発展が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体基板にレーザー加工のみで極微細の穴を開ける技術を開発

半導体基板にレーザー加工のみで極微細の穴を開ける技術を開発

東京大学らは、パッケージ基板に極微細の穴を開ける加工技術を共同開発した。ガラス基板上の絶縁層に、レーザー加工のみで直径3μmの穴を作成できる。 スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法を開発、塗材開発を高速化

東京大学は、日本ペイント・インダストリアルコーティングスとの共同研究により、スーパーコンピュータを活用した新規塗材探索手法の開発に成功した。実用的な塗材開発の高速化に役立つことが期待される。 日本トリムがナノファブリック型新規高機能性白金電極触媒を開発

日本トリムがナノファブリック型新規高機能性白金電極触媒を開発

日本トリムは、東京大学との共同研究により、ナノファブリック型新規高機能性白金電極触媒を開発した。 次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

東北大学は、東京大学、メニコンと共同で、2024年4月より「次世代コンタクトレンズ及びコンタクトレンズの流通・製造に関する基盤技術構築」に向けた研究を開始する。 金属を使わないカーボン系材料だけの相補型集積回路を開発、室温で安定動作

金属を使わないカーボン系材料だけの相補型集積回路を開発、室温で安定動作

東京大学とNTTは、パイクリスタル、東京工業大学とともに、金属元素を一切含まないカーボン系の材料だけを用いて、p型とn型のトランジスタの組み合わせから成る相補型集積回路を開発したと発表した。