マツダはモーションキャプチャーで技能伝承、20年選手の技を5年で:人とくるまのテクノロジー展2025

マツダは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、モーションキャプチャーを活用した技能伝承システムを発表した。暗黙知であるベテランの勘やコツを定量的に解明し、短期間での技能育成を実現した。

マツダは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」(2025年5月21〜23日、パシフィコ横浜)において、モーションキャプチャーを活用した技能伝承システムを発表した。金型製作のきめ細かい作業をモーションキャプチャーで分析し、経験の浅い作業者がベテランの動きをマネしながら従来よりも短い期間で技能を身に付けられるようにする。暗黙知であるベテランの勘やコツを定量的に解明し、短期間での技能育成を実現した。

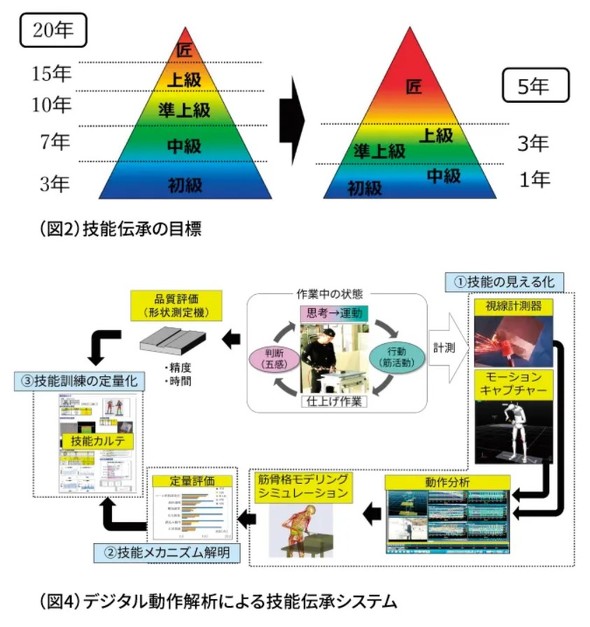

マツダの「魂動デザイン」を実現する金型の製作は、生き物のような躍動感や生命力を表現するためにきめ細かい加工作業が求められる。これに対応できるのは「匠」と呼ばれる作業者で、長年の経験が技能を支えている。ただ、ベテランの匠は年々引退していくため、人材育成が急務となっていた。そこで2020年にモーションキャプチャーによる技能伝承システムの活用が始まった。

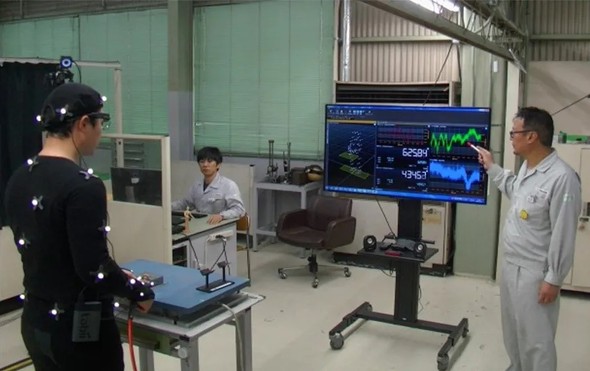

技能伝承システムでは、黒い服を着た作業者が39個のマーカーを体に取り付けた状態で通常の作業を行い、8個のカメラでさまざまな方向から撮影して作業時の体の動きを数値化する。マーカーは金型を加工するツールにも取り付け、匠の勘やコツに相当する重要な項目を可視化する。

匠と呼ばれるベテランだけでなく、経験の浅い作業者も含めたモーションキャプチャーで金型製作の動きを記録して「技能カルテ」を作成した。経験の浅い作業者は技能カルテを基に、自分の体の動きと匠はどこが違うのか、どのくらい改善すると匠の動きに近づくかを具体的に把握し、学ぶことができる。

モーションキャプチャーによって頭の動きや体のひねりなどを細かく記録するだけでなく、筋骨格モデルによって筋肉への負荷のかかり方まで分析している。これにより、ツールを動かす姿勢や速度だけでなく力加減も含めて動作を把握する。モーションキャプチャーを付けて実際に作業しながら、匠が経験の浅い作業者に「もっとゆっくり動かす」「もっと力をかける」など具体的に指示を出せる。また、体に負荷がかかっていることも把握できるため、より楽な姿勢についてもアドバイスできる。体を痛めないよう負荷をかけずに技能を匠の水準に近づける。

時間をかけて感覚で覚えるのではなく、作業時の体の動きをデジタルに把握することで、指導する側とされる側の双方が数字を基に違いを把握できるようになった。指導する側にとっては説明しやすく、指導を受ける側も説明を理解しやすい。

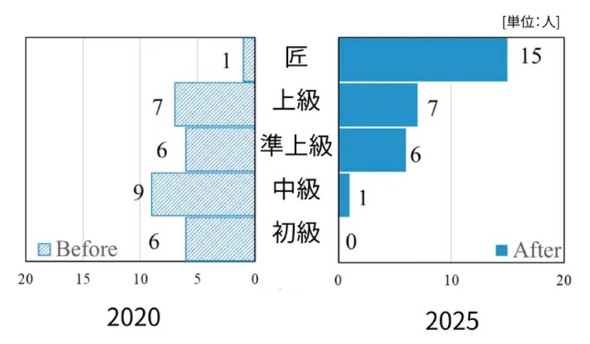

作業者の技能レベルが初級/中級/準上級/上級/匠と上がっていくにはそれぞれの段階で数年を要し、匠になるには20年の経験が必要になる。技能伝承システムは、5年間の経験で匠の技能を身に付けさせることを目指した。取り組みを開始した2020年時点で1人しかいなかった匠は15人まで増え、5年で匠を育てるという目標は達成したとしている。

技能伝承システムはグラインダーでの仕上げ作業の他、金型の溶接作業でも利用する。モーションキャプチャーのシステムは高額なため導入しているのは日本のみだが、海外の生産拠点の人員が日本で研修を受ける際にも取り入れている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

デザイナーの意図を量産ラインに、金型が支えるマツダの魂動デザイン

デザイナーの意図を量産ラインに、金型が支えるマツダの魂動デザイン

新たにスタートを切ったマツダの新世代商品群では「アートと呼べる美しさの量産」に向けて、デザイナーの意図を生産技術に落とし込むためのさまざまな取り組みがあった。 マツダの2台のコンセプトモデルが示す、「魂動デザイン」の端と端

マツダの2台のコンセプトモデルが示す、「魂動デザイン」の端と端

マツダは「第45回東京モーターショー 2017」において、今後のデザインの方向性を示す2台のコンセプトカーとして、クーペタイプの「VISION COUPE(ビジョンクーペ)」とコンパクトハッチバックタイプの「魁 CONCEPT(カイ・コンセプト)」を披露した。 マツダはEV専用工場を作らない、投資を抑えながら電動化黎明期に臨む

マツダはEV専用工場を作らない、投資を抑えながら電動化黎明期に臨む

マツダは電動化のマルチソリューションの具現化に向けた「ライトアセット戦略」を発表した。 大排気量の新開発ディーゼルエンジンで、マツダは「電動化の移行期」に打って出る

大排気量の新開発ディーゼルエンジンで、マツダは「電動化の移行期」に打って出る

マツダは2022年4月7日、新世代ラージ商品群の第1弾となるクロスオーバーSUV「CX-60」の日本仕様を公開した。日本では2022年秋に発売予定だ。価格や販売目標について現時点では公開しなかったが、パワートレインは4種類設定し、既存モデルの「CX-5」の乗り換えから上質さを志向する新規ユーザーまで幅広くカバーする。 公差で逃げるな、マツダ「SKYACTIV-X」がこだわる精度と品質

公差で逃げるな、マツダ「SKYACTIV-X」がこだわる精度と品質

マツダが新開発のSKYACTIV-Xにおいて重視したのは、部品の高精度な加工によって誤差の許容範囲を狭めたばらつきのないエンジン生産と、SPCCI(火花点火制御式圧縮着火)の機能の品質を、エンジンを組み上げた状態で抜き取りではなく全数で保証する評価技術だ。SKYACTIV-Xの生産ラインの取り組みを紹介する。 マツダが国内向けEVの充電ポートにNACSを採用、2027年から

マツダが国内向けEVの充電ポートにNACSを採用、2027年から

マツダは、2027年以降に国内で販売するEVの充電ポートにNACS(北米充電規格)を採用することでテスラと合意したと発表した。