泡のコーティングメカニズムを解明:研究開発の最前線

東京都立大学は、基板における泡塗り広げのメカニズムを解明した。泡が塗り広げられている時に泡内部の気泡が移動しており、これが周りに拡大していることが分かった。

東京都立大学は2025年4月14日、基板における泡塗り広げのメカニズムを解明したと発表した。泡が塗り広げられている時に泡内部の気泡が移動しており、これが周りに拡大していることが分かった。

同大学はこれまでの研究で、泡を撥水性の高い基板上で塗り広げる場合、塗り広げ速度に応じて3種類の塗り広げ挙動があることを解明。速度が小さい領域では泡の初期幅と同程度の幅で塗り広げられる(パターン1)が、中間領域では塗り広げられず滑っていき(パターン2)、速度をさらに大きくすると泡は再び塗り広げられる(パターン3)ことを明らかにした。

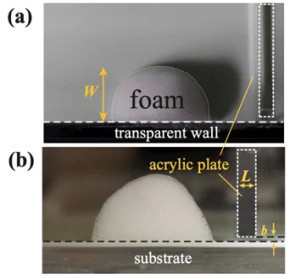

今回は、その挙動を観察することで、泡沫の構造変化やパターン変化の仕組みを調べた。まず、市販の泡ポンプを用いて界面活性剤溶液から泡を生成して基板上に乗せ、その基板を速度(U)で動かすことで、固定したアクリル板によって塗り広げた。速度Uやアクリル板の幅(L)、アクリル板と基板とのギャップ幅(b)、泡沫のサイズ(W)を変化させることで、塗り広げ挙動を調査した。

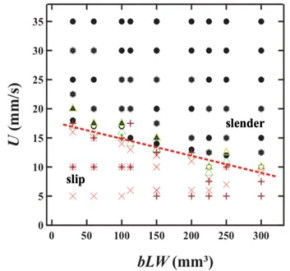

L、b、Wを変化させたところ、スリップ(パターン2)と塗り広げ(パターン3)の境界はL、b、Wの全てに依存していた。異なるbLWの組み合わせでも、境界速度は同じ14mm/sとなったことから、板下の体積が重要であることが明らかとなった。

さらに観察すると、スリップ領域でも一部で泡が溢れ出し、塗り広げられることが分かった。この部分的な泡の内部構造の変化を調べると、スリップ時は気泡の位置関係に変化はないが、ある時刻の部分塗り広げの直前で気泡が動き始めた。続いてその周囲の気泡も動き出し、それが拡大して最終的に板下から抜け出して部分的な塗り広げになっていた。その後、こうした拡大は収束し、スリップ状態に戻った。

スリップ領域で部分的な塗り広げが起こる直前の様子。赤で示した気泡が動き出し、その後、周囲の気泡(青)が動き出す。それが前後に拡大し、最終的に板下から抜け出して部分的な塗り広げになる 出所:東京都立大学

こうした部分的な塗り広げの長さは、境界速度に向かって発散的に長くなっており、塗り広げ速度に依存していることが分かった。さらに、塗り広げ長が発散挙動を示しており、実験値0.61の臨界指数が得られた。

何かしらのきっかけで起きた気泡の動きが周囲に広がること、拡大が収まるとスリップが続くことは、有向パーコレーション(DP)モデルの特徴と一致する。DPとは、ある事象の発生時に確率pで周囲に拡大し、確率1-pで消滅するような確率過程のことだ。臨界指数も3次元DPモデルの0.58とほぼ一致しており、スリップおよび塗り広げ転移もDPモデルである可能性が高く、メカニズムが解明されたといえる。

泡は、食品や洗剤、断熱材など身近な用途で活用されている。手洗いや断熱フォームのコーティングなどで塗り広げられる際の挙動を理解し、それを制御することは、産業的にも重要な意味を持つ。今回の成果は、泡沫の動力学に対する理解を深めるとともに、ソフトジャミング系の動力学の発展にも貢献する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

木質バイオマスや廃プラから高機能製品を作れる新たな触媒反応技術

木質バイオマスや廃プラから高機能製品を作れる新たな触媒反応技術

東京都立大学は、炭素−酸素結合を炭素−ケイ素結合に直接変換し、効率よく有機ケイ素化合物を合成する触媒反応技術を開発した。木質バイオマス由来化合物のみならず、ポリエステルにも変換できるため、廃プラスチック資源化への応用が期待される。 無機ナノファイバーの内部に金属原子を挿入する技術を開発

無機ナノファイバーの内部に金属原子を挿入する技術を開発

産業技術総合研究所は、無機ナノファイバーの内部に、金属原子を挿入する技術を開発した。インジウムの蒸気に、ナノメートル単位の直径を持つ遷移金属モノカルコゲナイドをさらすことで、細線間の隙間にIn原子を挿入した。 180℃、常圧水素下で繊維強化プラスチックを分解できる固体触媒を開発

180℃、常圧水素下で繊維強化プラスチックを分解できる固体触媒を開発

東京大学は、繊維強化プラスチックを分解できる固体触媒を開発した。180℃、常圧水素下で加水素分解でき、ビスフェノールAといった樹脂モノマーの回収に成功した。 硫化モリブデン超原子がシート状に結合した超原子層の合成に成功

硫化モリブデン超原子がシート状に結合した超原子層の合成に成功

東京都立大学は、立体的な分子構造を持つ硫化モリブデン超原子をシート状に結合した「超原子層」を合成し、構造や触媒活性を解明した。層状物質の薄片試料を評価したところ、水素発生反応の高い触媒活性を示した。 ロジック半導体の性能向上に貢献、産総研と都立大が次世代トランジスタ材料を開発

ロジック半導体の性能向上に貢献、産総研と都立大が次世代トランジスタ材料を開発

産業技術総合研究所は、ロジック半導体の性能向上に貢献するトランジスタ材料を開発した。接触界面抵抗の低減技術の開発により、n型MoS2トランジスタの性能向上への貢献が期待できる。