セルロースナノファイバーの欠陥を減らす手法とは?:研究開発の最前線

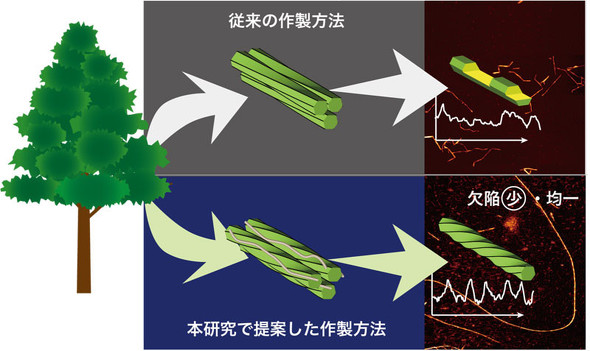

京都大学と東京大学は、従来の作製手法で生じるセルロースナノファイバーにおける折れ曲がりやへこみなどの欠陥の原因を一部特定し、それを抑制することで高品質なセルロースナノファイバーの作製に成功した。

京都大学は2025年4月8日、セルロースナノファイバー(CNF)の製作時に生じることがある、折れ曲がりやへこみなどの欠陥の原因を一部特定したと発表した。これを抑制することで、規則的なねじれを持つ高品質なCNFの作製に成功した。東京大学との共同研究による成果だ。

植物由来のCNFは、軽くて強く、熱で膨潤しにくいといった特性を持ち、持続可能な高機能性材料として注目される。研究グループはこれまでに、CNFの画像を原子レベルで解析し、その表面にへこみがあることを発見。今回の研究では、折れ曲がりなどの欠陥につながる、こうしたへこみの抑制を検討した。

まず、セルロースを植物から取り出すプロセスに着目。植物中では、他の成分がセルロースの周りに付着しているが、これらを除去するとセルロース同士が凝集しやすくなる。この状態で強引に解きほぐそうとすると、表面にへこみが発生したり、ちぎれたりする可能性が生じる。

次に、セルロースを容易に解きほぐすための化学処理プロセスに注目した。従来の手法では、セルロース分子が部分的に切れて短くなってしまうため、CNFの欠陥が増加している可能性があると考えた。そこで、セルロースを取り出すプロセスで周りの成分を可能な限り残す手法に変える、または化学処理をセルロースの切断が発生しにくい穏やかなpH条件に変更するという2つの対策案を検討した。

その結果、どちらの案もCNFの欠陥を抑える効果があることが判明した。こうして得られたCNFは長さが3倍以上もあり、へこみが3分の2程度にまで減少した。加えて、欠陥が減少したCNFには、右巻きのねじれ構造がしばしば観察されることも分かった。このねじれ量を定量的に解析するため、信号処理の1つであるウェーブレット変換を活用し、CNFのねじれを数値化する手法を開発した。

今回の成果は、CNFが本来持つ優れた特性を可能な限り発現させるための基となるものであり、その適用範囲の拡大につながると期待できる。また、異なる欠陥量を持つCNFを得る手法も構築できたため、今後、この欠陥量が材料の特性にどのような影響を与えるかを詳しく調査し、より高性能なCNFの開発につなげる考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

大王製紙は、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所と共同で、セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始する。東北大学の研究グループによる研究成果を基に、新規バイオ系半導体の実用化を目指す。 樹脂にCNFを添加し、CFRPの強度や耐久性を向上させる中間材料を開発

樹脂にCNFを添加し、CFRPの強度や耐久性を向上させる中間材料を開発

スギノマシンは、少量のセルロースナノファイバーをエポキシ樹脂に分散、添加したプラスチックを複合化し、それを含浸させた炭素繊維強化プラスチックのプリプレグを開発した。 変換効率30倍 CO2をCOに還元する触媒とは?

変換効率30倍 CO2をCOに還元する触媒とは?

住友金属鉱山は、CO2を高効率でCOへ還元する紫外光応答型光触媒を開発した。助触媒の担持手法を確立し、サイズや構造を最適化することで、従来手法に比べて変換効率が30倍に向上した。 セルロースナノファイバー強化樹脂の実証生産設備を拡張し、用途開発を加速

セルロースナノファイバー強化樹脂の実証生産設備を拡張し、用途開発を加速

日本製紙は、静岡県の富士工場内にあるCNF強化樹脂の実証生産設備を拡張した。CNF強化樹脂マスターバッチの品質管理を徹底し、同素材を安定して大量生産できる技術を確立する。 セルロースナノファイバーが新たな短絡防止コーティング剤に、阪大産研が開発

セルロースナノファイバーが新たな短絡防止コーティング剤に、阪大産研が開発

大阪大学 産業科学研究所が、水ぬれによる電子回路の短絡故障を長時間抑制できるセルロースナノファイバーを用いたコーティング技術について説明。一般的な疎水性ポリマーによる封止コーティングと異なり、水に触れたセルロースナノファイバーがゲル化して陽極側に凝集し短絡を抑制する効果があり、新たな回路保護膜として活用できる可能性がある。