ニュース

同じ速さでも、手で感じる動きの速さが変わる触覚錯覚を発見:医療技術ニュース

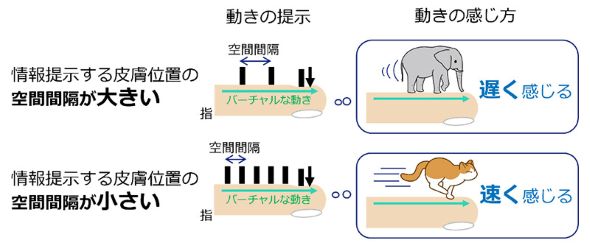

NTTは、皮膚に対して情報を広範囲かつ高密度に提示できる実験専用の触覚インタフェース活用し、手で感じる動きの速さが変わる錯覚を発見した。情報提示の空間間隔が大きいほど、物体の動きは遅く感じる。

NTTは2025年3月19日、独自に構築した皮膚に対して情報を広範囲、高密度に提示できる実験専用の触覚インタフェース(触覚提示装置)活用し、手で感じる動きの速さが変わる錯覚を発見したと発表した。情報を提示する皮膚位置の空間間隔が大きいほど、皮膚上を動く物体の速さの感じ方は遅くなる。

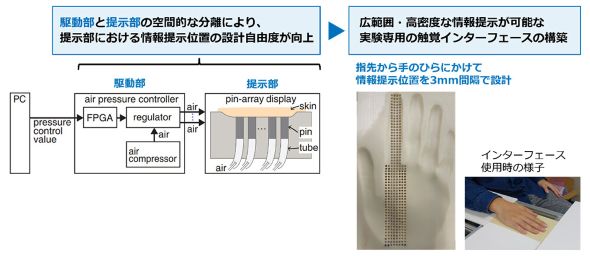

電気通信大学との共同研究では、まず広範囲かつ高密度な情報提示が可能な実験専用の触覚インタフェースを構築するため、空気圧により圧覚を提示するシステムを作成した。空気を圧送する駆動部と、送られた空気で皮膚表面に圧覚を引き起こす提示部で構成しており、駆動部と提示部を別パートに分けることで、提示部における情報提示位置の自由度が向上し、指先から手の平まで3mm間隔という高密度で情報提示できるようになった。

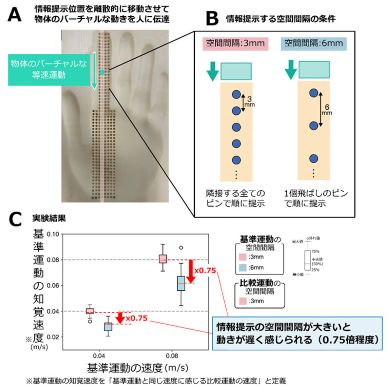

開発した触覚インタフェースを用いて、物体のバーチャルな動きを人に伝達する実験を実施した。その結果、同じ速さでも情報を提示する空間感覚が広くなるほど、動きが遅く感じる錯覚が生じることが明らかとなった。空間が2倍になると、動きは約0.75倍遅く感じる。

(A)実験で参加者に伝達した動き。情報提示する皮膚位置を離散的に移動させて、指先から手のひらにかけての物体のバーチャルな等速運動を伝達。(B)情報提示する空間間隔の条件。(C)実験結果[クリックで拡大] 出所:NTT

これまで触覚刺激を提示する離散点の空間間隔は、動きの知覚速度に影響しないと考えられてきた。今回の発見により、VR(仮想現実)における質感の表現や物体の器用な操作など、XR(クロスリアリティー)空間における豊かな触体験の可能性が広がることが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

幼児期に歯磨き習慣が少ないと機能性便秘になりやすい傾向を確認

幼児期に歯磨き習慣が少ないと機能性便秘になりやすい傾向を確認

東北大学は、子どもの健康と環境に関する全国調査のデータを利用した研究において、習慣的な歯磨き回数が少ないほど幼児期に機能性便秘になるリスクが高まることを確認した。 タブレットのLiDARで呼吸時の体の動きを接触せずに可視化する技術

タブレットのLiDARで呼吸時の体の動きを接触せずに可視化する技術

NECと東京科学大学は、タブレット端末に搭載されているLiDARを用いた非接触3次元計測により、呼吸時の胸腹部の動きを定量的に可視化するAI技術を開発した。 術者自らパネルを操作できる非接触入力パネルが、呼吸器外科で正式採用に

術者自らパネルを操作できる非接触入力パネルが、呼吸器外科で正式採用に

アルプスアルパインの非接触入力パネル「AirInput」が、東京女子医科大学病院呼吸器外科で正式採用された。術者自らがパネルを操作できるため、操作担当スタッフが不要となる。 AIを活用したノイズ低減処理を搭載するマンモグラフィ装置を発売

AIを活用したノイズ低減処理を搭載するマンモグラフィ装置を発売

キヤノンメディカルシステムズは、AIを用いて開発したノイズ低減処理ソフトウェアを搭載するマンモグラフィ装置「Pe・ru・ru DIGITAL」の販売を開始した。従来と比較して最大約50%ノイズを低減する。 涙の通り道にある免疫組織がアレルギー悪化に関与していることを発見

涙の通り道にある免疫組織がアレルギー悪化に関与していることを発見

慶應義塾大学は、涙の通り道に存在するM細胞が、アレルギー性結膜炎の悪化に関与することを発見した。M細胞の機能を調整することで、アレルギーの発症を抑制できる可能性が示された。 歯磨きは「手」ではなく「ロボット」で――歯ブラシ革命に挑むGenics

歯磨きは「手」ではなく「ロボット」で――歯ブラシ革命に挑むGenics

全自動口腔ケアロボット「g.eN」を手掛ける早稲田大学発スタートアップのGenics。従来の歯ブラシとは一線を画す革新的な製品の特長や開発の舞台裏、今後の展望などについて、創業者の栄田源氏に話を聞いた。