カーボンニュートラルの実現へ、ニデックはCO2排出量の定量化を開始:脱炭素(2/2 ページ)

ニデックは脱炭素に向けた取り組みを強化する。サステナビリティの推進を担う社長直轄の会議を新たに設置した他、CO2排出量の可視化を取引先とともに推進する。

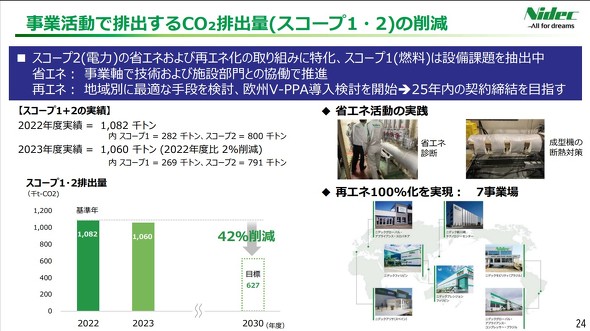

スコープ2は省エネと再生可能エネルギーの活用に特化して温室効果ガスの排出を削減する。省エネは事業軸で技術部門と設備部門が協力しながら推進する。再エネの活用は、地域別に最適な手段を検討する。現時点では水力発電が盛んなブラジルなど7カ所の事業所が再エネ100%を達成している。欧州ではバーチャルPPA(電力販売契約)の導入を検討しており、2025年内の契約締結を目指す。スコープ1については設備側の課題を抽出しているという。

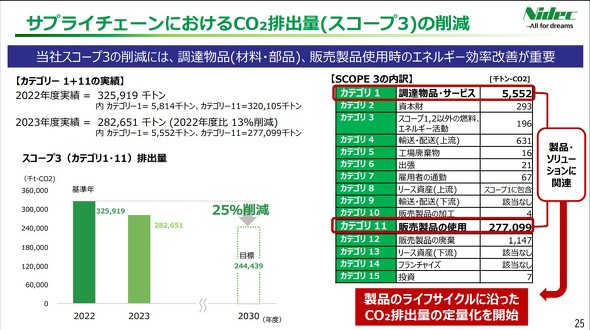

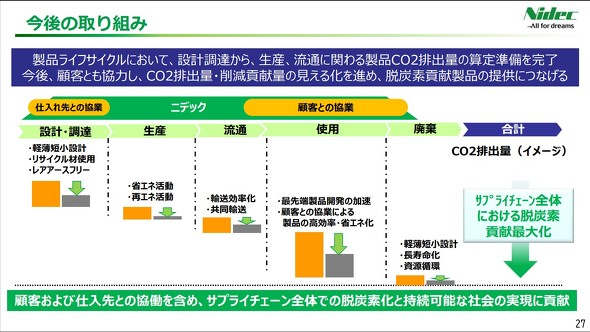

スコープ3の削減には、販売した製品の使用中のエネルギー効率を改善する他、カテゴリー1(調達物品/サービス)でも対応が必要だとしている。製品のライフサイクルに沿ったCO2排出量の定量化を始める。設計調達/生産/流通に関しては算定準備を完了しており、今後は取引先とも協力してCO2排出量や削減への貢献量を見える化していく。

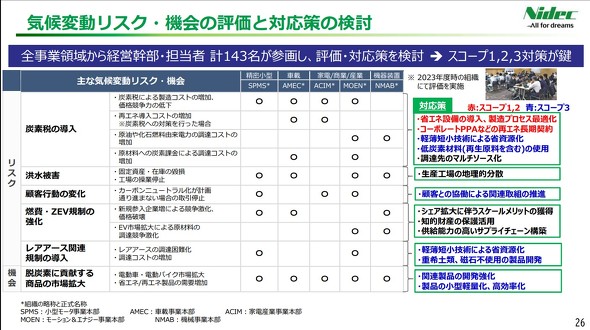

気候変動リスクへの対応

気候変動リスクに対しては、全事業領域から経営幹部や担当者など合計143人が参加し、リスクシナリオの分析や対応策の検討を実施している。

例えば、「炭素税による製造コストの増加や価格競争力の低下」に関しては、精密小型モーターや車載、家電/商業/産業といったニデックの多くの事業領域が影響を受ける。

炭素税にまつわるエネルギーコストの増加に対しては、省エネ設備の導入や製造プロセスの最適化、コーポレートPPAなど再エネの長期契約で対応する。原材料のコスト増加には、軽薄短小技術による省資源化や再生材など低炭素材料の使用でカバーする。調達先のマルチソース化も進める。

レアアースの規制による調達コスト増加や調達難に対しても軽薄短小技術が貢献する他、重希土類や磁石を使わない製品の開発で対応する。

洪水被害による固定資産や在庫の損害、操業停止なども気候変動リスクの1つで、生産工場の地理的分散を進める。

自動車の燃費など環境規制に関しては、新規参入企業による価格競争や原材料の取り合いなどもリスクとなる。これに対しては、シェア拡大によるスケールメリットの獲得や知的財産の活用、供給能力の高いサプライチェーンの獲得によって対抗する。

電動車や電動バイク、省エネ/再エネ製品など脱炭素に貢献する商品の市場拡大に対しては、関連する製品の開発を強化するとともに、製品の小型軽量化や高効率化に取り組む。

これらの取り組みは気候変動リスクへの対応だけでなく、温室効果ガスの排出削減にもつながるとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

いまさら聞けない「スコープ3」

いまさら聞けない「スコープ3」

スコープ3(Scope3)とは? GHGプロトコルの概要からスコープ3を構成するカテゴリー、さらにはスコープ3の排出量削減の進め方までを分かりやすく解説する。 いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

「カーボンニュートラル化」が注目を集める中、製造業にとっては工場の「実質的CO2排出ゼロ化」が大きなポイントとなります。本稿では「CO2ゼロ工場」のポイントと実現に向けてどういうことを行うのかを簡単に分かりやすく紹介します。 スバル群馬製作所の電力がCO2フリーに、県内の水力発電から供給

スバル群馬製作所の電力がCO2フリーに、県内の水力発電から供給

SUBARUは群馬県が実施する「地産地消型PPA(群馬モデル)」の電力供給先事業者に採択された。 SAFを活用した航空貨物輸送サービスの利用契約を締結

SAFを活用した航空貨物輸送サービスの利用契約を締結

日本通運は、ニコンとSAFを活用した航空貨物輸送サービスに関する利用契約を締結した。ニコンの環境問題に対する取り組みを日本通運が航空貨物輸送の面で支援する。 自動車などの脱炭素化につながる「グリーン鉄」、市場拡大のカギは

自動車などの脱炭素化につながる「グリーン鉄」、市場拡大のカギは

経済産業省は「GX推進のためのグリーン鉄研究会」の取りまとめ結果を発表した。 ブレーキの製造も環境対応、焼き入れなしのディスクでCO2半減

ブレーキの製造も環境対応、焼き入れなしのディスクでCO2半減

サンスターグループのサンスター技研は二輪車用ブレーキの環境負荷低減に向けた取り組みを発表した。