産業データ連携に必要な「信頼性」とは? 経産省がウラノス基盤拡張で報告書:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

経済産業省は、信頼性のある産業データ連携の実現に向け、日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」におけるトラスト確保の報告書を公開した。自動車の蓄電池や化学物質管理などのユースケースを基に、リスク要因と対応策などを整理している。

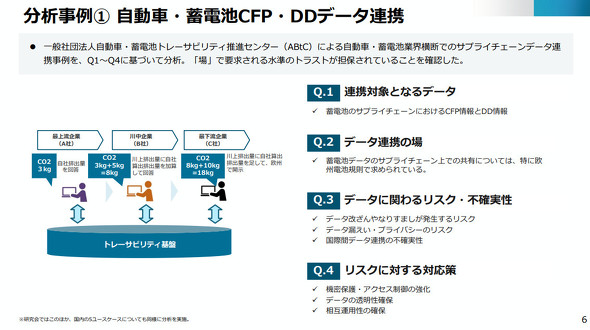

自動車と蓄電池のカーボンフットプリントのデータ連携事例

代表的なユースケースの1つとして紹介されたのが、自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)による自動車の蓄電池業界横断でのサプライチェーンデータ連携の事例だ。ABtCは、自動車や蓄電池サプライチェーン上の企業間で安全、安心にデータ連携を実現し、環境規制への対応と社会課題の解決を業界協調で進めることで産業全体の競争力の向上につなげることを目指している。その必要基盤としてウラノス・エコシステムを活用している。

報告書では、自動車の蓄電池におけるカーボンフットプリント情報や環境デューデリジェンス情報を対象に、データ連携を行う仕組みを取り上げ、先述した4つの質問に合わせた検証を行い、要求される水準のトラストが確保されていることを確認したとしている。

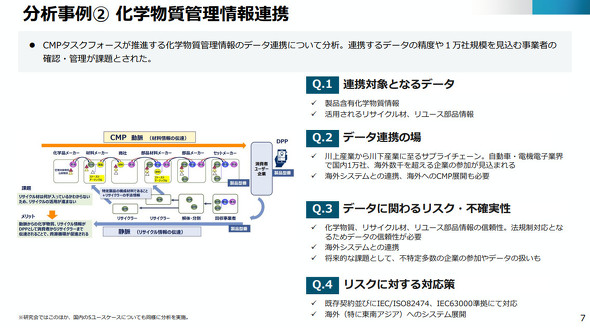

同様に、Chemical Management Platform(CMP)タスクフォースが推進している化学物質管理情報の連携についても、ユースケースとして取り上げ、トラストが確保されているかの検証を行った。結果として、連携するデータの精度や1万社規模を見込む事業者の確認と管理が課題としている。

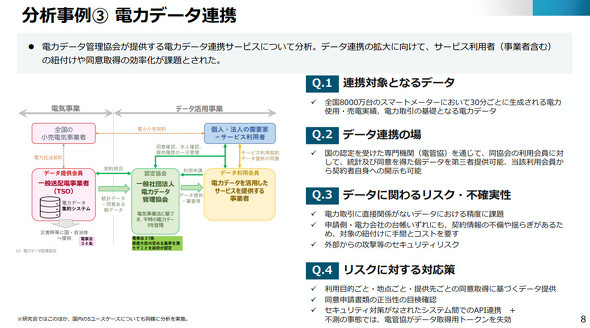

さらに、電力データ管理協会が行う電力データ連携サービスについても分析した。こちらは、データ連携の拡大に向けて、サービス利用者(事業者含む)のひも付けや同意取得の効率化が課題としている。

今後は、個々のユースケース内での要件の整理などを行う一方で、ユースケース間連携におけるトラストの確立や相互運用性の確保、スケーラビリティのある有用なアーキテクチャと共通コンポーネントの整備などが求められる。さらに、複数の海外データスペースとの連携などを論点として検討していくとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」とは? 欧州データ包囲網への対抗軸

日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」とは? 欧州データ包囲網への対抗軸

世界中で「GAIA-X」や「Catena-X」などのデータ連携の枠組み作りが進む中、日本にはどのような取り組みが求められるのだろうか。2023年4月に正式に命名された日本版データ共有圏「ウラノス・エコシステム」の概要と狙いについて解説する。 欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

自動車メーカーや日本自動車部品工業会、電池サプライチェーン協議会などが設立した「自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター」は、自動車や蓄電池のサプライチェーン企業間でデータ連携を行えるサービス「トレーサビリティサービス」を開発し提供を開始するとともに、会員企業の募集を開始した。 日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

日本版データスペース「ウラノス・エコシステム」が目指す欧米の良いとこ取り

「CEATEC JAPAN 2024」において、IPA 理事長 兼 DADC センター長の齊藤裕氏が「『ウラノス・エコシステム』が実現する業界や国境を超えたデータ活用の将来像とは」をテーマに講演を行った。 ウラノス・エコシステムはサプライチェーンに何をもたらすのか

ウラノス・エコシステムはサプライチェーンに何をもたらすのか

MONOistはライブ配信セミナー「MONOist DX Forum 2023 冬〜できるところから始める製造業DX〜」を開催した。本稿では、経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長の和泉憲明氏による基調講演「ウラノス・エコシステムによるデジタル変革のための政策展開」の内容を紹介する。 脱炭素や品質などデータ共有の仕組みで主導権争い、取引条件が変化する2024年

脱炭素や品質などデータ共有の仕組みで主導権争い、取引条件が変化する2024年

製造業DXが進む中で、企業の枠を超えた形で自由なデータ流通を安心して行える「データ流通基盤」の重要性が高まっている。既に欧州などで動きは出ているが、2024年はその仕組み作りや主導権争いが進み、ある程度の形が定まってくる1年になる見込みだ。 日本版データ共有基盤「ウラノス・エコシステム」にご注目!

日本版データ共有基盤「ウラノス・エコシステム」にご注目!

Catena-Xなど欧州データスペースの対抗軸になり得る存在です。