ニュース

THz帯の無線通信システムにより4.4kmの距離で4Gbpsの通信に成功:組み込み開発ニュース

早稲田大学は、THz帯に対応した無線通信システムを試作し、4.4kmの距離で伝送速度4Gbpsの通信に成功した。

早稲田大学は2025年3月11日、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と共同で、THz(テラヘルツ)帯に対応した無線通信システムを試作し、4.4kmの距離で伝送速度4Gbpsの通信に成功したと発表した。

実験では、92〜104GHzのTHz領域に対応する送受信機を試作。長距離通信を担う高利得アンテナサブシステムとして、上空の飛行体に搭載可能な0.3m径カセグレンアンテナと、地上局用の1.2m径カセグレンアンテナを開発し、最大出力を1Wとして設計した送信機と組み合わせた。

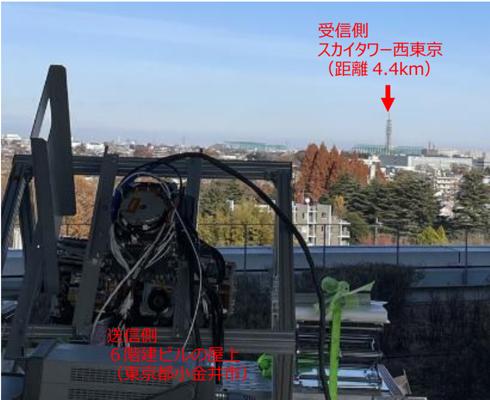

周波数帯は95.375〜96.625GHzに限定して、送信機の空中線電力は15mWに設定し、東京都小金井市と西東京市の間で伝送試験を実施した。その結果、4.4kmの距離に対して、QPSK方式で2Gbps、16QAM方式で4Gbpsの通信を確認した。

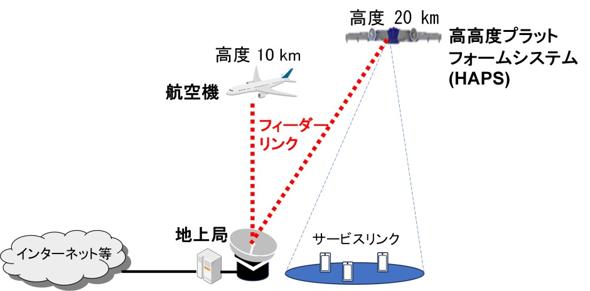

今後、1Wの空中線電力を持つ送信機の試作により、20kmの通信距離と20Gbpsの伝送速度を目指す。また、高高度プラットフォームシステムや航空機向けのフィーダーリンクに必要な飛行体へのアンテナ追尾技術の試作と改良も進める。

将来的には地上のLAN回線レベルの高速通信を上空まで延伸し、大規模災害時の広域通信基地局、山間部や離島への高解像度の映像の伝送などのサービス創出が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

6Gで採用される4つの新技術とは、サブTHz帯とNTNに加えAI活用が最大のテーマに

6Gで採用される4つの新技術とは、サブTHz帯とNTNに加えAI活用が最大のテーマに

キーサイト・テクノロジーが、次世代移動体通信規格である「6G」の特徴や今後のロードマップについて説明。6Gでは4つの新技術が採用されることになるという。 2024年から始まる6Gの規格策定、無線ネットワーク設計への生成AI活用は未知数?

2024年から始まる6Gの規格策定、無線ネットワーク設計への生成AI活用は未知数?

キーサイト・テクノロジーが、次世代移動体通信規格である「6G」の策定状況について解説。2024年内にITU-Rが6Gの要件出しを行った後、2025年に規格策定団体の3GPPが6Gのリリース時期について話し合う予定だ。 テラヘルツ波の屈折率制御が可能な三次元バルクメタマテリアルを開発

テラヘルツ波の屈折率制御が可能な三次元バルクメタマテリアルを開発

東北大学は、第6世代移動通信システムでの利用が見込まれるテラヘルツ波の屈折率制御が可能な三次元バルクメタマテリアルを開発した。スプリットリング共振器の配置密度を調整することで、屈折率の制御が可能となることが示された。 グラフェンを用いてTHz電気信号の制御に成功、NTTがGHz超えの高速信号処理で成果

グラフェンを用いてTHz電気信号の制御に成功、NTTがGHz超えの高速信号処理で成果

NTTが、THzレベルの周波数を持つ超高速の電気信号に制御に向けた基礎技術の開発で成果を得たと発表。グラフェン上に電荷密度のプラズマ振動であるプラズモンの波束を、パルス幅として世界最短となる1.2psで電気的に発生させるとともに伝搬を制御することに成功したという。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。 ポスト5G/6Gに向けてTHz帯メタサーフェス反射板の評価装置を開発

ポスト5G/6Gに向けてTHz帯メタサーフェス反射板の評価装置を開発

産業技術総合研究所は、テラヘルツ(THz)帯メタサーフェス反射板の評価装置を開発した。基地局アンテナから照射した平面波を特定方向に反射できるため、障害物を迂回してポスト5G/6Gの通信エリア拡大に寄与する。