地殻資源の生産許容量推定手法 金属供給途絶を回避策発見に貢献:研究開発の最前線

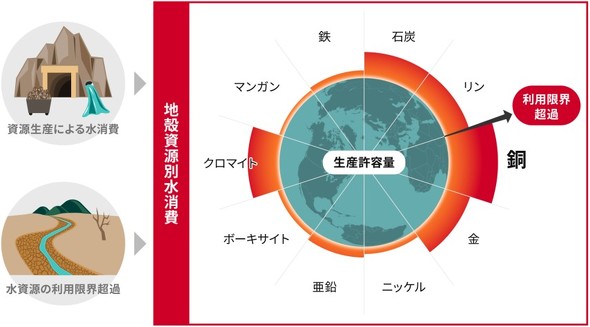

産業技術総合研究所は、水資源の利用可能量の観点で、金属などの地殻資源の生産許容量を推定する手法を開発した。金属などの供給途絶を予見し、対策に向けた技術開発や政策立案への寄与が期待される。

産業技術総合研究所は2025年3月14日、水資源の利用可能量の観点で、金属などの地殻資源の生産許容量を推定する手法を開発したと発表した。シドニー工科大学、九州大学、東京大学との共同研究による成果だ。同手法では金属などの生産に不可欠な水資源の利用可能量を制約とした生産許容量を推定できる。

銅は利用限界を超えた資源生産の割合が生産量の37%

今回の研究グループは、水資源の持続的な利用限界量という制限の下で生産できる地殻資源の量を「生産許容量」と定義。世界における鉱山の7〜8割に当たる約3300の鉱山を対象に今回の手法を用いて生産許容量を推定した。

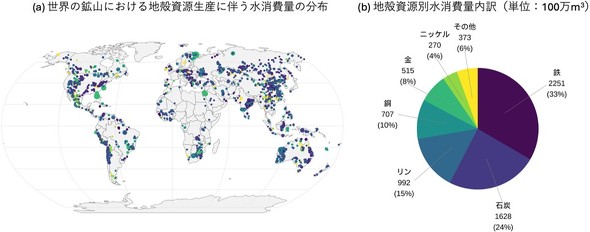

具体的には、生産される地殻資源やその生産量の情報を鉱山ごとに集めて、2010年における各資源の生産に必要な水消費量を推定。水資源の消費量は、世界全体の総量として見ると鉄が最も多く、続く石炭、リン、銅、金、ニッケルを含めて全体の94%を占めていることが分かった。

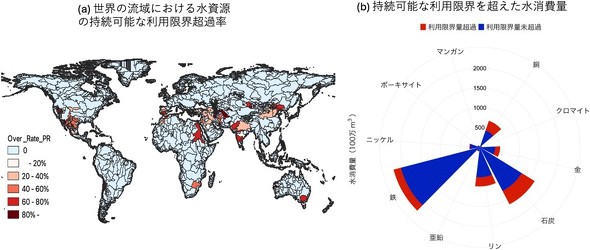

この鉱山別の水消費量を基に、世界の流域における水資源の持続可能な利用限界超過率を乗じて、各鉱山における持続可能な利用限界を超えた水消費量を推定した。

その結果、今回分析対象とした主要な地殻資源32種のうち25種の地殻資源の生産に伴う水消費が水資源の持続可能な利用限界を超過していることが判明。鉄の水消費量は多いものの利用限界量を超えた資源生産の割合は生産量の9%だった。一方、銅の水消費量は鉄に比べて小さいものの、利用限界を超えた資源生産の割合は生産量の37%にも達している。このことから、生産地域によって水資源の持続的な利用限界量により資源生産が制限されることが分かる。

また、気候変動目標の議論にも用いられている共通社会経済経路(Shared Socioeconomic Pathways:SSP)という将来の社会/経済変化に関するシナリオに基づいて、金属などの地殻資源の需要が将来にわたり変化することで資源生産に伴う水消費量がどれだけ変化するかを予測した。

この将来予測では、世界の人口や経済成長、資源のリサイクル量の変化に伴い、銅の需要とその生産量も変化する。銅の生産は、2010年時点で生産量の37%が既に生産許容量を超過しており、将来に増加が見込まれる銅の需要を満たすためには、銅の生産に必要な水消費効率の改善に加えて、銅を必要とする技術の資源利用効率やリサイクル性の向上、代替資源の探索など、早急な対策が必要であることが明らかとなった。

これらの成果により、再エネ/蓄エネ技術など、今後普及が加速すると考えられている技術に必要となる地殻資源の供給途絶の可能性が判明。今回の研究グループは今後、水だけではなく気候変動や土地利用などの環境問題にも対象を広げて分析し、地殻資源の生産許容量のより詳細な推定を行う。これにより、再エネ/蓄エネ技術など地殻資源を必要とする技術の普及の妨げとならないように、資源の供給途絶を回避する対策を見いだすことに貢献する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

高い圧電性能を持つ窒化アルミニウム系薄膜を開発 下地層を活用

高い圧電性能を持つ窒化アルミニウム系薄膜を開発 下地層を活用

産業技術総合研究所は、物質・材料研究機構との共同研究で、高い圧電性能を持つ窒化アルミニウム系薄膜を開発した。薄膜と同じ結晶構造を持つ下地層を用いることで、薄膜の圧電性能向上に成功した。 天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察することに成功

天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察することに成功

産業技術総合研究所は、十勝沖の海底で採取した天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察し、海水中での様子と分解過程のその場観察に成功した。メタンハイドレートの生成、分解の挙動や堆積物の物性などの理解が進むことが期待される。 量子コンピュータで仮想発電所の需給調整最適化に挑む

量子コンピュータで仮想発電所の需給調整最適化に挑む

グリッドと電気通信大学の共同提案「仮想発電所受給調整におけるリスクヘッジ型量子古典確率最適化手法の開発」が、新エネルギー・産業技術総合研究所(NEDO)のプロジェクトに採択された。 金めっき膜を、研磨加工せずに原子レベルで平滑化する技術を開発

金めっき膜を、研磨加工せずに原子レベルで平滑化する技術を開発

東北大学は、金めっき膜を付加加工によって平滑化する技術を開発した。従来の研磨などの除去加工を用いることなく、原子レベルで平滑化できる。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。