海保の船は巡視船だけじゃない、影の主役「海保測量船」のフナデジ!:イマドキのフナデジ!(1)(4/4 ページ)

「船」や「港湾施設」を主役として、それらに採用されているデジタル技術にも焦点を当てて展開する新連載「イマドキのフナデジ!」を始めます。第1回で取り上げるのは、海上保安庁の“最先端”船舶である大型測量船の最新モデル「平洋」と「光洋」だ。

「光洋」搭載“音響探査装置”って何?

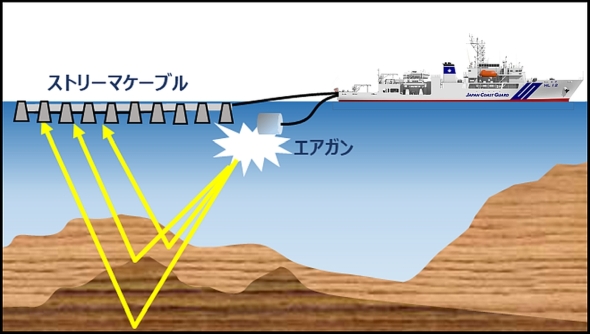

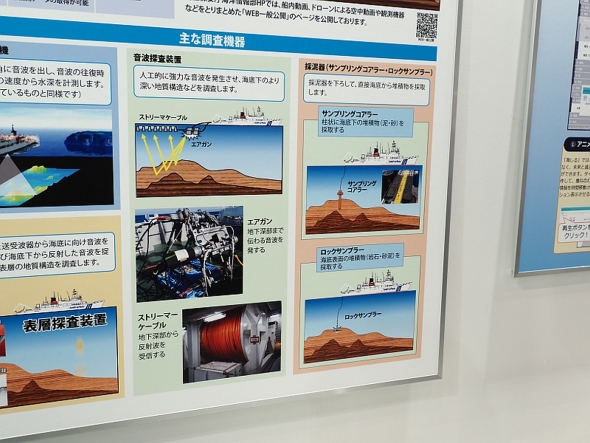

光洋は、その“事業評価書”において「海底堆積物調査能力を強化するための新たな観測機器を導入する」ことを目的の一つとして挙げている。その目的を実現するための重要な装備として、最新の「音響探査装置」を導入した。この装置は、「エアガン」と「ストリーマケーブル」を組み合わせたシステムで構成され、海底堆積物や地殻構造を詳細に解析できる。

エアガン、と聞くと「狩猟で使う空気銃?」と思うかもしれないが実際には圧縮空気を水中に瞬時に放出して強力な音波を発生させる装置だ(ドラえもんに出てくる“空気砲”に近い、かも)。

一般的なエアガンの発生音圧レベルは220〜230dBで、これはジェットエンジンの音圧(140dB)を大幅に上回る。そして、光洋が載せている深海測定用エアガン(複数のエアガンを組み合わせたアレイ)では、音圧レベルが250〜260dBに達する。自然界でいうと海面に落雷が直撃する、または海底火山の噴火などでこれぐらいのエネルギーになるという。発生した音波は海底面や海底下の物性の異なる地層境界面から跳ね返ってくる。その反射波を解析することで海底下の地層構造を映し出す。

この音波を受信する(正しくは“聞き取る”)のがストリーマケーブルだ。長さ数千mにも及ぶこのケーブルは多数の受振器(ハイドロフォンマイク)を組み込んで反射波のデータを高精度で収集する。光洋では、深海用と浅海用のストリーマケーブルを使い分け、調査海域の特性に応じたデータ取得を可能にしている。

ちなみに、この方法で行う探査を「反射法地震探査法」と呼ぶ。読んで字のごとくエアガンを使って人工的に地震を起こして、その“波”の伝わり方をストリーマケーブルで聞き取ることで地殻構造を探査できる。

この他にも光洋にはサンプリングコアラ―、ロックサンプラーといった海洋堆積物の採集に用いる採泥器関連装備を充実させているのが特徴といえる。

正確な根拠があってこその正当な主張

ここまで読んで、「海洋調査ならJAMSTEC(海洋研究開発機構)や研究機関の海洋調査船があるじゃないの」と思う人もいるかもしれない。海上保安庁の動向に詳しい人々からは「測量船を保有運用する予算は尖閣諸島を警備する巡視船に回すべきでしょ」という意見具申も聞こえてくる。しかし、海上保安庁が大型測量船の平洋と光洋を運用して独自に海洋調査を行うことは、日本の海洋を管轄する官庁に求められる“海洋主権を保持するための業務”といえる。

日本のEEZ(排他的経済水域)や大陸棚の科学的データを収集することは、その境界を確定するために国際法上の義務であり不可欠な要件だ。EEZや大陸棚の範囲は、海底地形や地質データに基づいて国際社会に対して根拠を示さなければならない。海上保安庁の海洋調査は、“国の責任として”領海とEEZを管理し、国際社会における日本の正当な権利を維持するために不可欠な業務という位置付けにある。

海上保安庁が測量船を保有運用して海洋調査を実施することは、日本の領海を維持して国際的な権利を確立するという、海洋法執行機関の責任を果たすためのものでもある(もちろん自然科学の探求という目的も大前提としてある)。そういう意味では、測量船の予算と巡視船の予算を単純に比較する議論は甚だ短絡的といえるのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「イマドキのフナデジ!」のバックナンバー

水中ドローンが空のドローンとは違う理由と目指す場所

水中ドローンが空のドローンとは違う理由と目指す場所

国土交通省主催による海域におけるドローンの利活用に関するセミナーが行われた。国交省が沿岸や離島地域の課題解決に向けて進めているAUVやROVを用いた実証実験の報告とともに、日本の沿岸や港湾で、いわゆる“海のドローン”を運用するための現時点での問題点やその解決に向けた取り組みを紹介した。 船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

船舶技術の最前線! 自律運航に風力アシスト、最新の極地探査船も

「SEA JAPAN 2024」が開催された。1994年の第1回から30周年となる今回は、従来の大型商船や貨物船向けの舶用機器と技術展示に加えて、オフショアと港湾技術にフォーカスした「Offshore & Port Tech」も初めて併設された。この記事では、これらの展示から、電子海図や自動操船関連機器、風力アシスト推進、そして、海洋調査に特化した新鋭船に関するものを取り上げる。 「原因究明」「過失捜査」どちらが優先? 海難調査の“法的”事情

「原因究明」「過失捜査」どちらが優先? 海難調査の“法的”事情

航空機事故や海難事案ではしばしば「事故原因調査を優先すべき」「責任処罰捜査を優先すべき」という議論がなされるケースが多い。ここで注意したいのは、事故原因調査と責任処罰捜査は必ずしも相反するものではなく、両方が適切に組み合わせられることが“国際標準の事故調査メソッド”において認められていることだ。それぞれが独立してなされることで、より包括的な事故対応が可能になるとされている。 2025年、“シン・無人運航船”出現

2025年、“シン・無人運航船”出現

日本財団は無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」の第2ステージ事業に関する説明会を実施した。日本財団が中心となって2020年6月から2022年3月にかけて進めてきた無人運航船開発プロジェクト第1ステージの成果を受けて、2022年10月から第2ステージに着手している。 商船三井の自律運航船開発がいろいろと「すごい!」件

商船三井の自律運航船開発がいろいろと「すごい!」件

商船三井といえば、日本郵船と並んで日本海運の双璧ともいえる歴史と業績を誇る企業だ。自律運航技術を紹介するこの一連の連載ではすでに日本郵船の取り組みを紹介しているが、商船三井も当然ながら独自に研究開発を進めている。