水分解反応の効率を低下させる電子と正孔の再結合のメカニズムを解明:研究開発の最前線

東京科学大学は、光触媒による水分解反応の効率低下を招く電子と正孔の再結合のメカニズムを解明した。水分解技術の課題克服に寄与する成果で、光触媒や半導体電極の高効率化、水素エネルギーの普及が期待される。

東京科学大学は2025年2月26日、光触媒による水分解で起こる電子と正孔の再結合のメカニズムを解明したと発表した。東京都立大学、インペリアル カレッジ ロンドンらとの国際共同研究による成果だ。

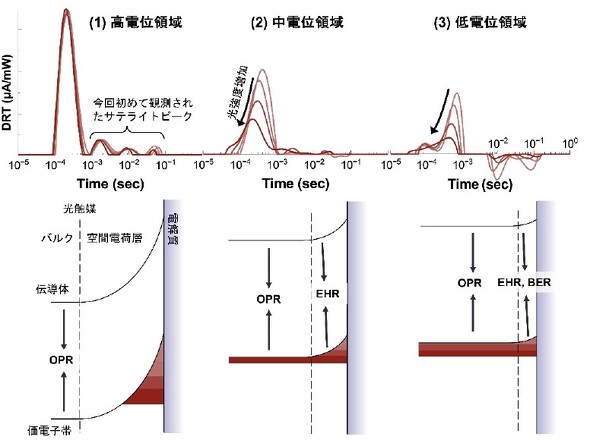

研究グループは、酸化チタン(TiO2)を光電極の材料とし、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」と「緩和時間分布(DRT)解析」を組み合わせた手法で、再結合過程の分析を試みた。具体的には光の強さを周期的に変化させ、周波数ごとの電流の応答状況を時間領域に変換して可視化した。

その結果、これまで1つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、3つの異なる電位領域に分けられることが判明した。高電位領域では安定した電流応答を示すが、中電位領域で再結合プロセスが支配的となり、低電位領域では逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される。

また、電位領域ごとのバンド構造から、「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」に分類することに成功。さらに、高電位領域ではメインピークとは別に、遅い反応過程のサテライトピークを観測した。サテライトピークは、再結合と競合する要因になり得ると考えられる。

電子と正孔の再結合はエネルギー変換の効率を低下させることから、水分解反応のボトルネックとなっている。再結合のメカニズムの解明により、光触媒や半導体電極の高効率化、水素エネルギーの普及が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

水を主成分とする世界最高の蓄熱密度を備えた新たな蓄熱材

水を主成分とする世界最高の蓄熱密度を備えた新たな蓄熱材

三菱電機と東京科学大学は、水を主成分とする感温性の高分子ゲルを利用して、30〜60℃の低温の熱を1リットル(l)当たり562キロジュール(kJ)という蓄熱密度で蓄える蓄熱材を開発した。 レアメタルを使用せず、酸フッ化物を用いた水電解酸素生成電極触媒を開発

レアメタルを使用せず、酸フッ化物を用いた水電解酸素生成電極触媒を開発

東京科学大学は、貴金属や希少金属を使用しない水電解酸素生成電極触媒を開発した。層間にフッ化物イオンが局在する層状ペロブスカイト構造のPb3Fe2O5F2が、高い酸素生成活性を示すことを発見した。 ミリ波やテラヘルツ帯対応の広入射角電波吸収体を開発

ミリ波やテラヘルツ帯対応の広入射角電波吸収体を開発

東京科学大学は、5GやBeyond 5Gで利用されるミリ波とテラヘルツ帯向けの広入射角電波吸収体を開発した。ループ型周波数選択性表面を備えており、Wi-Fiなどの低周波信号は透過できる。 極低濃度の水素を検出可能なナノワイヤナノギャップガスセンサーを開発

極低濃度の水素を検出可能なナノワイヤナノギャップガスセンサーを開発

東京科学大学は、極低濃度の水素を検出可能な水素ガスセンサーを開発した。金属酸化物半導体型ガスセンサーのガス検出材料に、空隙構造の酸化銅ナノワイヤを用いて、従来よりも大幅に高感度化した。 塗布するだけで約70%の高効率スピン偏極電流を発生させるキラル半導体高分子

塗布するだけで約70%の高効率スピン偏極電流を発生させるキラル半導体高分子

東京科学大学は、約70%の高効率でスピン偏極電流を発生させ、塗るだけで成膜できる新たなキラル半導体高分子を開発した。スピンフィルターとしての性能を材料に付与でき、スピン偏極電流を用いるクリーンエネルギー技術への応用が期待される。