Armが次世代エッジAIに回答、新プロセッサ「Cortex-A320」に「Ethos-U85」を融合:人工知能ニュース(2/2 ページ)

Armは、エッジ機器での生成AIやトランスフォーマーモデルの推論処理に対応する新たなエッジAIプラットフォームを発表した。Armv9アーキテクチャに基づく省フットプリントの新たなプロセッサコア「Cortex-A320」に、NPUの「Ethos-U85」を組み合わせている。

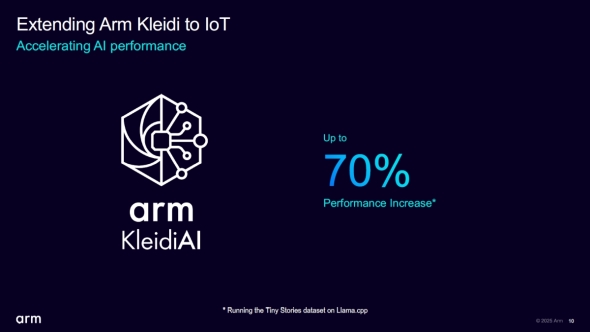

「Arm KleidiAI」にも対応、AI処理性能が70%向上した事例も

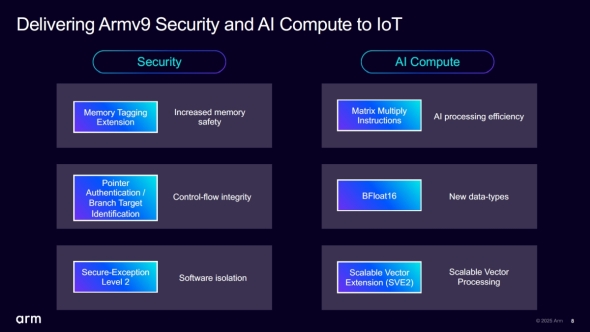

Armv9アーキテクチャはセキュリティ機能を強化している他、ベクター演算処理機能としてスーパーコンピュータ「富岳」と同じ「SVE2」を採用している。Cortex-M85の「Helium」よりもSVE2は行列演算の幅が広いのでCPU側でのAI関連の処理性能も向上できる。

新たなエッジAIプラットフォームではCoretx-A320は4コアまで利用でき、これに1個のEthos-U85を組み合わせることになる。AI処理性能としてはEthos-U85の4TOPSに、SVE2などを含めたCPUのCoretx-A320の処理性能が加わる。中島氏は「CPU単体のAI処理性能はフルフルでも数TOPS出せるかどうかであり、基本的にはアプリケーション制御や浮動小数点への対応、前処理などに利用することが前提になる」と述べる。

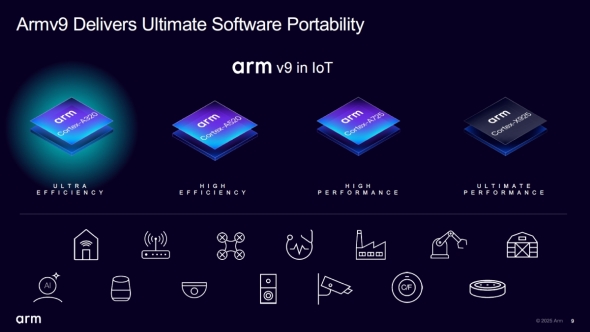

Cortex-A320は、同じArmv9アーキテクチャを採用するCoretx-A720やCortex-A520、「Cortex-X925」と互換性があり、ソフトウェアの再利用性に優れている。Cortex-A320では、他のCortex-Aシリーズでも行われているように、Linux/Android向けのドライバも提供される。ただし、リアルタイムOSへの対応は従来通りポーティングが必要だ。

またArmは、CPU上でのAIアプリケーションの処理を最適化するライブラリとして「Arm KleidiAI」を展開しており、Cortex-A320はこれも活用できる。中島氏は「Arm KleidiAIにライブラリを入れ替えるだけでAI処理性能が70%向上した事例もある。エッジ機器向けでもぜひ活用してほしい」と強調する。

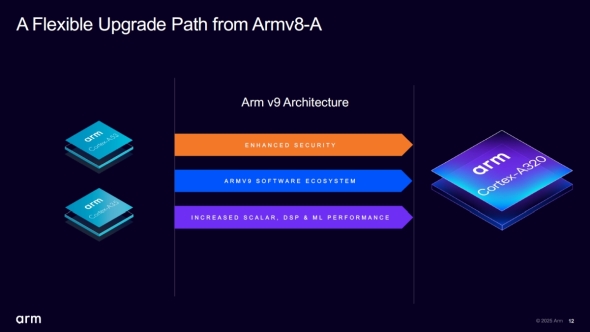

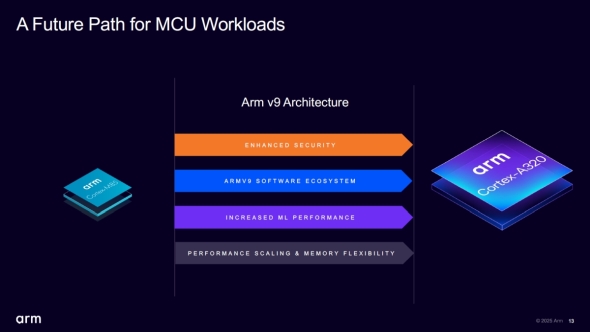

Cortex-A320については、同じCortex-AシリーズであるCortex-A53やCortex-A35からに加え、ハイエンドのマイコン向けプロセッサコアであるCortex-M85からのアップグレードも想定しており、そのためのアップグレードパスを設定している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

エッジにも浸透する生成AI、組み込み機器に新たな価値をもたらすか

エッジにも浸透する生成AI、組み込み機器に新たな価値をもたらすか

生成AIが登場して2年以上が経過しエッジへの浸透が始まっている。既にプロセッサやマイコンにおいて「エッジAI」はあって当たり前の機能になっているが、「エッジ生成AI」が視野に入りつつあるのだ。 「マイコンでAI」は画像認識へ、Armが処理性能4TOPSの「Ethos-U85」を発表【訂正あり】

「マイコンでAI」は画像認識へ、Armが処理性能4TOPSの「Ethos-U85」を発表【訂正あり】

Armは、マイコンなどを用いた組み込み機器でエッジAIを可能にする第3世代NPU「Ethos-U85」を発表。第2世代の「Ethos-U65」と比べて4倍となる最大4TOPSのAI処理性能を実現し、リアルタイムでの画像認識も行えるとする。 最新コア「Cortex-M85」を採用、ArmがIoT機器開発期間短縮ソリューションを拡充

最新コア「Cortex-M85」を採用、ArmがIoT機器開発期間短縮ソリューションを拡充

ArmがIoT機器の開発期間を大幅に短縮する包括的ソリューション「Arm Total Solutions for IoT」のラインアップを大幅に強化すると発表。同ソリューションの検証済み統合型サブシステム「Arm Corstone」に、新たなマイコン用プロセッサコア「Cortex-M85」を中核とする「Corstone-310」などを追加している。 Armの最新民生機器向けIPセット「CSS for Client」は30%性能向上、3nmに最適化

Armの最新民生機器向けIPセット「CSS for Client」は30%性能向上、3nmに最適化

Armが最新の民生機器向けプロセッサIPセットとなる「Arm CSS for Client」を発表。CPUでは「Cortex-X925」と「Cortex-A725」を新たに投入するとともに、GPUも「Immortalis-G925」に刷新し、それぞれ従来比で30%以上の性能向上を実現している。 「マイコンでAI」に現実味、Armとともに可能性を追求へ

「マイコンでAI」に現実味、Armとともに可能性を追求へ

「第8回 AI・人工知能EXPO 【春】」の「小さく始めるAIパビリオン」に、Arm、STマイクロエレクトロニクス、ルネサス エレクトロニクス、AIスタートアップのエイシングが出展し、マイコンを用いたAI活用に関する展示を披露した。 新車開発期間を2年短縮、Armの最新IPをバーチャル試作で利用可能に

新車開発期間を2年短縮、Armの最新IPをバーチャル試作で利用可能に

Armは自動車開発向けのバーチャルプラットフォームを発表した。同社のAutomotive EnhancedプロセッサのIPを使用したバーチャルプロトタイピングにより、半導体の生産を待つことなくソフトウェア開発に着手できる。開発期間は最大で2年短縮可能だという。