ニュース

複数の治療標的タンパク質に作用する化合物を設計する創薬AIを開発:医療技術ニュース

名古屋大学は、同時に複数の治療標的タンパク質に作用する、新薬候補化合物の化学構造を設計する創薬AIを開発した。応用例では、気管支ぜんそくの2つの治療標的タンパク質に作用するAIを設計し、化合物を合成した。

名古屋大学は2025年1月17日、同時に複数の治療標的タンパク質に作用する、新薬候補化合物(ポリファーマコロジー化合物)の化学構造を設計する創薬AI(人工知能)を開発したと発表した。九州工業大学、東京大学との共同研究による成果だ。

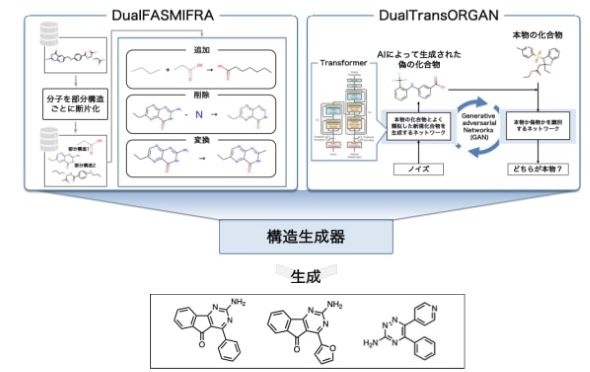

研究グループは、遺伝アルゴリズムを用いたフラグメントペースの構造生成器「DualFASMIFRA」と、敵対的生成ネットワークやトランスフォーマーなど深層学習ベースの構造生成器「DualTRANSORGAN」を開発。これらのアルゴリズムを融合させ、創薬AIを作製した。

この創薬AIの応用例として、アデノシンA2A受容体(ADORA2A)とホスホジエステラーゼ4D(PDE4D)を治療標的タンパク質とする気管支ぜんそくに適用した。AIが設計した化合物の化学構造に基づき、10種類の化合物を合成した。

合成した10種類の化合物に対し、ヒトの治療標的タンパク質に作用するか評価を実施。3種類の化合物が、目的とするADORA2AとPDE4Dの両方に対して80%以上の結合阻害を示した。

2つの任意の治療標的タンパク質と相互作用する可能性の高い化合物の化学構造を自動で設計可能になったことで、治療効果の向上や副作用の軽減などが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

男性不妊治療の選択に有用な新規バイオマーカー候補を発見

男性不妊治療の選択に有用な新規バイオマーカー候補を発見

横浜市立大学と横浜国立大学は、男性不妊治療の選択に有用な新規バイオマーカー候補となるタンパク質を発見した。男性不妊患者の精子では、ミトコンドリアタンパク質COXFA4L3の発現、局在が異なる。 水泡性角膜症に対するヒトiPS細胞由来細胞移植の安全性と有効性を確認

水泡性角膜症に対するヒトiPS細胞由来細胞移植の安全性と有効性を確認

慶應義塾大学は、水泡性角膜症に対しヒトiPS細胞由来の角膜内皮代替細胞を移植する臨床研究を世界で初めて実施した。移植後52週時点で、安全性と視力および角膜厚の臨床的改善が認められた。 使いやすさを向上した検体前処理モジュールシステムを公開

使いやすさを向上した検体前処理モジュールシステムを公開

日立ハイテクは、検体前処理モジュールシステム「LabFLEX 3500II」を公開した。子検体容器供給の自動化、エラー検体のまとめ移動、各モジュールでの簡単な操作など使いやすさを目指した製品となっている。 業界初、実使用空間における次亜塩素酸の除菌効果を検証

業界初、実使用空間における次亜塩素酸の除菌効果を検証

パナソニック 空質空調社は、群馬パース大学の生徒が実際に使用している教室や実習室において、次亜塩素酸を用いた浮遊菌と付着菌の除菌効果を検証した。実使用空間における次亜塩素酸の除菌効果検証は業界初となる。 早期アルツハイマー病治療薬が病態進行を抑制するメカニズムの一端を解明

早期アルツハイマー病治療薬が病態進行を抑制するメカニズムの一端を解明

金沢大学とエーザイは、早期アルツハイマー病の治療薬レカネマブが、アルツハイマー病の病態進行を抑制するメカニズムの一端を明らかにした。 紅麹関連製品摂取後に生じた腎障害に関する実態調査の詳細結果を公表

紅麹関連製品摂取後に生じた腎障害に関する実態調査の詳細結果を公表

大阪大学は、日本腎臓学会の会員医師を対象とした、紅麹関連製品摂取後に生じた腎障害の実態に関する調査結果を発表した。