「原因究明」「過失捜査」どちらが優先? 海難調査の“法的”事情:船も「CASE」(3/3 ページ)

航空機事故や海難事案ではしばしば「事故原因調査を優先すべき」「責任処罰捜査を優先すべき」という議論がなされるケースが多い。ここで注意したいのは、事故原因調査と責任処罰捜査は必ずしも相反するものではなく、両方が適切に組み合わせられることが“国際標準の事故調査メソッド”において認められていることだ。それぞれが独立してなされることで、より包括的な事故対応が可能になるとされている。

責任処罰捜査と刑事裁判にそなえよ

この記事の冒頭で述べた「原因究明調査」と「責任処罰捜査」の関係について、SOLAS条約XI-I第6項ならびにMSC255(84)では、既に紹介した「独立性」に関する項目で言及している。独立性という言葉には原因究明調査が責任処罰捜査からも独立していることを求めている。しかし、その他の調査を否定していないことには注意したい。

日本で発生した海難事案において「原因究明調査」と「責任処罰捜査」の関係が問題になった事例として知られている1つに2008年に発生した護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事件が挙げられる。

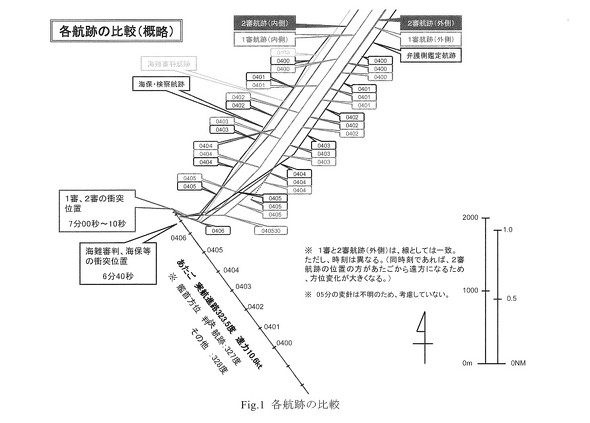

この事案では、海難審判庁(体制移行後は運輸安全委員会)による原因究明調査とその結果に基づく海難審判と海上保安庁による責任処罰捜査と検察による刑事裁判が並行して進められ、海難審判の裁決内容(事故の主因は護衛艦のCICと艦橋の情報伝達とその教育体制の不備)と刑事裁判の判決内容(被告の護衛艦当直士官2人は無罪)が異なる内容となっている。この裁決内容と判決内容の不一致は(法理学的な見地や感情的印象としては問題があるものの)原因究明調査と責任処罰捜査が独立して機能していることを如実に示す事例ともいえる。

海難審判と刑事裁判第一審(横浜地方裁判所)、第二審(東京高等裁判所)で検察、弁護側双方が提示した双方航跡推定図。漁船側の航跡は推定によらざるを得ず「疑わしきは被告の有利」の原則が作用したとされている[クリックで拡大] 出所:護衛艦「あたご」漁船「清徳丸」衝突事件における海難審判と刑事裁判の相違(藤本昌志)

そもそも、原因究明調査と責任処罰捜査にはどのような違いがあるのか。

事故調査は再発防止を目的とし、犯罪捜査とは異なり、刑罰の目的論には応報刑論と目的刑論の2つの考え方が存在する。特に日本の事故調査では過失責任論が支配的で、事故原因が個別のミスに焦点を当て、責任指向型の傾向が強いとされている。

加えて、日本の法体制では「鑑定嘱託制度」があり、これが法的根拠となって運輸安全委員会の事故調査報告書が刑事裁判で証拠として使用されることを問題として指摘する法律関係者も少なくない。刑事訴訟法には伝聞証拠禁止の原則が規定されているが、例外規定も存在し、事故調査報告書が鑑定の経過や結果を記載した書面として証拠に利用されているという。

本来であれば、責任処罰捜査を実施する組織は、共有された情報を基に責任追及に必要な原因を独自に解明しなければならないため、事故調査機関の報告書に依存することなく、自身で事故の分析を行い、結論を導く能力が必要になる。しかし、専門的領域の捜査においては、警察が独自でその能力を持つことは難しい。

このような事情から、日本における鑑定嘱託制度は、事故調査と責任処罰捜査の両方が協力し、混乱なく競合せずに実行されるために確立されたという側面もある。鑑定嘱託は官庁間の覚書に基づいてなされているが、そこでは警察当局からの鑑定依頼に運輸安全委員会が応じることを規定しており、その結果、“意図せず”事故調査報告書が鑑定書として提供されることになってしまっているのが実情だ。

ただ、この覚書を交わしておかないと警察当局が事故現場の管理権限を持ってしまい、そのために事故調査官を排除し、証拠を全て押収する可能性がある。それを防ぐためにも覚書を交わすことは必須という。

海事法律関係者からは、事故調査報告書が犯罪捜査に使用されないように制約を加えるよう提案もなされているが、この場合、警察当局は裁判で求められる“信頼性”をもつ高いレベルの鑑定を独自に行う必要がある。だが、その鑑定の受け手を見つけることが難しいという指摘もある。

以上のような現状を考えると、事故調査を司法プロセスから完全に独立させるためには、システムのエラーに起因する原因について刑罰を科さない、または事故調査報告書を裁判のプロセスで使用しないという意見が「司法当局の中で」主流となる必要があると海事法律関係者からは言われている。

システム開発者にとってこれは他山の石ではない

システム開発者にとって、このような海難調査の法的事情と具体的な事例は、システム設計における安全性の重要性に通じるところがある(特にインフラに近いシステム開発に携わっているのなら)。海難事案の原因究明調査メソッドから得られる知見は、システムの不具合を原因とする事故防止策の策定に大きく影響することになるはずだ。また、法的な枠組み内で必要となる責任追及への備えも、今後のシステム設計において重要な要素となるだろう。海難事案の原因究明と責任追及のプロセスを理解することは、より安全で信頼性の高いシステムを開発する上で決して「無駄な知識」とはならないはずだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ユーザーと開発者が議論、自動運航船開発の“日本らしい進め方”

ユーザーと開発者が議論、自動運航船開発の“日本らしい進め方”

日本郵船(NYK)グループのMTIは、「Monohakobi Techno Forum 2023」を開催した。このイベントは自動運航船をはじめとする研究開発成果を報告するもので毎年開催されている。 ヤマ発は海でもCASEに注力、パワートレインはマルチパスウェイで

ヤマ発は海でもCASEに注力、パワートレインはマルチパスウェイで

ヤマハ発動機はマリン事業の長期ビジョンやカーボンニュートラル対応に関する取り組みを紹介するマリン技術説明会を開催した。 サイバー攻撃で止まった名古屋港、必要なのは驚くほどシンプルな対策

サイバー攻撃で止まった名古屋港、必要なのは驚くほどシンプルな対策

国土交通省港湾局は「コンテナターミナルにおける情報セキュリティ対策等検討委員会」第2回委員会を開催した。この委員会は、2023年7月4日に発生した名古屋港のコンテナターミナルにおけるシステム障害の原因を究明するとともに、再発防止に必要な情報セキュリティ対策について検討することを目的としている。 電話対応を半減! アナログな港湾をCyber Portは救えるか

電話対応を半減! アナログな港湾をCyber Portは救えるか

国土交通省は「Cyber Port(サイバーポート)」の活用に向けたWebセミナーを開催した。サイバーポートは、民間事業者間のコンテナ物流手続を電子化して作業の効率化を目指すプラットフォームだ。 ヤマハ発動機の次世代電動操船システムが3例目の実証運航

ヤマハ発動機の次世代電動操船システムが3例目の実証運航

ヤマハ発動機は徳島市が運航する「ひょうたん島クルーズ」において、次世代操船システム「HARMO」を用いた実証運航を行う。 2025年、“シン・無人運航船”出現

2025年、“シン・無人運航船”出現

日本財団は無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」の第2ステージ事業に関する説明会を実施した。日本財団が中心となって2020年6月から2022年3月にかけて進めてきた無人運航船開発プロジェクト第1ステージの成果を受けて、2022年10月から第2ステージに着手している。