社会環境の大変動がもたらすサプライチェーンの課題にどのように対応すべきか:サプライチェーンレジリエンスに向けて(1)(2/2 ページ)

コロナ禍をはじめとする社会環境の変動により、企業のサプライチェーンにはこれまでの効率性に替わってレジリエンスが求められるようになっている。このサプライチェーンレジリエンスの解説を目的とする本連載の第1回では、レジリエンスを重視したサプライチェーンを実現するための全体像と4つのフェーズについて紹介する。

3.分析

リスクを感知したら、直ちにその影響度を評価します。すなわち主要なリスク指標を測定し、影響の定量化/優先順位付けを実施することで、戦略的な意思決定につなげます。

例えば、「部品不足が発生したら売り上げが落ちる」というような、仮定のシナリオを想定しましょう。優先度の高いシナリオを対象に、法規、原材料、キャパシティー、人材、財務問題など統制や予測が可能な不確定性に対して複数のシミュレーションを実行し、調達、在庫、物流の代替手段を定量化します(図2)。

分析フェーズの事例

ある製造業企業では、主要生産拠点でインシデントが発生した際、記述的/予測的アナリティクスをベースとしたモデルを開発、導入することで、サプライチェーンへの財務的/業務的な影響度を定量化しました。

また、このモデルの分析から、個々の要素間の依存性、業務遂行を妨げる要因および復旧時間予測などを明瞭にするリスク判定指標を作成しました。アナリティクスを通じて客観的に優先順位付けを行ったことで、この企業は、リスクが高い要素に対する措置や代替サプライヤーの確保を行い、生産への影響を軽減することが可能になりました。

4.設定と実行

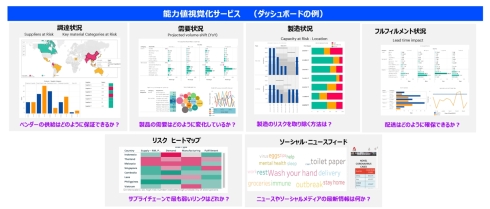

これまでの感知と分析を踏まえ、設定による運用チームの立ち上げを行います。機能横断の実行チームで意思決定が即時かつ正確に実行されるよう、コントロールタワーとスムーズにコミュニケーションが取れるよう経路を確立します。指令を実行することによる影響を調整しながら、ビジネスの継続性を担保し、環境変動およびその対応に対する従業員の反応や不安を適切に捉え、その解消策を検討します。また、指令実行結果を監視するダッシュボードを用意して、意思決定の改善を目的とした補強学習手法を適用しつつ、必要に応じて追加調整の実施を行います。

設定フェーズの事例

健康/安全/環境活動分野の業界リーダーとして知られるある製造業企業は、複数の施設でインシデントが急増し、従業員が危険に直面し、顧客サービスにも影響を与える恐れがありました。対応策として、従業員の作業実施状況を正確に表現する、包括的かつ高度な運用モデルを作成したところ、既存の健康・安全保障プログラムで適切に対処されていなかった業務の複雑さが明らかになりました。

その後、従業員のインシデントや健康/安全保証プログラムなどから得たデータを、運用モデルと重ね合わせることで、インシデント、ポリシー、社員教育、監視等の相関関係を把握し、従業員の安全性を担保することができました。

今回は、社会および環境の変動にサプライチェーン全体としてどのように対応すべきか、その全体像について紹介しました。次回は、製品開発分野で実施可能な具体的対応策について説明します。

筆者プロフィール

志田 穣(しだ みのる) アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部 エンジニアリング・R&Dリード マネジング・ディレクター

設計開発領域を核として、複数の製造業デジタルトランスフォーメーションプロジェクトを統括。アクセンチュア入社前は、原価管理ソリューション、開発における法規文書管理など多岐にわたるPLMプロジェクトを推進。また、産業IoT事業開発企画等のコンサルティング、自動車を中心とした組立系製造業にCAD/PLMツールの導入や、それをてこにした設計開発業務のプロセス改革に従事した経験がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「サプライチェーンレジリエンス」バックナンバー

デジタル化が加速する世界、製造業が革新を生み出すには何が必要か

デジタル化が加速する世界、製造業が革新を生み出すには何が必要か

デジタル化がどのように製造業の企業活動の変革を導くのかを解説する本連載。第1回は、企業収益の次の柱となり得る、革新的な製品やビジネスをどのように創出するかについて考察する。 製造業の構造的品質問題を改善する「Closed-Loop Quality」とは

製造業の構造的品質問題を改善する「Closed-Loop Quality」とは

国内外の製造業で品質問題が頻発している。原因はさまざまだが、実は構造化した問題による現場の疲弊も大きな要因になっている。その解決方法として提案されているのが、フィードバックプロセスを考慮したクローズドループの生産(CLM:Closed-Loop Manufacturing)と品質管理(CLQ:Closed-Loop Quality)である。 デジタルツインがあれば、損失10億円のリコールを避けられた

デジタルツインがあれば、損失10億円のリコールを避けられた

製造業に大きな進歩をもたらすデジタルツインの姿について事例から学ぶ本連載。第1回は、製品開発段階で求められるデジタルツインに着目する。 5分で分かるIoT時代のCADとは

5分で分かるIoT時代のCADとは

IoT時代を迎えて製造業のためのITツールもその役割を変えつつある。本連載では、製造ITツールのカテゴリーごとに焦点を当て、今までの役割に対して、これからの役割がどうなっていくかを解説する。第1回はCADだ。 PLM雌伏の10年、これからは飛躍の10年となるか

PLM雌伏の10年、これからは飛躍の10年となるか

2000年代前半から製造ITツール業界で話題になり始めた「PLM」。しかし、MONOistが2007年に開設してからこの10年間、PLMの実際の運用状況はPDMの延長線にすぎなかったかもしれない。しかし、IoTの登場により、PLMは真の価値を生み出す段階に入りつつある。