協働ロボット市場は第2フェーズに、URの“次の一手”とは:協働ロボット(3/3 ページ)

デンマークのUniversal Robots(ユニバーサルロボット、以下UR)は2019年12月17日、事業戦略の説明を行い、プロダクトおよびテクノロジーベースでの提案から、ソリューションおよびアプリケーションベースでの提案に大きくかじを切る方針を示した。本稿では会見の内容と、UR社長のユルゲン・フォン・ホーレン氏へのインタビューの内容を紹介する。

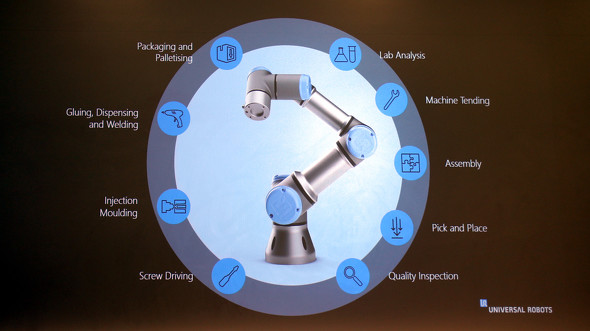

URエコシステムによるアプリケーション提案

MONOist アプリケーション提案を強化するとしていますが、具体的にはどういう取り組みを進めていくつもりですか。

ホーレン氏 協働ロボットへの参入も非常に多くなってきている中で、あらためてロボットの必要性が問われている。「ロボットを使う意義」にフォーカスすると、ユーザーは何らかの課題解決のためにロボットを使いたいというところに行き着く。URは非常にシンプルで誰でも簡単に使える協働ロボットではあるが、生産現場の課題解決という視点で見た場合、単体で解決できることはない。ハンドやセンサーなど周辺の機器やソフトウェアなどと組み合わせて初めて価値を生む。こうした価値に直結するような提案に注力していくというのが2019年からの取り組みだ。

この取り組みの土台となるのが「UR+」である。「UR+」には現在、ハンドやビジョン、センサーなどの企業が400社以上参加しているが、今後はターゲットとするアプリケーションを絞り込み、それに合わせて必要な企業の参加を呼びかけ、「UR+」内でアプリケーションが完結するような取り組みを進めていく。また「UR+」内で1つの統合したパッケージとする提案なども行い、エンドユーザーやシステムインテグレーターが、協働ロボットを組み込んだ生産ラインやシステムを構築する負荷を低減することを目指している。もっと簡単に短期にプロセス改善ができるような仕組みを構築していく。

MONOist PCを購入するように選択肢を選んでいくだけで最適なアプリケーションが導入できるというような世界を目指しているのでしょうか。

ホーレン氏 例えとしては面白いが、現段階での適切な解は分からないというのが正直なところだ。何よりもまだアーリーステージで、市場がどのように動いていくのかを完璧に把握するのは不可能だ。ビジネスモデルそのものはオープンなので、さまざまな可能性があるが、とにかく、従来は製品ベースでプッシュ型の展開をしてきたのを、市場の声を聞いて要望に合わせたソリューションを提供するプル型へと切り替えていくというのが大きな変化だ。

異なる武器で2つの競合に対峙

MONOist 競合関係も厳しくなっていると思いますが、その点はどう考えますか。

ホーレン氏 現状では主に2つの競合グループがあると考えている。1つは従来型のロボットメーカーが協働ロボットに参入してくるケースだ。もう1つが協働ロボット専業のスタートアップである。

ロボットメーカーに対しては、協働ロボット専業であるという強みを差異化のポイントとして押し出す。従来型の産業用ロボットの市場に比べると、協働ロボットの市場はまだまだ非常に小さく、ロボットメーカーはその小さい市場に対して大きなリソースをかけることが難しい状況にある。ビジネスモデルそのものが従来型とは異なっており、「UR+」のようなエコシステムなどもそう簡単には構築できない。従来型のロボット市場では満たせなかったニーズや特徴を訴えていく。

一方でスタートアップに対しては、ファーストムーバーとしての利点を打ち出していく。既に1100社に広がったエコシステムや3万9000台に及ぶ実績を生かし、これらをベースに差異化を図っていく。

MONOist 中堅中小企業への導入を訴えていくと話していましたが、中堅中小企業にとっては「協働ロボットは高い」という声もよく聞きます。さらに安いモデルを出す考えはありますか。

ホーレン氏 ロボットの価格が重要ではない。中堅中小企業はロボット技術や自動化技術への知識やリソースが不足しているケースが多く、その点でのビジネスバリューの描き方を啓蒙していくということが根本的な解決につながると考えている。製造において課題とするものがあり、そこでの工数や負荷などが存在する。それを解決すれば、どういう付加価値があるのか。リターンがどれくらいあれば、どれくらいの投資であれば、容認できるのかなど、ビジネスバリューを起点とすれば、さまざまな可能性が考えられる。ロボットをコストとして考えるのではなくて、バリューとして考えてもらえるような提案を進めていく。そうすると、ロボットの利用がはまる領域とそうではない領域が見えてくる。そういう提案を進めていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ユニバーサルロボットは成長継続に自信「協働ロボットは不確実な時代にこそ必要」

ユニバーサルロボットは成長継続に自信「協働ロボットは不確実な時代にこそ必要」

ユニバーサルロボットが、新たに開設した日本オフィス(東京都港区)で記者会見を開催。来日したユニバーサルロボット 社長のユルゲン・フォン・ホーレン氏が同社の事業戦略について説明し、併せて報道陣向けに新オフィスのトレーニング室とアプリケーション室を公開した。 人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足に苦しむ中で、工場でもあらためて自動化領域の拡大への挑戦が進んでいる。その中で導入が拡大しているのがロボットである。AIなどの先進技術と組み合わせ、ロボットを活用した“自律的な全自動化”への取り組みも進むが現実的には難易度が高く、“人とロボットの協調”をどう最適に実現するかへ主流はシフトする。 協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボットを現場で活用するのにどのような工夫が必要か――。ロボット技術の総合展示会「2017国際ロボット展」では、ロボットメーカーおよびユーザー企業によるパネルディスカッション「ロボットフォーラム2017」が実施され、協働ロボットの意義について語った。 機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

2016年は人工知能関連技術が大きな注目を集めて「機械が人間の仕事を奪う」という議論が大いに盛り上がりを見せた。こうした一方で2017年には「現場」において、こうした動きと逆行するように見える「人とロボットが協力して働く世界」が始まりを迎える。 いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

日本は「ロボット大国」とも呼ばれていますが、その根幹を支えているのが「産業用ロボット」です。それは世界の産業用ロボット市場で圧倒的に日本企業がシェアを握っているからです。では、この産業用ロボットについてあなたはどれくらい知っていますか? 今やあらゆるモノの製造に欠かせない産業用ロボットの本質と基礎を解説します。 製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

日本政府が主催する「ロボット革命実現会議」は、ロボット活用の技術的および規制面でのロードマップを示した「ロボット新戦略」を発表した。本稿では、この新戦略の中で示されている「モノづくり」分野への取り組みにフォーカスし、その内容を紹介する。