共同開発したバイオマス燃料をキュポラ溶解炉で使用開始:脱炭素

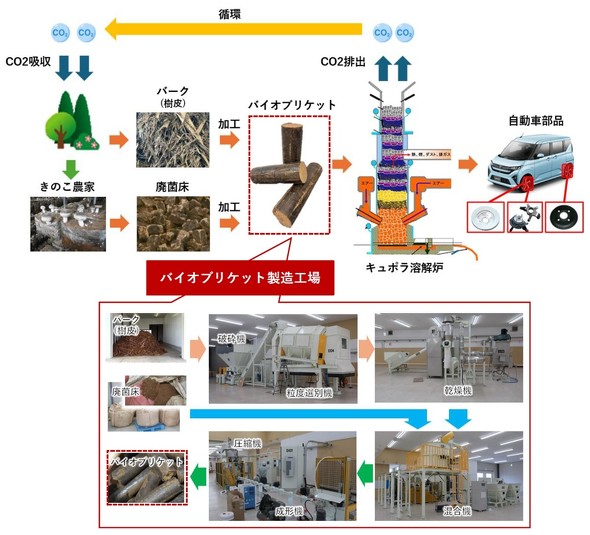

ダイハツメタルは、ダイハツ工業と共同で、バイオマス燃料である「バイオブリケット」の製造技術を開発し、ダイハツメタル出雲工場における鋳造設備のキュポラ溶解炉で使用を開始した。

ダイハツメタルは2025年11月13日、ダイハツ工業(以下、ダイハツ)と共同で、バイオマス燃料である「バイオブリケット(木材や植物繊維などのバイオマス原料を圧縮した固形燃料)」の製造技術を開発し、ダイハツメタル出雲工場における鋳造設備のキュポラ溶解炉で使用を開始したと発表した。

バイオブリケット製造工場では、バイオマス資源のバーク(樹皮)は、木から剥いだ状態で納入されるため、破砕機を使って細かい状態にしてから乾燥させる。もう1つのバイオマス資源となる廃菌床は、破砕、乾燥された後に納入される。次の工程にて、加工準備が終わったバークと廃菌床を混合機の槽に投入し混合する。その後、圧縮機で固形化し、成形機で棒状にしてから、規定のサイズに裁断して加工が完了する。

今後、ダイハツメタルでは、バイオブリケットの置き換え割合を徐々に引き上げながら、将来的には他のさまざまなバイオマス燃料も使用する。2035年には置換率100%(コークス不使用)を目指す。

ダイハツメタルとダイハツは、2035年に工場の生産カーボンニュートラルを達成するための一環として、鋳造工程におけるCO2排出量削減を進めている。また、ダイハツメタルは、鉄をキュポラ溶解炉で溶かす際に排出されるCO2を削減するため、2023年3月に有志企業/団体から構成される「キュポラCN共創ワーキンググループ」に参加し、バイオマス燃料の研究開発や製造法の開発及び原料調達の情報交換と調査を行っている。

2024年からは、石炭由来であるコークスの代替となるバイオマス燃料として、地域資源である廃菌床やバークを使ったバイオブリケットの共同研究を開始し、ワーキンググループのメンバーであるコヤマが開発した技術を活用して、今般、製造工場をスタートさせた。また、地元の自治体や企業と協業し、地域資源を安定的に調達できる仕組みを作り上げ、一気通貫で資源調達からバイオマス燃料の製造と使用までを行うエネルギー循環モデルを構築した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ダイハツ工業は2027年度までに3000人のDX人材を育成、全社デジタル改革を加速

ダイハツ工業は2027年度までに3000人のDX人材を育成、全社デジタル改革を加速

ダイハツ工業は、2027年度までに3000人のDX人材を育成する新たな目標を発表した。現場主導のデジタル改革を進め、企業競争力の強化を図る。 ダイハツが軽自動車用ストロングハイブリッドを開発、軽EVへの横展開も

ダイハツが軽自動車用ストロングハイブリッドを開発、軽EVへの横展開も

ダイハツ工業は、「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー) 2025」において、新開発の軽自動車用「e-SMART HYBRID」を披露した。ワールドプレミアとして世界初公開した次世代軽自動車のコンセプトカー「K-VISION」に搭載するパワートレインとなっている。 ダイハツ工業に見る、時代に合った“闇研”の在り方

ダイハツ工業に見る、時代に合った“闇研”の在り方

「管理」と「自発」の適度な距離感とは? ダイハツはモノづくりとコトづくりの原点に回帰、「ミゼットX」を初披露

ダイハツはモノづくりとコトづくりの原点に回帰、「ミゼットX」を初披露

ダイハツ工業は、「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー) 2025」の出展概要を発表。オート三輪「ミゼット」をイメージしたコンセプトカー「ミゼットX」を初披露する。 なぜダイハツ工業では現場発のAI事例が次々と生まれるのか、仕掛け人に聞く

なぜダイハツ工業では現場発のAI事例が次々と生まれるのか、仕掛け人に聞く

ダイハツ工業は、データやAIを活用した事例を“草の根”活動から次々と生み出している。多くの製造業がDXの成果を思うように示せない中、ダイハツ工業ではなぜこうした成果を生み出し続けているのだろうか。3人の非公認組織から開始した活動を全社に広げた仕掛け人であるダイハツ工業 DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京 LABO シニアデータサイエンティストの太古無限氏に話を聞いた。 3代目「コペン」はきっとダイハツの救世主になってくれる

3代目「コペン」はきっとダイハツの救世主になってくれる

ありがとう2代目「コペン」。3代目になって帰ってくるのを待ってます。