自己修復し容易にリサイクル可能な光学樹脂を開発:研究開発の最前線

九州工業大学らは、自己修復とリサイクルが可能な光学樹脂「ポリジチオウレタン」を開発した。ディスプレイや高性能レンズの保護フィルムなどへの応用が期待でき、熱で容易に分解して再生できる。

九州工業大学は2025年6月13日、自己修復とリサイクルが可能な光学樹脂「ポリジチオウレタン(PDTU)」を開発したと発表した。同大学大学院とフランスのロレーヌ大学の国際共同研究グループによる成果だ。

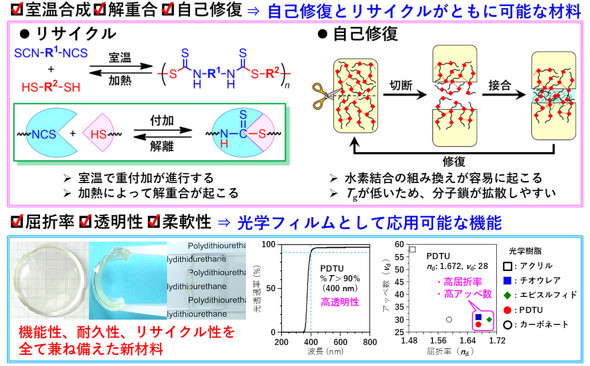

PDTUは、光学特性と自己修復性、リサイクル性に優れた樹脂だ。研究グループは、同樹脂から常温常圧で傷や破断が自然に修復するプラスチックフィルムを開発した。このフィルムは加熱することで原料に分解でき、原料からフィルムを再生できる。

PDTUの自己修復メカニズムについては、PDTUの基本骨格を構成するジチオウレタン構造に起因する分子間の水素結合が、典型的なウレタン構造と比較して非常に弱いことに着目。分子運動を活性化することで、PDTUが自己修復性を発現すると考えた。

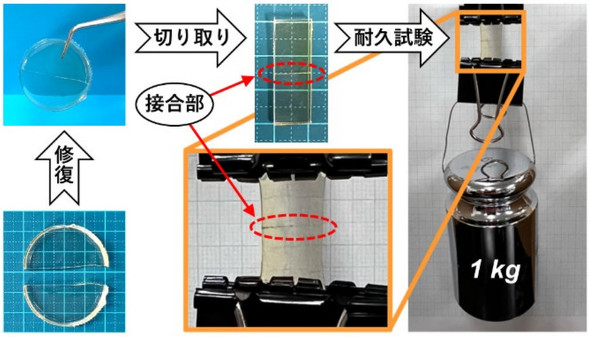

主鎖にエーテル構造を持つPDTUで成形したフィルムを破断し、その直後に互いの断面を押し当てると数分で接合した。また、切断部分は常温常圧で長時間静置することで修復され、強度も切断前と同程度まで回復した。これは分子鎖間の水素結合が、ジチオウレタン部位同士だけでなく、ジチオウレタン部位とエーテル酸素間でも形成されるためで、水素結合の組み換えにおいて破断面の高分子鎖が相互貫入されることで、自己修復する。

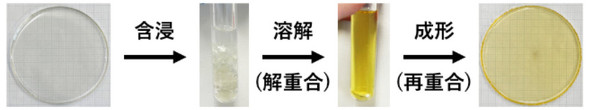

修復を繰り返すうちに修復率が低下したことから、研究グループはフィルムの再生を試みた。環状エーテル化合物であるテトラヒドロフラン(THF)中でフィルムを加熱すると、1時間で完全に溶解し、溶媒キャストによってフィルムを再成形できた。また、再成形されたフィルムの修復率はリサイクル操作の前後と同等であり、リサイクルで修復性能が回復できることが分かった。

光学特性については、PDTUは分子内に30%以上の硫黄を含んでおり、屈折率が約1.655、アッベ数が25.5〜27.7と、高屈折率レンズ材料として用いられているチオウレア樹脂やエピスルフィド樹脂と同等の物性値を示す。このため、PDTUは一般のメガネレンズやスマートフォンのディスプレイのほか、AR(拡張現実)グラスやウェアラブルデバイスなどの高性能レンズやディスプレイの保護フィルムなどにも活用できる。

近年、資源の有効活用や廃棄物削減のため、自己修復機能を持つ材料や容易にリサイクル可能な材料の開発ニーズが高まっている。特にプラスチック資源の循環が促進されており、光学樹脂製品も製品寿命の延長や再利用化のための技術開発が求められている。しかし、自己修復とリサイクルの両方が可能な光学樹脂はこれまで存在していなかったという(九州工業大学調べ)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

宇宙の放射線環境に強い耐性がある自己修復強化型太陽電池を開発

宇宙の放射線環境に強い耐性がある自己修復強化型太陽電池を開発

PXPは、自己修復機能を強化したカルコパイライト太陽電池を開発した。宇宙の放射線環境に強い耐性を備え、太陽電池を実運用する気温でも、タンデム化した場合でも、自己修復機能を十分に発揮する。 自己修復性シリコーン系薄膜を開発 硬度と長期安定性を向上

自己修復性シリコーン系薄膜を開発 硬度と長期安定性を向上

早稲田大学は、微細なひび割れの修復能力を持つシリコーン系薄膜を開発した。従来のシリコーン系自己修復性材料に比べて約30倍の硬度を示し、低分子量環状シロキサンの揮発がないため、長期的安定性も向上する。 日本の汎用ロボット開発の起爆剤となるか、基盤モデル構築目指すAIRoAが発足

日本の汎用ロボット開発の起爆剤となるか、基盤モデル構築目指すAIRoAが発足

AIロボット協会(AIRoA)が設立の背景や今後の活動内容について説明。立ち上げ1年目となる2025年度は、初期開発段階としてAIロボット開発のベースとなる基盤モデルの開発と公開を行い、2026〜2029年度にこの基盤モデルの改良と社会実装を進めながら、2030年度以降に開発コミュニティーによるAIロボットの社会普及に移行していくことを目指す。 トヨタ紡織が“最速”の自己修復ポリマーを開発、植物由来で環境対応も

トヨタ紡織が“最速”の自己修復ポリマーを開発、植物由来で環境対応も

トヨタ紡織は、「人とくるまのテクノロジー展 2022 YOKOHAMA」において、材料に傷や割れが生じても自己修復する機能を持たせた植物由来の樹脂「自己修復ポリマー」を披露した。 従来比6万倍の速さで自己修復するセラミックス、人間の骨と同じ治り方だった

従来比6万倍の速さで自己修復するセラミックス、人間の骨と同じ治り方だった

物質・材料研究機構は、自己修復するセラミックスの修復速度が最速で従来比6万倍になり、発生した亀裂を1分で修復できる技術を開発。航空機エンジンのタービンなどに用いられている金属材料をセラミックスに代替でき、大幅な軽量化によるCO2排出量の削減につなげられるという。その修復プロセスは、人間の骨と同じだった。