ニュース

人工ダイヤモンド単結晶は極低温で軟化する:研究開発の最前線

北海道大学らは、人工ダイヤモンドが極低温で軟化する現象を確認した。ダイヤモンド内に欠陥由来の量子状態が存在することを示唆するもので、量子センサーなど次世代技術への応用が期待される。

北海道大学は2025年6月18日、人工ダイヤモンド単結晶が極低温で軟化する現象を確認したと発表した。京都大学、新潟大学、ドイツのドレスデン工科大学らとの国際共同研究による成果だ。

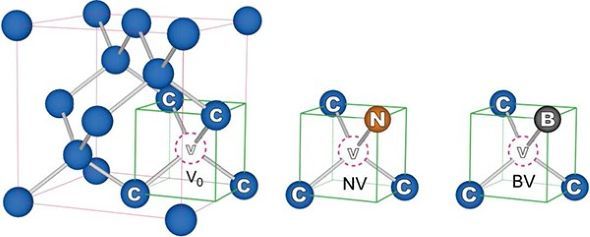

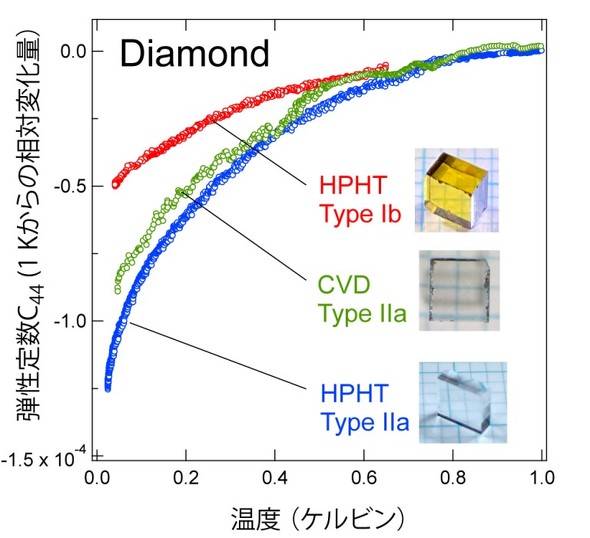

研究グループは、3種類の方法で製造された人工ダイヤモンド単結晶について弾性定数を測定した。通常は中性子や電子線を照射し、意図的に格子欠陥を作って量子状態を調べるが、今回は欠陥の少ない未照射の人工ダイヤモンドを用いた。

具体的には、固体中の電子の電気四極子を観測する超音波位相比較法と極低温発生装置、強磁場発生装置を組み合わせて、ものの硬さの指標である弾性スティフネス定数を精密に測定した。その結果、1ケルビン(−272℃)以下の極低温で、温度の低下と共に弾性定数が1万分の1程度減少する(軟らかくなる)現象を、3種類全ての試料で確認できた。

この結果は、未照射のダイヤモンド内にも欠陥由来の量子基底状態が存在することを示唆している。データを解析した結果、格子欠陥の濃度はppb(10億分の1)レベルであり、これが軟らかさの起源になっていると考えられる。

人工ダイヤモンドは、量子コンピュータや高感度の量子センサー、次世代のパワー半導体デバイスの基板素材として注目されている。今後、さらに量子基底状態の解明が進むことで、量子情報デバイスのエラーを軽減する欠陥制御や評価技術の向上が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

酸化セリウムを活用し超高性能熱スイッチを開発 今後は「熱ディスプレイ」を試作

酸化セリウムを活用し超高性能熱スイッチを開発 今後は「熱ディスプレイ」を試作

北海道大学電子科学研究所は酸化セリウムを活用し超高性能熱スイッチを開発した。 低温かつ短時間、高強度で接合できる銅系ナノ接合材料を開発

低温かつ短時間、高強度で接合できる銅系ナノ接合材料を開発

北海道大学は、パワー半導体パッケージングなどに適した、銅系ナノ接合材料の開発に成功した。低温焼結に対応し、短時間の加熱で高い接合強度を発揮する。 環境負荷が大きい有機溶媒をほぼ使わずに有機リチウム試薬の合成に成功

環境負荷が大きい有機溶媒をほぼ使わずに有機リチウム試薬の合成に成功

北海道大学は、環境負荷の大きい有機溶媒をほぼ使わずに、有機リチウム試薬を合成することに成功した。粉砕機の1種となるボールミルを活用したメカノケミカル法により、従来法よりも実験操作を簡便化した。 コバルト触媒を用いて、多様な低分子骨格の構築に有効な合成手法を開発

コバルト触媒を用いて、多様な低分子骨格の構築に有効な合成手法を開発

武蔵野大学は、コバルト触媒を用いた金属水素原子移動とラジカルポーラークロスオーバーを組み合わせ、多様な低分子骨格の構築に成功した。医薬品や機能性材料の開発への応用が注目される。 日本製鉄、低圧かつ低濃度の排出ガスからCO2を分離回収する技術を開発開始

日本製鉄、低圧かつ低濃度の排出ガスからCO2を分離回収する技術を開発開始

日本製鉄と昭和電工は、6つの国立大学と共同で、低圧、低濃度の排出ガスから効率的にCO2を分離、回収する技術開発事業を開始した。1トン当たり2000円台の低コストでの実現を目標とし、2030年代後半の社会実装を目指す。