マクセルは2025年6月19日、硫化物系全固体電池における容量劣化のメカニズムを明らかにしたと発表した。

全固体電池は理論的に長寿命で寿命予測がしやすいと想定されているが、実際に長寿命化を実現するためには容量劣化メカニズムの解明とそれに基づく寿命予測が重要だ。マクセルが、全固体電池の容量劣化メカニズムを詳細に分析した結果、材料自体はほとんど劣化せず、電極間のSOC(State Of Charge)バランスずれが主な容量減少要因であることが判明した。

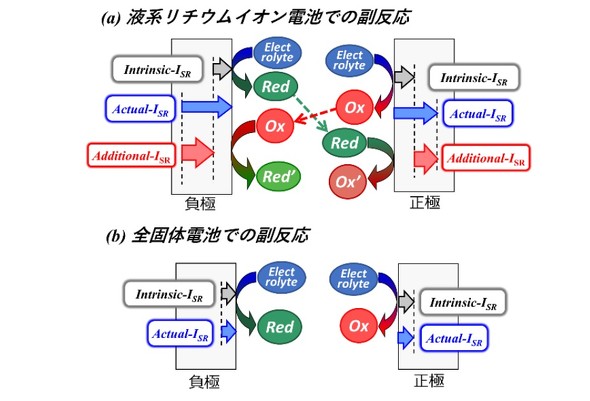

また、対称セルを用いた実験により、電極固有の副反応速度を定量化することに成功し、全固体電池における副反応電流が液系電池より1桁以上低いことを実証。つまり、全固体電池が本質的に寿命特性に優れるのは、電極での副反応電流が低いことに起因することが分かった。

さらに、全固体電池では105℃でも液系電解液で観測されるクロストーク反応がみられず、副反応速度を見積もる場合に、材料固有の副反応電流のみを考慮するだけで良いことが判明した。これにより、従来の液系リチウムイオン電池と比較し、寿命予測が容易になる可能性を示した。

今後は、副反応生成物などを明らかにし、寿命予測に基づいた安全性/信頼性に優れた全固体電池の設計を実現することが期待される。マクセルは、今回の技術を応用し、150℃耐熱の全固体電池開発を継続するとともに、今後電気自動車(EV)などの次世代モビリティ、再生可能エネルギーの蓄電システム、インフラ監視用IoT(モノのインターネット)センサー電源、産業機器の長期メンテナンスフリー電源、過酷環境で使用される特殊機器などの分野に向け開発を進めていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

全固体電池の作動上限温度を150℃に引き上げる技術の開発に成功

全固体電池の作動上限温度を150℃に引き上げる技術の開発に成功

マクセルは、全固体電池の電極技術を発展させ、作動上限温度を150℃に引き上げる技術の開発に成功した。 リブ部分のみを発泡させ樹脂部品の軽量化と強度向上を実現する新たな発泡成形技術

リブ部分のみを発泡させ樹脂部品の軽量化と強度向上を実現する新たな発泡成形技術

マクセルは、独自の発泡成形技術「RIC−FOAM(Resilient & Innovative Cellular Foam)」を応用し、補強構造体であるリブのみを部分的に発泡させることで、軽量化と曲げ荷重による変形抑制およびきれいな外観を実現する新たな発泡成形技術を開発したと発表した。 高い容量とエネルギー密度の薄形フレキシブル電池、体と環境にやさしい電解液

高い容量とエネルギー密度の薄形フレキシブル電池、体と環境にやさしい電解液

マクセルは、「TECHNO-FRONTIER2024」で、開発中の薄形フレキシブル電池「Air Patch Battery(AP)」と「Air Patch Battery II(APII)」について紹介した。 大阪府でセパレータ原膜製造設備を増設、製造能力が30%増

大阪府でセパレータ原膜製造設備を増設、製造能力が30%増

宇部マクセルは、車載用リチウムイオン電池の需要増大に対応するため、堺市西区の堺事業所内の堺事業所内でセパレータ原膜製造設備を新設する。 全固体電池を採用した調理用無線温度デバイス、吉野家で実証実験

全固体電池を採用した調理用無線温度デバイス、吉野家で実証実験

マクセルが量産するセラミックパッケージ型全固体電池「PSB401010H」が、コー・ワークスと吉野家が共同開発した調理用無線温度デバイス「NICK」に搭載された。